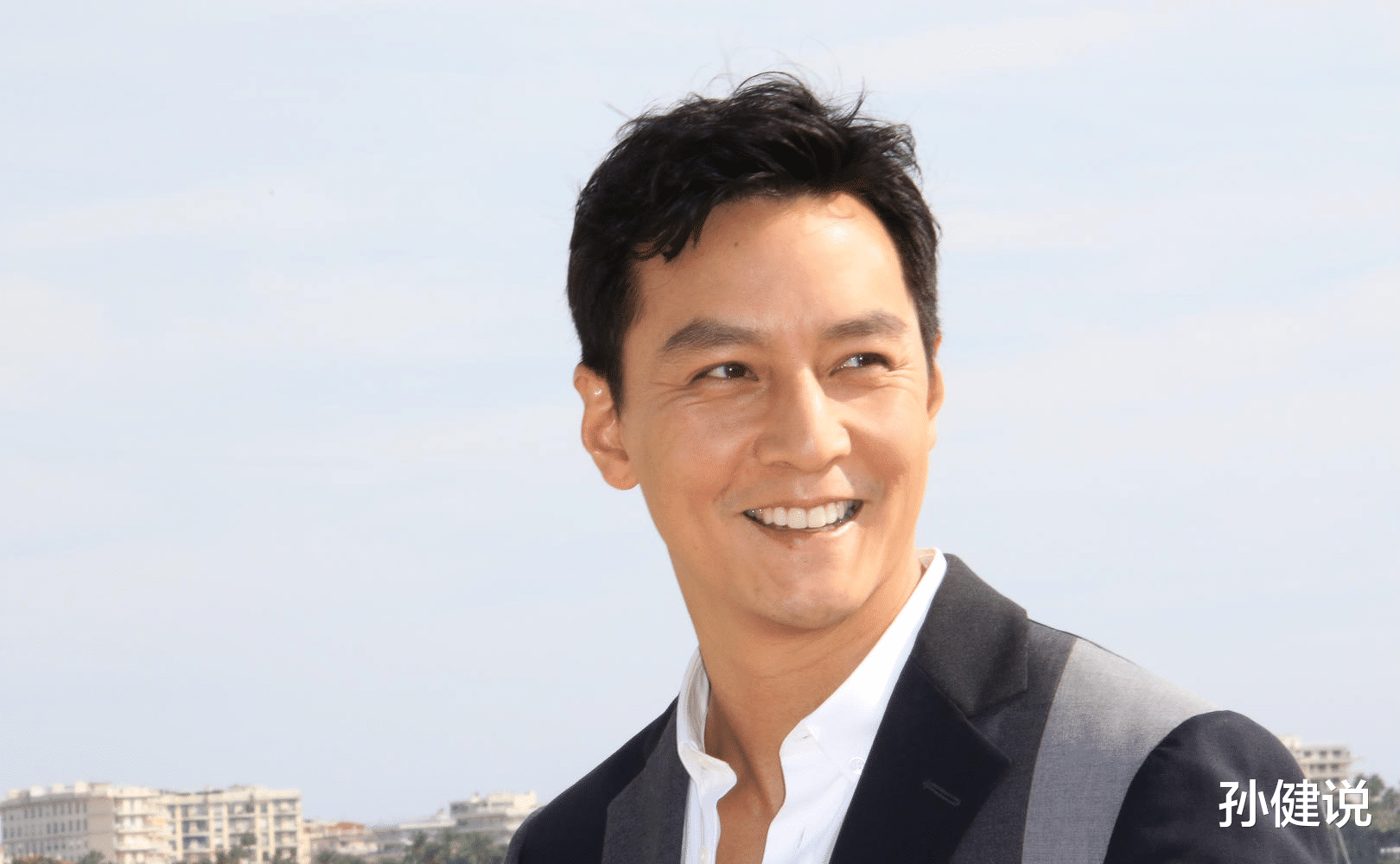

2023年3月29日,吴彦祖在Instagram上发布的一张照片引发全网热议。照片里,涂着鲜红甲油的赤脚嚣张地跨过座椅间隙,像极了影视剧里的反派标志性动作。这位素以绅士形象示人的影星罕见动怒:"飞机上的礼仪:这种行为绝对不可取!"短短24小时内,这条动态获得超百万点赞,评论区瞬间化身为"文明行为吐槽大会"。

这并非孤例。中国民用航空局2023年数据显示,国内航班不文明行为举报量较疫情前激增230%,其中"赤脚蹬椅"类投诉占比高达41%。在深圳飞往成都的某航班上,曾有乘客因赤脚踩踏小桌板引发肢体冲突,导致航班延误两小时。这些数字背后,折射出当代社会一个尖锐问题:在公共空间里,我们的文明底线究竟在哪里?

笔者曾在纽约飞往洛杉矶的航班上目睹相似场景。前排旅客将双脚高跷在隔板上,散发着若有若无的异味。当空乘人员上前劝阻时,对方理直气壮:"我花两千美元买的机票,难道连伸脚的权力都没有?"这种将消费行为等同于特权的认知偏差,正在瓦解公共空间的秩序根基。

社会契约论的现代演绎哲学家卢梭在《社会契约论》中提出的"公共意志"概念,在21世纪的机舱里遭遇了现实考验。当我们踏入机舱的瞬间,实则签订了一份隐形契约——用部分个人自由换取公共秩序。但这份契约正面临三重撕裂:个体权利意识的过度膨胀、公共空间属性的认知错位,以及惩戒机制的集体失效。

日本航空2022年的社会实验颇具启示。他们在头等舱设置"透明隔间",允许付费旅客完全伸展肢体。结果发现,84%的乘客反而主动约束行为,赤脚率下降至普通舱的1/3。这验证了社会心理学家米尔格拉姆的"可见性理论":当人们意识到行为可能被观察时,会不自觉地提高自律性。

反观国内现状,某在线旅游平台调查显示,61%的受访者认为"只要不影响他人即可"。这种模糊的边界认知,恰是不文明行为的温床。在高铁二等座,笔者亲眼见过家长纵容孩子穿着鞋在座椅上蹦跳,面对劝阻时反驳:"小孩子懂什么?你们没养过孩子吗?"这种将私人领域行为准则移植到公共空间的错位,正在制造新的社会矛盾。

文化差异背后的治理智慧不同文明对公共空间的理解差异耐人寻味。在阿联酋航空,空乘会为脱鞋旅客递上专用袜套;日本新干线的"静音车厢"成功率达92%;新加坡则立法规定,地铁内饮食最高面临500新元罚款。这些治理智慧揭示:文明习惯的养成,需要制度设计与文化培育的双重作用。

韩国仁川机场的"红黄线"实验值得借鉴。他们在安检区地面绘制渐变色带,红色区域明确标注"私人整理区",黄色过渡带提醒"即将进入公共空间"。这种视觉化引导使脱鞋整理物品的旅客增加37%,物品遗漏率下降19%。这启示我们:空间的心理暗示比强制规定更有效。

中国某航空公司的创新举措也初见成效。他们在座椅后背安装紫外线感应装置,当检测到脚部接触时自动播放语音提示:"亲爱的旅客,您的优雅坐姿让旅程更美好。"配合累计积分奖励制度,三个月内相关投诉下降55%。这种"科技+激励"的模式,或许正是破解困局的钥匙。

数字化时代的治理新路径在TikTok上,#公共场所迷惑行为大赏#话题播放量突破80亿次。这些传播既是不文明行为的放大器,也可能转化为治理的助力。杭州某科技公司开发的"文明眼"AI系统,能通过座椅传感器识别18种不文明姿态,在事态升级前触发分级预警。试运行期间,成功预防冲突事件127起。

更为深层的解决之道在于重构评价体系。深圳试点将公共交通行为纳入个人信用分,上海推出"文明出行电子护照",累计良好记录可兑换机场贵宾厅等权益。这些探索试图建立"文明资产"概念,让守礼者获得实质回报。某共享办公空间的案例显示,引入行为积分制后,会议室卫生投诉下降72%,物品归位率提升至89%。

站在三万英尺高空俯瞰,每个机舱都是微型社会的投影。当我们为吴彦祖的遭遇义愤填膺时,是否也该自省:在手机外放、抢座占位、随意脱鞋等场景中,我们是否也曾无意间越界?或许真正的文明进阶,不在于对他人过失的口诛笔伐,而在于每个个体对隐形契约的自觉守护。

结语回望那架引发热议的航班,那位"脚艺人"或许永远不知道,自己随意的举动竟掀起关于文明边界的大讨论。这恰是问题的吊诡之处——公共空间的秩序维护,既需要吴彦祖式的公众监督,更需要系统性的制度创新。当某天,我们不再需要明星发声来维护基本礼仪,当每个乘客都能自觉收束"自由的脚",或许才是真正的文明抵达时刻。

下次登机时,不妨留意舱门处的那个瞬间:当机械提示音响起"欢迎登机",不仅是进入交通工具的物理过程,更是踏入文明契约的精神仪式。你的双脚,准备好在公私边界处优雅转身了吗?