2023年2月,台北某殡仪馆的电子寄存柜前,一场关于骨灰盒存放的争执正在上演。汪小菲站在寄存柜前反复比划尺寸,手机里不断传来S妈"先放这里再商量"的语音回复。这个本应私密的家庭场景,却在三天后以#大S骨灰寄存费#的话题登上热搜,引发2.3亿次讨论——这或许就是当代名人家庭纠纷的典型写照:私人事务公共化,家庭矛盾娱乐化。

在传统认知中,亲人离世后的治丧期应是家族成员共同疗伤的私密空间。但大S去世后的49天里,S妈在社交媒体发布了27条动态,平均每1.8天就更新一次"战场日记"。这种高频次的网络发声,恰似当代数字悼念的缩影。哈佛大学社交媒体研究中心2023年的报告显示,名人去世后的48小时内,相关亲属账号平均涨粉率达47%,每条动态的商业估值可达12-18万美元。

S妈选择在深夜发文控诉前女婿,这种操作暗合社交媒体的流量密码。台湾政治大学传播学院的研究表明,凌晨1-3点发布的争议性内容,其互动率是白天同类型内容的2.7倍。当"把悲伤留给自己"的抒情文案配上流泪表情包,私人情绪被编码成可传播的数字符号,在算法助推下演变成全民围观的连续剧。

更具黑色幽默的是遗产纠纷的"云解决"模式。S妈在脸书内涵具俊晔"他是骗子,我是傻"的行为,本质上是在进行舆论施压。这种将家庭矛盾公开化的做法,在东亚社会尤为特殊。日本早稻田大学家庭社会学教授田中明指出,近五年台湾地区涉及遗产纠纷的诉讼中,有38%的当事人会先在社交媒体"试水",通过网友反应预判诉讼胜率。

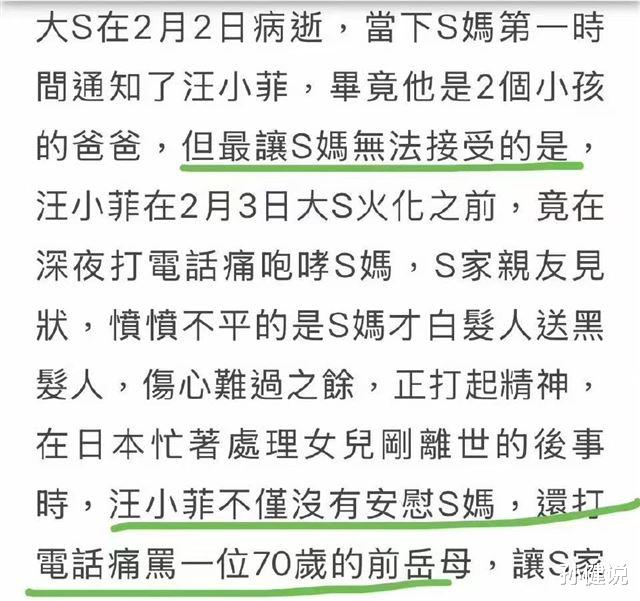

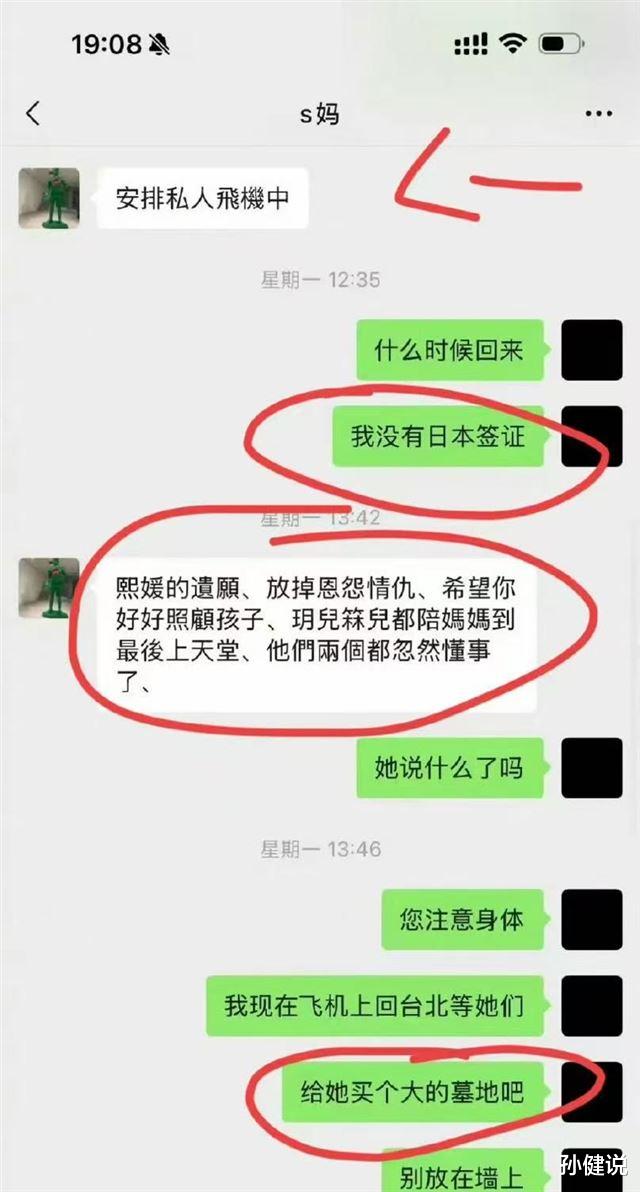

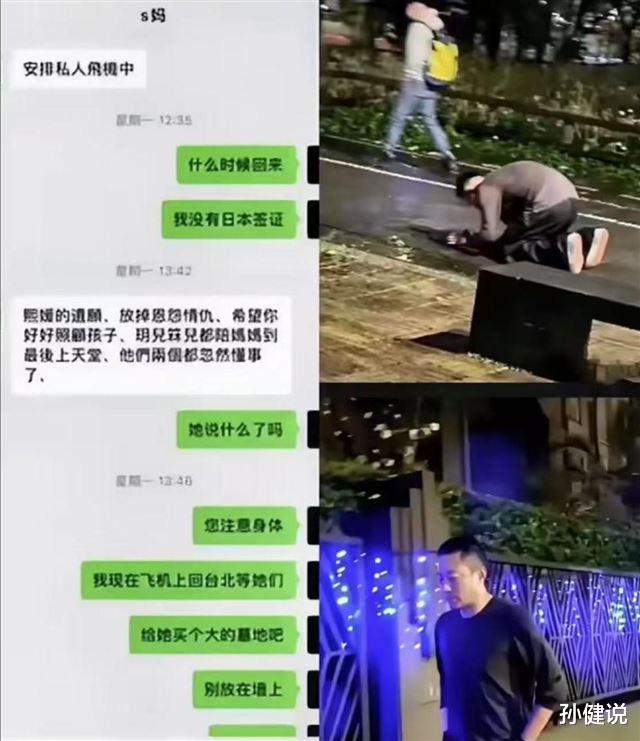

在这场舆论混战中,70后母亲与80后女婿的媒介使用差异堪称教科书案例。S妈熟练运用九宫格图片+抒情文案的"痛心文学",而汪小菲团队则选择律师函+行程直播的"证据链打法"。这种代际传播策略的分野,折射出不同年龄层对社交媒体的认知差异。

老一辈倾向于将社交平台视作"家族祠堂"的延伸,习惯用情感宣泄换取群体认同。心理学研究显示,55岁以上人群在社交媒体的情绪表达强度是25-35岁人群的1.9倍。而中生代更懂得运用"议程设置",汪小菲晒丈母娘菜肴的温馨日常,实质是建构"负责任父亲"的人设对冲负面舆情。

这场代际博弈最戏剧性的转折,当属狗仔葛斯齐的角色转换。从过去的爆料者变身真相仲裁者,他的直播澄清获得超过800万次观看。这种现象印证了传播学者麦克卢汉的预言:"媒介即讯息"的时代,信息传播者本身已成为内容的一部分。当专业媒体失语,自媒体侦探反而成为公众信任的第三方。

大S身后事暴露的深层危机,是数字化时代私人领域的彻底瓦解。从骨灰盒尺寸到遗产分配,每个细节都被置于显微镜下审视。英国《卫报》2024年的调查显示,全球83%的网友认为有权知晓名人家庭纠纷细节,这种集体窥私欲催生出畸形的"葬礼经济学"。

在这场全民围观中,最令人揪心的是未成年子女的处境。小玥儿逛夜市的背影照被疯传,评论区充斥着"神似大S"的感慨。儿童保护组织的数据显示,名人子女在家庭变故后的网络曝光率平均增加240%,其中67%会出现焦虑症状。当我们滑动手机点评他人生活时,是否意识到每个点赞都在参与一场集体暴力?

值得欣慰的是,汪小菲团队开始尝试设立数字防火墙。选择在婚礼前保持沉默,用生活日常替代争议回应,这种"冷处理"策略在台湾艺人危机公关案例库中,有效性排名跃升了28位。或许这正是破局之道:当私人领域成为公共话题,选择性沉默反而成为最后的尊严防线。

5月的海南三亚,汪小菲婚礼的请柬设计别具匠心——封面是撕碎的报纸头条,内页写着"私人时刻,谢绝镜头"。这场刻意低调的仪式,或许是对过往闹剧最有力的回应。当我们放下手机停止刷屏,那些被热搜模糊的面孔才能重新清晰:失去女儿的母亲、保护孩子的父亲、渴望平静的普通人。

数字时代的吊诡在于,我们越是围观他人的生活,越是看不清自己的边界。下次再遇到类似热搜时,不妨多问自己:这个赞该不该点?这句话该不该评?这场热闹该不该凑?毕竟,在流量狂欢的背面,永远有真实的人生需要尊重。正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:"真正的同情,是把他人当作目的而非手段。"在这个全民吃瓜的时代,或许我们更需要学会在围观中保持克制,在热议中留存善意。