【前言:】

抵达家门之际,陈文新兴奋地喊道:“妈妈,春假到了,我回来了!”闻声,她的母亲急忙从屋内奔出,满心欢喜地迎接这位阔别两年的宝贝女儿。

望着母亲鬓边斑白的发丝,陈文新心中涌动着心疼。母亲为抚养三个女儿倾尽心力,正当他欲启齿宽慰之际,母亲的一句话却让他瞬间呆立,无言以对。

母亲满怀激动之情催促道:“你字写得好,赶紧帮我给毛主席撰写一封回信吧。”

人们不禁好奇,这对母女与毛主席之间存在着怎样的联系?他们之间发生的那些感人至深的故事,究竟是什么?

【那段激情燃烧的岁月】

经过一番沉思,陈文新终于缓过神来,带着一丝疑惑问道:“母亲,这封信真的是毛主席寄来的吗?我们两家已经多年未曾有过联系了,这真让人难以置信。”

面对女儿的疑惑,母亲未多言,径直进屋取出一封信递给陈文新。在仔细阅读信的内容并聆听母亲的叙述后,陈文新终于明白了那段充满激情与热血的过往。

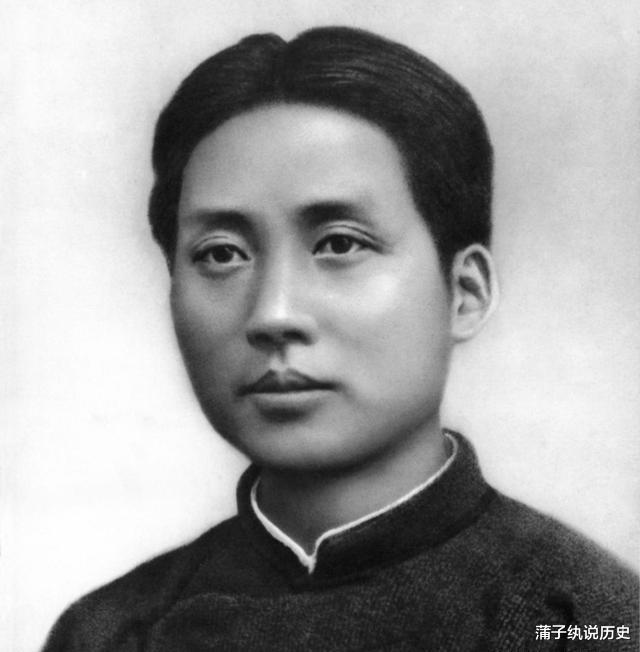

1914年之际,年仅21岁的毛泽东踏入湖南一师的大门求学,期间结识了陈文新的父亲——陈昌,两人因此建立了深厚的友谊。

尽管年龄相差两岁,他们却迅速成为知己。毕业后,陈昌留在长沙,常常与毛泽东等人相聚,一同深入讨论当前的国家大事与社会动态。

随后,毛泽东携手陈昌等挚友,共同创立了新民学会。彼时,众多青年纷纷出国寻求革命真理,然而陈昌却毅然留在国内,全力支持毛泽东,为学会的发展贡献自己的力量。

1920年间,毛泽东被任命为湖南一师附小的负责人,他与陈昌及另两位教职人员共居长沙的一幢四合院中,共同肩负起教育重任。

当时,众人中仅陈昌有家室,其余皆为单身。毛泽东倡议组建“大家庭”,众人欣然应允。陈昌之妻毛秉琴,虽不谙文字却深明大义,默默承担起了维系“大家庭”日常的重任。

毛泽东深感毛秉琴令人敬佩,加之同姓之缘,遂认其为姐。毛秉琴亲切地称呼他为弟弟,而她的两位千金,亦尊称毛泽东为舅舅。

一年后,毛泽东与杨开慧即将成婚的消息传开,虽然岳父杨昌济并无过多要求,但作为长姐的毛秉琴,内心仍希望弟弟的婚礼能办得更为周到,不愿其过于简略。

她精心挑选出结婚以来珍藏未用的物品,用以装点毛泽东的婚房,随后准备了两桌丰盛佳肴。在一片欢声笑语之中,她圆满地操办了毛泽东的婚礼庆典。

倘若陈昌与毛泽东的友谊持续深化,两家关系无疑将更加紧密。但世事无常,动荡年代里,陈昌在执行任务时遭敌俘虏,最终英勇就义于敌人之手,令人痛惜。

毛秉琴在丈夫离世后,独自扛起了家庭的重担。鉴于当时毛泽东等人的艰难处境,她别无选择,只能坚强地独自抚养那三个尚在襁褓中、嗷嗷待哺的女儿。

值得欣慰的是,女儿们皆很体贴。毛秉琴身材娇小,8岁的陈文新便与母亲并肩耕作。那年山洪暴发,家中唯一赖以生存的水田受损,瘦小的陈文新不顾一切,亲手将一株株禾苗从泥泞中拯救出来。

经过四日的辛勤劳作,陈文新终于将所有歪倒的禾苗一一扶正。她的辛勤汗水得到了回报,禾苗们茁壮生长,为一家四口重新点燃了生活的希望之光。

毛秉琴除了务农,还会接些裁缝活计以贴补家用,她将辛苦赚来的每一分钱都细心积攒,全部用于支持三个女儿的教育支出。

随后,陈文新的长姐步入了小学教师的行列,他便随长姐入学伴读。得益于长姐的悉心辅导,陈文新的学习之路得以延续。

1951年春假,陈文新终于踏上了归家路,自1948年考入武汉大学后,因家境贫寒,她已连续两年利用假期勤工俭学未归。这次,她决定借春假之机,回家探望久违的母亲。

数日后,陈文新重返校园,谨记母亲的叮咛,决心给毛主席回信。经过长时间的踟蹰,她鼓起勇气,提笔详述了家境与学业,心中满是忐忑,终将这封满载心意的信笺寄出。

当时,陈文新认为毛主席日理万机,回信无望,未曾料到日后能三次面见毛主席,更未曾想其中一次还受到了毛主席的“责备”。

【与毛主席的三次温馨会面】

寄出信件后,陈文新投入到紧张的学习中。与此同时,毛主席在收到信后,不仅给毛秉琴回了信,还慷慨地附上300元,以示关怀与支持。

1951年下半年,已步入大四的陈文新获派至北京实习。临行之际,母亲毛秉琴特别嘱咐,让她务必抽时间探望毛主席,以表敬意。

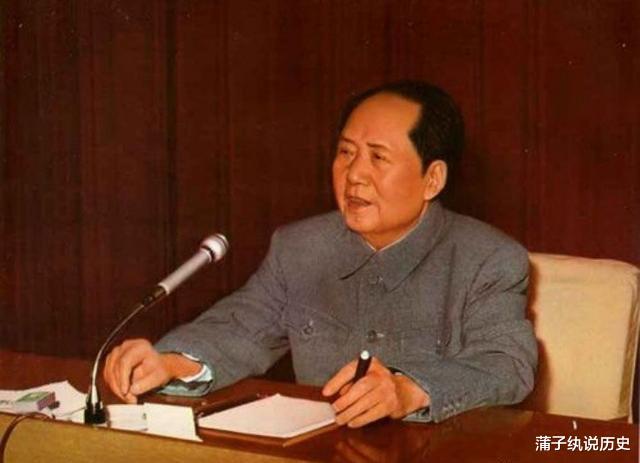

随后,陈文新经毛主席秘书田家英引领,步入中南海。初见之下,毛主席即与之亲切握手,并深情言道:“令尊乃杰出同志,为人民献出了宝贵生命,此种精神,值得我们深入学习。”

在毛主席的关怀下,陈文新体会到了一种超越父爱的温暖与庇护,这份深情厚谊成为了激励她持续前行、不懈奋斗的强大动力源泉。

岁月如梭,不觉间已是1954年,陈文新即将踏上赴苏留学之旅。某个周六午后,毛主席吩咐保健医生王鹤滨,前往迎接陈文新前来会面。

此次,毛主席紧握陈文新的手,向两位爱女引荐,并共同留下了珍贵的合影。陈文新彼时已顺利完成学业,毛主席遂向她询问了一些关于土壤的专业问题。

在武大校园内,学生们热衷于研讨苏联的土壤科学知识,陈文新详尽阐述了苏联的草田轮作机制。出乎意料的是,这番言论竟引来了毛主席的一番“指点”。

毛主席提出问题:“我国农民家庭平均仅有几亩耕地,若全种上草,百姓粮食从何而来?况且畜牧业尚待发展,种草又有何实际效益?”

陈文新被一连串的反问深深触动,她意识到,自己一味模仿苏联而忽略了本国实际。毛主席的严厉警醒,让她明白,直接套用苏联模式在中国是行不通的。

随后,陈文新与毛主席就植物营养议题展开交流,毛主席指出,苜蓿具备固氮能力,缘由在于其根部生长的瘤状结构,对土壤氮素有所贡献。

尽管这不是陈文新的初次授课经历,但这堂课意义非凡。毛主席特别提到了空气,并解释了豆科植物如何通过固氮作用,将空气中的氮气转化为植物所需的肥料。

陈文新通过那次交谈深化了对土壤的理解,随后启程前往苏联专攻土壤微生物学。留学第三载,恰逢毛主席访苏并会见中国学子,这次会面成为了陈文新与毛主席的第三次交集。

在这次会面中,毛主席登台后,手持水杯即兴发言:双星升空,68国共产党齐聚,彰显东风之盛。他强调,世界属于你们青年,也属我们,但终将归于你们,你们如同早晨八九点的阳光,充满生机。

陈文新从这句话中深刻体会到毛主席对青年一代的厚望,这进一步坚定了她完成学业后,矢志不渝地为祖国贡献自己力量的决心。

【学成归来,中国根瘤菌第一人】

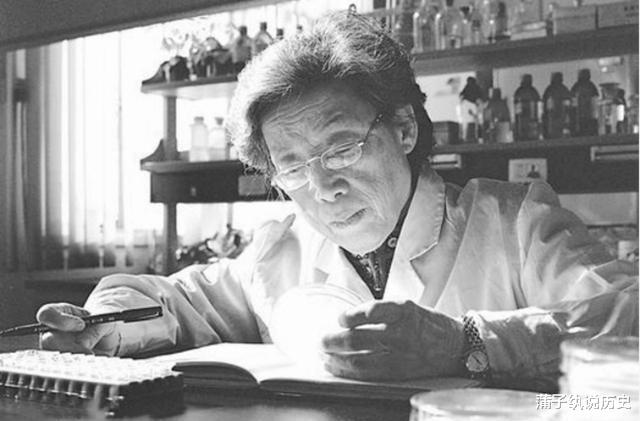

1973年,已在中国农业大学执教的陈文新,决定投身于一项既需长久钻研又相对冷门的研究——根瘤菌。这一年,尽管已47岁,但她视此为职业生涯的新起点,满怀热情地开启了新探索。

陈文新决定探究根瘤菌,源于她认识到这种菌具备卓越的固氮特性,且该领域在国际上尚待深入探索,她视此为一项关键研究,决心投身其中。

根瘤菌是一种统称,代表着一类能够共生固氮的细菌。它们高效、节能且环保,为农田生态系统供应了约80%的氮需求,同时对改良土壤结构具有显著作用。

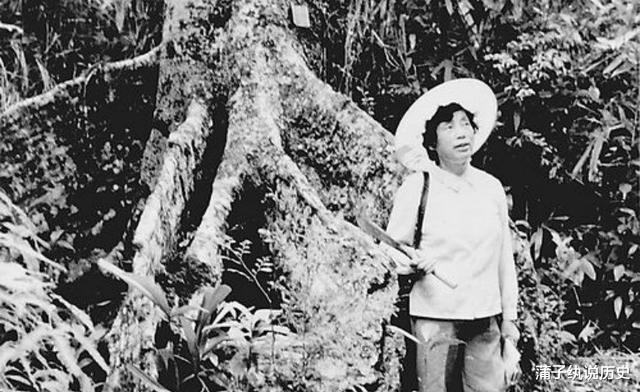

为了系统研究庞大的根瘤菌家族,首要任务是进行分类。自1980年起,陈文新踏上了遍布祖国大好河山的旅程,致力于根瘤菌的分类研究。

她踏上旅程,西行至新疆天山,北抵黑龙江兴安岭之巅,南探海南五指山之麓,日复一日,自晨曦至夜幕,深入丛林,专注于挖掘珍贵的根瘤。

在此期间,陈文新引领团队深入全国700余个县域,针对多样化的生态环境,系统调研了各类豆科植物所携带的根瘤菌资源情况。

历经二十余年辛勤探索,他们成功搜集超8000份根瘤菌样本,涵盖了300余种前所未录的植物结瘤情形,陈文新细心地将这些宝贵资料保存至资源库中。

1988年,陈文新凭借不懈努力取得了显著成就,她鉴别出首个新属,即全球第四个根瘤菌属,且该菌种在中国分布广泛,仅在越南也有发现,故而她将其命名为“中华根瘤菌”。

她将研究成果撰写成论文,并明确附上个人通讯地址。但彼时,国际学界对此类研究的真实性持怀疑态度,以至于后来陈文新索取原始稿件时,该论文竟被误寄至台湾。

1994年,陈文新的发现终获国际认可,中华根瘤菌属得以确立。至2001年,她的研究成果荣获国家自然科学二等奖,并同年当选为中国科学院院士,成就斐然。

陈文新在国内被誉为中国现代根瘤菌分类研究的先驱与奠基者。2005年,于国际固氮大会上,他受邀发表主旨演讲,其报告内容深受与会者赞誉,进一步巩固了他在该领域的权威地位。

陈文新在钻研学术的同时,亦重视实际操作,她观察到西方国家化肥施用量正逐年递减,且根瘤菌技术已应用于农业并收获显著效果,这一发现引起了她的重视。

在美国的主要四大农作物中,豆类占据两席,且这些豆类作物通过与根瘤菌共生实现的固氮量,足足占据了全国氮肥使用量的一半之多,彰显了自然固氮的重要性。

化肥生产能耗高且污染大,利用根瘤菌作为替代,对环保至关重要。鉴于此,陈文新持续在探索这一领域,旨在减少化肥使用,为环境保护贡献力量。

2008年,时年82岁的陈文新,将其精心收藏的数千种根瘤菌引入农业生产。这些微小的生物在土壤中展现出惊人能力,不仅成本低廉,而且环保性能远超传统化肥。

2021年10月7日,北京痛失陈文新。尽管她已离世,其学生及同行们仍将秉承她的遗志,在这个领域内不懈奋斗,延续她的学术与精神传承。