文/tiger

高尔基说,爱孩子是母鸡也会做的事。

但如何教育好孩子是一门艺术,尽管每个人的能力和认知有差异,但基本底线要守住。

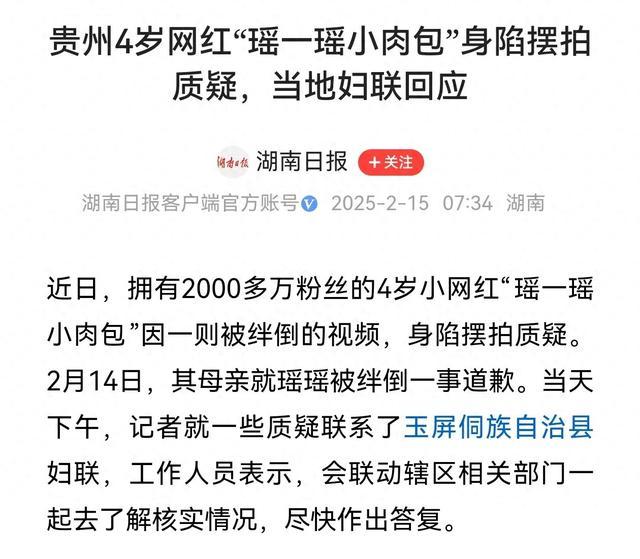

近日,拥有2000多万粉丝的4岁网红"瑶一瑶"因一则被绊倒视频陷入舆论漩涡。在视频中,孩子被同伴绊倒后嚎啕大哭,而拍摄者的笑声却清晰可闻,从而引发网友质疑,认为这是典型的摆拍和假摔,此前已经出现过多次,家长为了利益伤害了孩子的身心健康,疼痛肉眼可见,讨好型人格正在养成。

这场看似"意外"的闹剧,最终以母亲道歉、妇联介入调查收场。然而,事件背后折射出的儿童网红商业化运作模式,正在将未成年人推向被物化的深渊。

瑶一瑶假摔投票结果出炉事发后有媒体在网络上发起了一项投票,调查大家如何看待小网红摔倒事件?

投票的结果已经出炉,目前的数据显示:

1、大约有21%的网民不相信,认为母亲不会伤害孩子;

2、大约有50%的网民认为,部分人为了流量无底线;

3、约有28%的网民不站队,希望看到官方的调查结果。

也就是说,大约有一半人认为有摆拍嫌疑,为了流量安排孩子表演假摔,但过程中已经对孩子造成了身心方面的影响。

值得关注的是,孩子的母亲一度发文回应,否认利用孩子博流量赚钱,但在接受媒体采访时公开道歉了,并解释称,让侄子和妹妹轻轻玩一下,随后侄子就用脚绊倒了瑶瑶,孩子没有受伤,她愿意接受批评,承认错误,保证以后不会再次发生。

与此同时,这位母亲还强调,如果真是为了赚钱不顾孩子身心,一定会比现在挣得多十倍。

知情人爆料更多但网络上有一位长期关注瑶一瑶视频的知情人爆料:

该知情人表示,妈妈爱孩子是肯定的,这一点不能质疑,但是看了4年的视频,最近一年的视频明显变味了,已经偏离了初心,为了拍摄镜头让孩子故意摔倒不合适,孩子怎么会不痛呢?

在这位知情人看来,这个孩子的讨好型人格正在养成,为了讨父母欢心,什么都愿意配合,即便是被人绊倒也无所畏惧,让人心疼,母亲怎么笑得出来?

被设计的童年:娱乐化伤害背后的心理创伤当摄像机成为儿童生活的"第三只眼",他们的喜怒哀乐便不再属于自己。

事件中,孩子摔倒瞬间的惊恐表情被精准捕捉,哭声被放大成吸引流量的道具,这种将真实情感异化为表演素材的行为,本质上是对儿童情感边界的践踏。

发展心理学研究表明,反复经历被设计的"意外"场景,会破坏儿童对安全环境的基本信任,导致其混淆虚构与现实的界限。

更令人担忧的是,母亲在事故现场的笑声传递出漠视痛苦的信号,可能使孩子形成"伤痛可以换取关注"的错误认知。

流量至上的陷阱:童年物化的连锁反应在短视频平台上,"萌娃经济"已形成完整的产业链,这已经不是个别现象。

从刻意设计的摔倒桥段到精心编排的童言童语,从被设计出来的数学家、美食家到各种天才儿童,他们都已经成为流量工具,其成长轨迹必然被资本逻辑扭曲。

更值得警惕的是,部分家长以"记录成长"为名合理化商业行为,实则让孩子过早背负成人世界的利益算计。

这种教育理念的异化,不仅剥夺了儿童自然成长的权利,更可能诱发拜金主义、投机心理在青少年群体中的蔓延。

张艺兴、孙怡也被牵连面对"瑶一瑶事件",妇联的快速介入固然值得肯定,但关注个案难以根治系统性问题。

有网友爆料,大象新闻在2月6日的报道中提及,演员孙怡、张艺兴等人均被安排过和瑶一瑶见面,瑶一瑶还上了电视屏幕等,这中间有没有商业利益行为?

虽然张艺兴、孙怡等人很无辜,大概率是被安排的,但这种现象进一步推动了网红儿童的泛滥。

当前法律虽明确禁止利用未成年人牟利,但还存在很多问题:

1、商业机构对网红家庭的利益诱导,安排和明星见面;

2、部分媒体无视原则,推波助澜;

3、家长对孩子的教育和监护责任的模糊界定。

这些因素叠加,共同构成了灰色地带。当童真成为商业变现的筹码,我们亟需建立跨部门的协同处理机制,将"儿童利益最大化"原则具象为可操作的行业标准。

笔者期待童年不应是流量棋盘上的棋子。

在"瑶一瑶事件"中,公众的愤怒不仅源于对个体儿童的同情,更是对扭曲价值观的本能抵抗。

保护未成年人远离商业剥削,需要建立儿童内容分级制度,需要完善数字时代的未成年人保护,更需要全社会重建对童年价值的敬畏。

唯有将儿童权益置于流量与利益之上,才能守护住每个孩子本该拥有的纯粹童年。