书接上回

在上一篇中,我们沿着历史的脉络,回溯到上古与三代,追寻了山西作为华夏之源的古老印记,目睹了晋国在春秋时期的崛起与辉煌,也见证了三家分晋拉开战国纷争的序曲。这些波澜壮阔的历史,让我们初步领略到山西在华夏历史进程中举足轻重的地位。

然而,历史的车轮滚滚向前,山西的故事仍在续写。当秦始皇横扫六国,完成大一统的壮举,山西这片土地也正式纳入中央版图,开启了新的历史篇章。此后,魏晋时期风云变幻,在动荡不安中,民族交融与文化变迁悄然发生。接下来,就让我们一同深入秦汉与魏晋,探寻这一时期山西的独特历史轨迹。

(秦始皇)

秦汉一统:山西纳入中央版图公元前 221 年,秦始皇嬴政以其雄才大略和卓越的军事才能,先后灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,结束了自春秋战国以来长达数百年的分裂割据局面,建立了中国历史上第一个大一统王朝 —— 秦朝。山西地区也随之纳入了秦朝的版图,成为了中央集权统治下的一部分。

秦朝建立后,为了加强对全国的统治,实行了一系列影响深远的政治制度和措施。在地方行政制度方面,秦朝废除了分封制,全面推行郡县制。山西地区在秦朝时期被划分为多个郡,包括雁门郡、代郡、太原郡、上党郡、河东郡、云中郡等 。这些郡的设立,使得秦朝的中央政府能够直接对山西地区进行有效的行政管理,加强了中央与地方之间的联系,提高了行政效率,也为山西地区的政治稳定和经济发展奠定了基础。

在军事方面,山西地区的战略地位至关重要。它地处北方边境,与匈奴等游牧民族相邻,是秦朝抵御北方游牧民族入侵的重要防线。为了加强边防防御,秦始皇下令修筑万里长城,山西北部的管涔山、恒山一带的内长城,就是当时长城的重要组成部分。长城的修筑,有效地阻挡了匈奴等游牧民族的南下侵扰,保障了中原地区的安全和稳定。同时,秦朝还在山西地区驻扎了大量的军队,加强了对该地区的军事控制。这些军队不仅负责守卫边疆,还承担着维护地方治安、镇压叛乱等重要任务。

(地理地势)

秦朝在山西地区的统治,虽然时间相对较短,但却对山西地区的历史发展产生了深远的影响。郡县制的推行,打破了以往分封制下的地方割据局面,促进了山西地区与中原地区的政治一体化进程。同时,秦朝的统一度量衡、统一文字等措施,也为山西地区的经济文化交流和发展提供了便利条件。统一度量衡使得各地的贸易往来更加公平、便捷,促进了商业的繁荣;统一文字则有利于文化的传播和传承,加强了民族之间的认同感和凝聚力。

然而,秦朝的统治过于残暴,繁重的赋税、徭役以及严酷的法律,使得百姓生活苦不堪言,社会矛盾日益尖锐。公元前 209 年,陈胜、吴广在大泽乡起义,点燃了反秦的烽火,各地纷纷响应。在这场反秦的浪潮中,山西地区也受到了影响,百姓纷纷加入到反秦的队伍中。公元前 207 年,秦朝在农民起义的冲击下,走向了灭亡。

(秦36郡)

秦朝灭亡后,经过四年的楚汉之争,刘邦最终战胜了项羽,于公元前 202 年建立了汉朝,史称西汉。西汉初期,为了巩固统治,刘邦采取了郡国并行制,即在部分地区实行郡县制,同时又分封了一些同姓诸侯王。山西地区在西汉时期,既有属于中央直接管辖的郡县,如太原郡、上党郡、雁门郡等,隶属于并州刺史部,河东郡则属司隶部;也有一些分封给诸侯王的封国,如代国等。这些封国在一定程度上拥有相对独立的政治、经济和军事权力,但在名义上仍服从中央政府的统治。

西汉时期,山西地区在政治、经济和军事等方面都发挥了重要的作用。在政治上,汉文帝刘恒在即位前曾被封为代王,他在代地励精图治,使得代地成为了蓄粮财、养兵马的重要食邑。后来,刘恒凭借代地的实力,成功平定了吕氏之乱,登上了皇位,开创了 “文景之治” 的盛世局面。可以说,山西地区为西汉王朝的稳定和发展做出了重要贡献。

(汉文帝)

在经济方面,西汉时期的山西地区物产富饶,人口众多。河东郡人口最多时达 96 万人,是北方各郡中人口较多的一郡 。山西地区的农业生产发达,是给京师供给粮食的重要基地。为了满足京师的粮食需求以及对外用兵的后勤补给,河东、上党、太原等郡,有大批粮食由汾入渭,漕运京师。这表明山西地区的粮食产量相当可观。

当时,山西地区的农业生产技术也有了显著的进步,牛耕技术得到改进,平陆县西汉末年墓的壁画上生动地刻画了汉代普遍采用的一人扶犁、二牛抬杠的牛耕方法。此外,汉代还发明了耧车,大大提高了播种效率和质量。在水利方面,西汉政府积极兴修水利工程,如开番系渠,引汾、黄河水灌溉皮氏(河津)、汾阴(万荣)和蒲坂(永济)三县土地五十万亩,每年可得田赋粮 20 多万石;凿严庐渠,引津沱入汾,整修太原等地的旧有渠道。这些水利工程的修建,有效地改善了农业生产条件,促进了农业的发展。

除了农业,山西地区的手工业也十分发达。自古以来,山西地区的矿产资源就非常丰富,这为手工业的发展创造了良好的条件。其中,冶铁和制盐业尤为突出。河东盐池开采量大,行销范围广,是当时重要的食盐产地。秦统一中国后,池盐主要由商人役工捞采,运销各地,政府就地征税。

(盐池)

到汉武帝时,为了解决国家财政问题,实行了盐的专卖政策,并在所有产盐县设置盐官,全国凡三十六处,山西就有河东郡的安邑、太原郡的晋阳、雁门郡的楼烦、雁门郡的沃阳等。一直到东汉,解盐生产在中原地区都占据着主要地位。在冶铁业方面,冶铁手工业主要分布于晋南地区。汉武帝时,为了发展生产和铸造兵器,大量冶铁,全国设铁官四十处,而河东郡就占有四处,即安邑、绛县、皮氏、平阳,是全国各郡县中设铁官最多的一郡。

此外,山西地区的制铜业也相当发达,是中国制铜工业的发源地之一。铜矿开采及制铜手工业在秦汉时期得到了进一步发展,制铜手工业基地主要分布在晋中太原盆地、晋南汾河谷地等地区,晋南官府手工业制铜业拥有一套完整的生产管理机构,如安邑县的制铜手工业作坊。货币铸造业、砖瓦烧造业、金矿开采等行业也都取得了一定的发展。

(制铜业)

商业方面,山西地区的商业资本源远流长,虽然在明清之前,山西商人并没有形成强大的势力,但从山西发达的货币铸造业可以看出,山西尤其是晋南地区的商业十分繁盛。司马迁在《史记・货殖列传》中提到杨和平阳两县的人特别会做生意,这也从侧面反映了当时山西地区商业的繁荣景象。

在交通方面,秦汉时期的山西交通呈现出大规模开发的态势,具有水路并重、南北并重的特点。水运方面,黄河水运、汾河水运、运河的相继出现,将山西地区的水运推向了高潮。漕运在当时的交通运输中占据着重要地位,大量的物资通过水路运往各地。陆路方面,秦朝为了防御匈奴,修筑了河东干线,该线从内地通向北疆,即从蒲津(今永济西)渡河,经平阳、晋阳以通云中。

(黄河)

河东干线所经区域基本在今山西境内,具有很高的军事价值和经济价值。此外,秦时的驰道在山西南部横穿而过,与北行的河东干线相交错,纵横相交点在平阳;飞狐道是由晋北通往河北以至中原的重要道路。这些交通线路的修建,加强了山西地区与其他地区的联系,促进了经济文化的交流和发展。

在军事上,山西地区作为抵御北方游牧民族的重要基地,战略地位依然十分重要。西汉时期,匈奴时常侵扰北方边境,山西地区首当其冲。公元前 200 年,汉高祖刘邦亲率大军抗击匈奴,却在白登(今大同)被匈奴围困达七天之久,史称 “白登之围”。这次事件让西汉王朝认识到匈奴的强大,不得不采取和亲政策来换取边境的暂时和平。

此后,匈奴人逐步南下,在吕梁山上和汾河流域牧马。直到汉武帝时期,国力强盛,汉武帝决定改变对匈奴的战略,派卫青、霍去病等将领多次出击匈奴。公元前 127 年,卫青出云中攻打匈奴,收复河套地区(包括云中郡),并在该地建造城池、屯田、养马,发展经济,以此地作为防御和进攻匈奴的重要基地。到东汉时期,汉朝将归附的匈奴迁置在河套地区,进一步促进了山西地区的民族融合。

西汉末年,社会矛盾激化,王莽篡汉,建立新朝。然而,王莽的改革措施未能解决社会问题,反而引发了更大的社会动荡。各地纷纷爆发农民起义,其中以绿林、赤眉起义最为著名。在这场社会大变革中,山西地区也陷入了战乱之中。刘秀在南阳起兵后,逐渐发展壮大自己的势力,并最终推翻了王莽政权,建立了东汉王朝。东汉时期,山西地区的行政区划和政治地位基本延续了西汉时期的格局,但在经济和军事方面也发生了一些变化。

在经济上,东汉时期的山西地区继续保持着农业和手工业的发展。农业生产技术在西汉的基础上进一步提高,水利设施也得到了进一步的修缮和完善。手工业方面,冶铁、制盐、制铜等行业依然发达,但由于战乱和社会动荡,商业发展受到了一定的影响。在军事上,东汉时期的山西地区仍然是抵御北方游牧民族的重要防线。

随着匈奴势力的逐渐衰落,鲜卑、乌桓等游牧民族逐渐崛起,并开始侵扰北方边境。东汉政府在山西地区加强了军事防御,设置了多个军事据点,驻扎了大量的军队,以抵御游牧民族的入侵。同时,东汉政府还采取了一系列的民族政策,如招抚、分化等,来缓解民族矛盾,维护边境的稳定。

秦汉时期,山西地区在政治、经济、军事和文化等方面都取得了显著的发展。秦朝的统一和郡县制的推行,为山西地区的政治稳定和经济发展奠定了基础;西汉时期,山西地区在政治、经济和军事等方面都发挥了重要的作用,成为了西汉王朝的重要组成部分;东汉时期,山西地区虽然面临着一些挑战,但仍然保持着相对的稳定和发展。秦汉时期的大一统局面,促进了山西地区与中原地区的交流和融合,为山西地区的历史发展注入了新的活力。

()

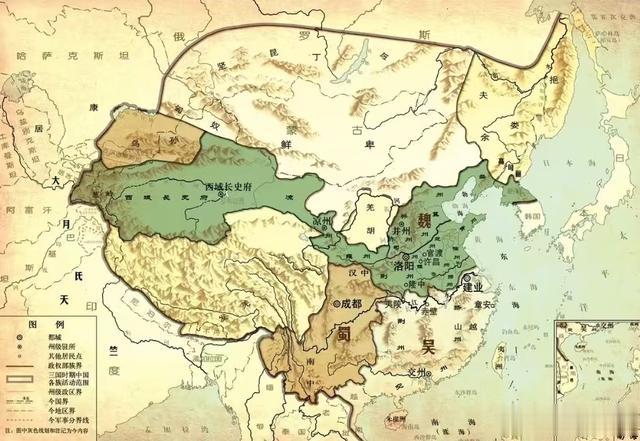

魏晋风云:动荡中的交融与变迁西晋时期,山西地区在政治格局中占据着重要地位。西晋定都洛阳,并州虽被视作次要地区,但因其特殊的地理位置和丰厚的政治资源,对西晋政局有着举足轻重的影响。西晋初期,实行分封制,山西地区有众多宗室藩王的封国。这些藩王在自己的封国内拥有较大的权力,包括军事、政治和经济等方面。他们不仅掌握着一定数量的军队,还可以自行任命官员,征收赋税。这种分封制虽然在一定程度上加强了西晋王朝对地方的控制,但也为后来的内乱埋下了隐患。

西晋时期,山西地区的民族构成较为复杂,除了汉族外,还有大量内迁的少数民族。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族纷纷迁徙至山西,与汉族杂居共处。其中,匈奴主要聚居在山西北部一带,他们在生活方式上已经逐渐农耕化,但在文化和社会组织上仍保留着一定的民族特色。鲜卑族则分布在山西的北部和中部地区,他们以游牧为生,善于骑射,具有较强的军事力量。羯族作为匈奴的一个小部落,人数虽不多,但在军事上也有一定的影响力。氐族和羌族主要来自西北,他们在山西地区也有一定的分布,从事农业和畜牧业生产。

西晋末年,统治集团内部矛盾激化,爆发了 “八王之乱”。这场内乱持续了长达十六年之久,给西晋王朝带来了沉重的打击。在 “八王之乱” 中,山西地区的宗室藩王和少数民族势力纷纷卷入其中。东海王司马越和成都王司马颖各自招引不同的胡族帮自己打仗,使得少数民族势力逐渐崛起。匈奴人刘渊便是在这样的背景下,趁机起兵。刘渊以 “汉朝刘氏的外甥” 自居,在左国城(今山西方山县)建立了汉赵政权,史称前赵。刘渊的起兵,揭开了 “五胡十六国” 时期的序幕,从此,北方地区陷入了长期的战乱和动荡之中。

汉赵政权建立后,势力迅速扩张。刘渊的儿子刘聪继位后,更是野心勃勃,他派遣军队四处征战,先后攻陷了洛阳和长安,俘虏了西晋的两位皇帝 —— 晋怀帝和晋愍帝,最终导致了西晋的灭亡。此后,东晋在江南地区建立,而北方则陷入了多个少数民族政权并立的局面,山西地区也成为了各政权争夺的焦点。

东晋时期,山西地区先后被多个少数民族政权统治。前赵、后赵、前燕、前秦、西燕等政权相继在山西地区建立统治。这些政权的更迭频繁,使得山西地区的政治局势极为不稳定。百姓生活在水深火热之中,社会经济遭到了严重的破坏。

在这一时期,山西地区的民族融合进一步加速。各少数民族政权在统治过程中,为了巩固自己的统治地位,纷纷采取汉化政策,积极学习汉族的文化和制度。例如,前秦的苻坚重用汉族谋士王猛,推行一系列汉化改革,包括整顿吏治、发展经济、推行儒学等。这些改革措施不仅促进了前秦的发展壮大,也加速了民族融合的进程。同时,汉族人民在与少数民族的交往中,也受到了少数民族文化的影响,在生活方式、风俗习惯等方面发生了一些变化。

在文化方面,魏晋时期的山西地区呈现出多元融合的特点。佛教在这一时期得到了广泛传播,山西地区修建了许多佛寺,如大同的云冈石窟便是在北魏时期开始开凿的。云冈石窟的佛像雕刻融合了印度、西域和中原地区的艺术风格,展现了当时多元文化交融的盛况。同时,道教也在山西地区有所发展,与佛教相互影响。在文学艺术方面,山西地区涌现出了一些著名的文人墨客,如郭璞等。他们的作品不仅反映了当时的社会现实,也体现了不同文化之间的交流与融合。

魏晋时期是中国历史上一个动荡不安的时期,山西地区在这一时期经历了政治、经济和文化的巨大变迁。少数民族政权的统治和民族大融合,为山西地区的历史发展注入了新的元素,也对中国历史的发展产生了深远的影响。

南北朝对峙:山西的战略要地之争

南北朝对峙:山西的战略要地之争南北朝时期,中国历史进入了一个南北对峙、政权更迭频繁的动荡时期。在这一时期,山西地区因其独特的地理位置和险要的地形地貌,成为了各方势力争夺的焦点,在政治、军事等方面都发挥了至关重要的作用。

北魏,作为南北朝时期北方的重要政权,其崛起与山西地区有着密切的联系。北魏的前身是鲜卑族拓跋部建立的代国,在淝水之战后,前秦政权瓦解,拓跋珪趁机复国,并于公元 398 年迁都平城(今山西大同) 。从此,平城成为了北魏的政治、经济和文化中心,历经道武帝、明元帝、太武帝、文成帝、献文帝、孝文帝共六位皇帝,长达 97 年之久。

北魏定都平城,对山西地区的发展产生了深远的影响。在政治上,平城成为了北魏王朝的统治核心,吸引了大量的人口聚集,促进了城市的繁荣和发展。北魏在平城进行了大规模的都城建设,“营宫室,建宗庙,立社稷”,宫殿苑囿、楼台观堂等重大工程上百处。平城由皇城、京城、郭城组成,北面为皇城,皇城南是周回 20 里的京城,其外是周回 32 里的郭城。城内建筑规划严整,道路纵横交错,商业活动繁荣,成为当时北方的重要城市之一。同时,北魏政府在山西地区设立了众多的州、郡、县等行政机构,加强了对该地区的行政管理,促进了政治的稳定和统一。

在经济上,北魏政府采取了一系列措施来促进山西地区的经济发展。他们推行均田制,将土地分配给农民,鼓励农业生产,使得山西地区的农业得到了快速发展。同时,北魏还重视手工业和商业的发展,平城成为了北方的商业中心之一,与周边地区的贸易往来频繁。此外,北魏还在山西地区开凿了云冈石窟等佛教艺术宝库,吸引了大量的信徒和游客,促进了当地旅游业的发展。

在文化上,北魏定都平城,促进了民族融合和文化交流。鲜卑族在与汉族的长期交往中,逐渐接受了汉族的文化和制度,推行汉化政策,如改汉姓、说汉语、穿汉服等。同时,汉族文化也吸收了鲜卑族文化的一些元素,形成了独特的文化风貌。云冈石窟的佛像雕刻融合了印度、西域和中原地区的艺术风格,展现了当时多元文化交融的盛况。此外,北魏还在平城设立了太学等教育机构,培养了大量的人才,推动了文化教育的发展。

然而,随着时间的推移,平城作为都城的弊端逐渐显现出来。平城地处北方,气候寒冷,自然条件相对较差,不利于农业生产和城市的进一步发展。同时,平城距离中原地区较远,不利于北魏对中原地区的统治和控制。为了加强对中原地区的统治,促进北魏的进一步发展,北魏孝文帝于公元 494 年决定迁都洛阳。

北魏迁都洛阳后,山西地区的政治地位有所下降,但仍然是北方的重要军事要地。此后,山西地区先后被东魏、北齐和北周等政权统治。

(晋阳古城)

东魏时期,高欢掌握了实际政权,他以晋阳(今山西太原)为霸府,将东魏军队的主力屯驻于并州及其附近。高欢选择晋阳作为军事和政治重心,主要是因为晋阳具有重要的战略地位。晋阳地处山西高原中部,地势险要,四周环山,易守难攻。同时,晋阳还是北方的交通枢纽,连接着中原地区和北方的游牧民族地区,具有重要的军事和经济价值。高欢在晋阳设置霸府,总揽国务,使得晋阳成为了东魏实际上的军政中心。

高欢拥立孝静帝后,于天平元年(534 年)十月,亲自指挥从洛阳迁都邺城,“事毕还晋阳。自是军国政务,皆归相府” 。晋阳随即成为全国实际上的军政中心,邺城的东魏朝廷只是徒具形式而已。主管河南、河北诸州丁帐及发召征兵事务的外兵曹,还有掌管马匹饲养、征集事务的骑兵曹,都脱离尚书省而归属大丞相府,由高欢直接统辖,在北齐建立后改称外兵省和骑兵省。高欢还吞并了原来北魏在河南的近 10 万人马,势力更加强大。

(高欢)

北齐取代东魏后,继续以晋阳为别都,历任皇帝多居于晋阳,使其在事实上成为全国的军政中心。北齐时期,晋阳的地位更加重要,成为了北齐政权的核心地带。北齐在晋阳大兴土木,修建了许多宫殿和寺庙,如晋阳宫、大明宫等,使得晋阳的城市规模和建筑水平都得到了极大的提升。同时,北齐还在晋阳周围设置了大量的军事据点,加强了对晋阳的防御。

晋阳在北齐时期的军事战略中发挥了至关重要的作用。东魏、北齐与其对手西魏、北周交战的时候,屯集大军于晋阳及周边地区,对双方制定的攻防战略起到了重要影响。每当北齐面临西魏、北周的军事威胁时,晋阳的军队总是能够迅速出击,保卫北齐的领土安全。例如,在公元 564 年的邙山之战中,北齐军队在晋阳的指挥下,与西魏军队展开了激烈的战斗,最终取得了胜利,保卫了北齐的边境安全。

然而,北齐后期,政治腐败,国力逐渐衰弱。北周趁机发动进攻,于公元 577 年攻占了晋阳,随后灭亡了北齐,统一了北方。晋阳的失陷,标志着北齐政权的覆灭,也使得山西地区的政治格局发生了重大变化。

南北朝时期,山西地区作为北方的战略要地,见证了北魏、东魏、北齐和北周等政权的兴衰更替。在这一时期,山西地区的政治、经济和文化都得到了一定的发展,同时也经历了战争的洗礼和民族的融合。这些历史变迁,为山西地区的发展留下了丰富的遗产,也对中国历史的发展产生了深远的影响。

从秦汉时期成为中央版图的重要组成部分,肩负起军事防御与经济发展的重任,到魏晋时期在动荡中接纳多元文化,实现民族大交融,山西在这一历史阶段完成了意义非凡的蜕变。它见证了大一统王朝的威严,也经历了乱世的洗礼,每一段过往都成为了山西文化底蕴的深厚沉淀。回顾这段历史,我们对山西的认识更加立体,而这也让我们愈发好奇,在后续的历史长河中,山西还将演绎出怎样的精彩故事,等待我们继续去挖掘、去感悟。