两根金属线如何"翻译"温度?下面是整理出来的几种接线方法200年前,德国物理学家托马斯·塞贝克在实验室摆弄铜铁线圈时,意外发现了一个改变世界的现象:当两种金属接触点温度变化时,导线中竟凭空产生了电流。这个被当时学界视为"科学玩具"的发现,如今正在核电站控制室、航天器引擎舱、甚至你家烤箱里,上演着惊心动魄的温度谍战。

说起来挺玄乎,温度这玩意儿,看不见摸不着,怎么就被两根破金属线“翻译”出来了?而且这翻译官还不用电池,简直是永动机的雏形,难怪当初被当成“玩具”。

别急,咱们先捋捋这“翻译”的底层逻辑。这事儿得从两种金属的“个性”说起。不同的金属,对电子的“吸引力”不一样,学名叫“功函数”。打个比方,就像两个饭馆,一个红烧肉管够,一个馒头限量,你猜哪个饭馆更能吸引人?电子也一样,更喜欢往“红烧肉管够”的那边跑。

好了,现在把这俩饭馆(两种金属)接在一起,电子就开始蠢蠢欲动了。如果两边温度一样,虽然电子有跑动的趋势,但整体还是平衡的。可一旦一边热起来,电子就像打了鸡血,跑得更快了,平衡就被打破了,电流就产生了。这电流的大小,跟温差大小成正比,所以,测量电流,就能知道温度了。是不是有点意思?

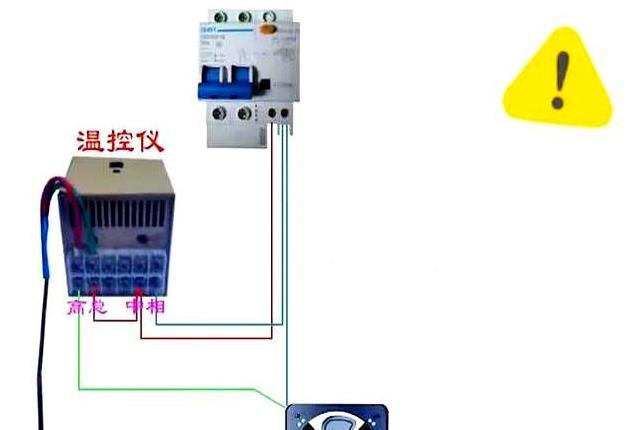

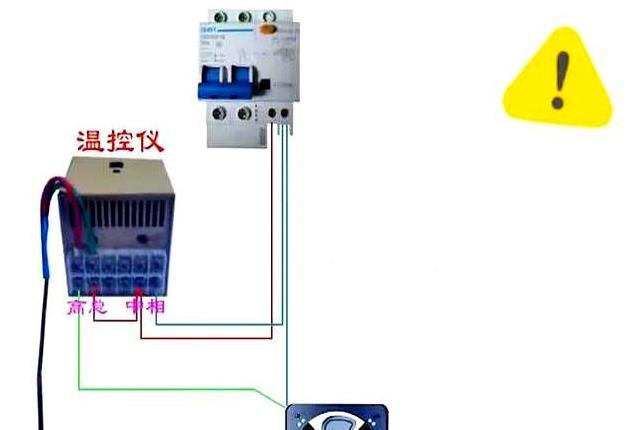

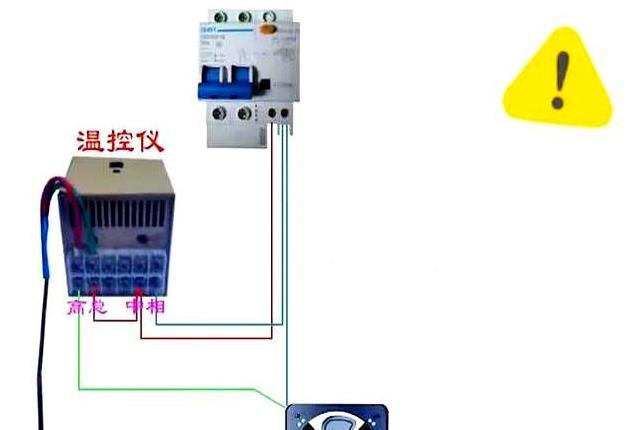

但问题来了,这“翻译”可不是随便接两根线就能搞定的。你想啊,不同金属组合,“翻译”出来的“语言”(电流)肯定不一样。而且,这“语言”还特别敏感,稍微有点干扰,就容易出错。所以,接线方法就显得尤为重要。常见的接法,无非那么几种:直接怼一起,或者用焊锡连起来。看起来简单粗暴,但背后门道可深了。比如,焊锡的成分会影响接触点的电势差,进而影响“翻译”的准确性。再比如,接线柱的材质、甚至螺丝拧的松紧,都可能成为干扰信号的“噪音”。

更复杂的是,实际应用中,温度环境千变万化,干扰因素也层出不穷。核电站控制室里,电磁干扰、辐射等等,都可能让这小小的热电偶“罢工”。航天器引擎舱里,极端的高温、震动,更是对热电偶的材料和封装提出了极高的要求。

这让我想起前段时间看到的一则新闻,某地一家化工厂,因为温度传感器故障,导致反应釜温度失控,差点酿成大祸。这背后,恐怕不仅仅是接线的问题,更是安全意识和质量监管的问题。

当我们习惯性地将原因归结为“操作失误”时,是否忽略了对这些看似不起眼的“翻译官”的重视?想想看,如果当初塞贝克没有对这个“科学玩具”刨根问底,我们今天又该如何精准地测量温度?

说白了,两根金属线“翻译”温度,看似简单,实则是一场精密的“谍战”。它考验的,不仅是材料科学、电子工程的水平,更是人类对细节的极致追求和对安全的敬畏之心。而那根细细的金属线,连接的,是科学的严谨,也是生命的保障。就像塞贝克当年摆弄的那个线圈一样,我们今天看到的不仅仅是温度计上的数字,更是隐藏在背后的无数次的尝试、失败和改进。这或许才是科学真正的魅力所在。