血色塘头:1940年秋,无情的铁蹄践踏下的哭泣

许多居民仓皇逃离,但更多人来不及逃脱,遭到日军残忍杀害。日军分两路进入小镇,挨家挨户搜捕,几乎没有幸免者。 这如同噩梦般的一幕,发生在1940年农历十月初一的塘头镇,一个原本宁静祥和的小镇,瞬间被血雨腥风吞噬。

日军铁蹄下的塘头镇

那一天,秋风萧瑟,却裹挟着死亡的气息。从宜陵镇开来的日军,如同地狱的使者,向塘头镇倾泻着炮火。二十多分钟的炮击和机枪扫射,将原本宁静的民宅化为废墟,凄厉的惨叫声回荡在空中,撕裂了小镇的安宁。爆炸声震耳欲聋,浓烟滚滚,空气中弥漫着硝烟和死亡的味道。无数居民在慌乱中逃窜,但更多的人来不及逃离,便成为了日军屠刀下的冤魂。

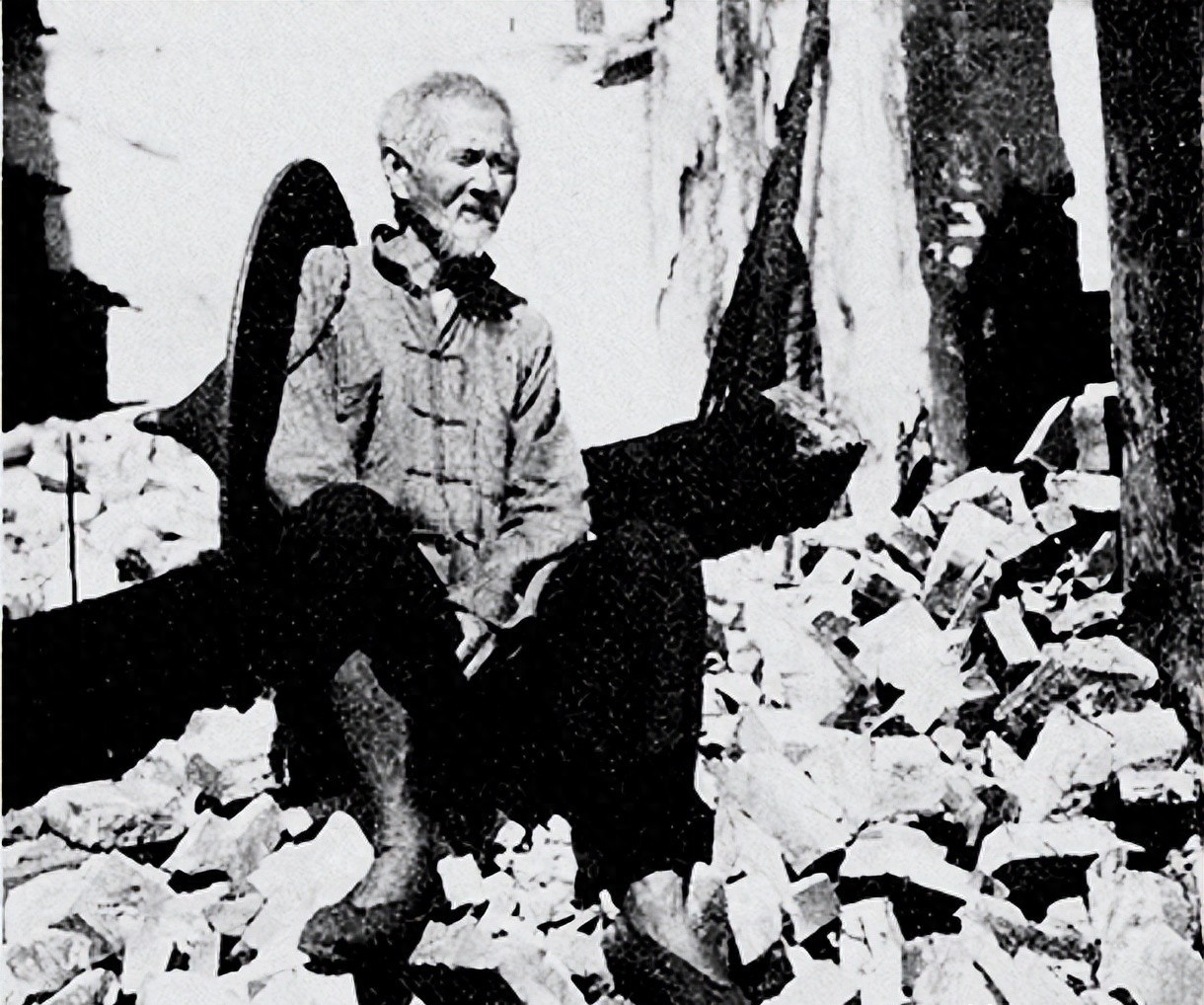

老人们的悲歌

塘头镇的惨案,并非仅仅是冰冷的数字,而是一个个鲜活生命被无情摧残的悲剧。74岁的于经方老人,在逃亡途中被日军刺刀刺伤,又遭枪托击打,最终倒在了血泊之中。他的弟弟于鼎巨夫妇,也未能幸免于难,被无情的机枪扫射夺去了生命。80多岁的朱祝三,元恒昌药铺的店主,和他的徒弟毛顺,同样惨遭日军的毒手,被刺死在自家药铺。更令人发指的是,日军竟然残忍地拔光了朱祝三的胡须,才将他抛弃在血腥的土地上。而于茂生和于朔蓂两位老人,则被日军用枪托殴打后焚烧致死,尸体被烧得面目全非,令人不忍直视。 就连73岁,中风卧床的蒋子美祖父,也未能逃脱魔爪,被日军粗暴地拖拽、殴打。这些老人,他们一生辛劳,本该安享晚年,却在日军的铁蹄下,惨遭杀戮,他们的生命,如同秋风中飘零的落叶,无声地诉说着战争的残酷。

灭绝人性的暴行

塘头镇惨案并非个体事件, 而是日军侵华战争中系统性暴行的缩影。 一天之内,28条人命丧失,其中许多都是手无寸铁的老人。这不仅仅是杀戮,更是对人性的践踏。日军不仅屠杀百姓,还纵火焚烧民房,持续三天三夜,大火吞噬着家园,浓烟遮蔽了天空。他们抢夺财物、粮食、牲畜,洗劫商店,甚至对妇女实施强奸。为了达到其罪恶的目的,日军还强迫居民交出金银财物,否则就施以暴力,对百姓进行“金票”勒索。他们的行为,已经远远超出了战争的范畴,是对人类文明的极大挑战。

历史的见证与控诉

16岁的蒋子美亲眼目睹了这场惨剧,目睹了同胞的惨死,目睹了家园的沦丧。几十年来,她一直将这段血泪史铭刻在心中,向后代讲述着塘头镇的悲惨遭遇,控诉着日军的滔天罪行。“日军下乡扫荡有多坏?日军什么人都杀,连老人也不肯放过!”她的控诉,掷地有声,如同一声声呐喊,警示着世人,勿忘国耻。

从塘头到全中国:日军扫荡的残酷真相

塘头镇惨案,只是日军在华扫荡罪行的一个缩影。在侵华战争期间,日军对中国乡村地区进行了大规模的“三光政策”(杀光、烧光、抢光)扫荡,给无数中国人民带来了深重的灾难。据不完全统计,仅在抗日战争期间,因日军扫荡而丧生的中国军民就高达数千万人。数不清的村庄被夷为平地,无数家庭支离破碎,无数的土地被践踏,无数的文物被毁坏。这场战争不仅带来了巨大的物质损失,也给中国人民带来了深重的精神创伤。

历史的反思与和平的期盼

塘头镇惨案,不仅仅是历史的悲剧,更是对我们今天的警示。我们必须铭记历史,勿忘国耻,以史为鉴,珍惜和平。这场惨案提醒我们,和平的珍贵来之不易,需要我们共同守护。更重要的是,我们应该深入思考日军发动扫荡的原因。从军事角度来说,日军实施扫荡是为了打击抗日力量,破坏中国人民的抗战意志;从政治角度来说,日军试图通过残酷的镇压来巩固其在中国的殖民统治;从经济角度来说,日军掠夺中国的资源,为其侵略战争提供后勤保障。我们必须认清战争的残酷本质,从各个角度分析,避免类似悲剧再次发生。

塘头镇的经历,如同一道永远无法磨灭的伤痕,刻在中华民族的记忆里。让我们记住那些逝去的生命,记住他们的遭遇,让和平的阳光永远照耀这片土地。 我们也应该将这段历史传承下去,教育下一代,让他们明白和平的可贵,铭记历史,珍爱和平。只有这样,才能让类似的悲剧不再重演,让世界充满爱与和平。