2022年7月,NASA毅力号火星车在耶泽洛陨石坑执行第499个火星日的钻探任务时,其避险相机意外捕捉到一团“缠绕的意大利面”——一截神秘的线绳。这一发现迅速引发科学界热议:它究竟是火星文明的遗留物,还是人类探测器留下的“太空垃圾”?

NASA随后证实,这根线绳极可能来自毅力号2021年2月着陆时被切断的降落伞缆绳,经火星强风搬运至2公里外的探测区域。这一事件不仅暴露了人类深空探测的“副产品”问题,更将太空垃圾治理的紧迫性推至台前。

通过分析毅力号后续拍摄的图像,科学家发现该线绳由聚酰亚胺材料制成,具有极强的耐高温与耐腐蚀性,这正是火星着陆器降落伞缆绳的典型材质。NASA公开的数据显示,毅力号着陆时释放了直径21.5米的降落伞与2.4吨重的反推火箭,其中大量非结构件在着陆后被遗弃。而火星稀薄的大气层(密度仅为地球的0.6%)与持续风速达100公里/小时的沙尘暴,使得这些轻质材料极易被搬运。

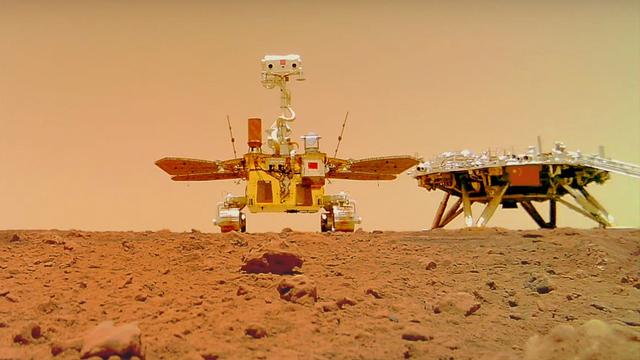

这并非孤例:2022年4月,与毅力号协同工作的机智号无人机曾拍摄到其着陆时遗弃的背罩与降落伞;2023年,好奇号火星车在盖尔陨石坑也发现了疑似防护罩碎片的金属残骸。这些案例揭示了一个残酷现实:人类已向火星投放了超过12吨的探测器残骸,且这些材料因火星缺乏微生物分解能力,将长期存在于地表。

火星上的线绳只是冰山一角。NASA全球空间监视网络(SSN)数据显示,近地轨道上直径超过1厘米的太空垃圾多达50万块,而大于1毫米的碎片超过1亿块。这些物体以每秒7公里的速度飞行,即使一枚硬币大小的碎片撞击航天器,也能释放相当于1吨TNT炸药的能量。

中国空间站的两次避障事件便是例证:2021年7月与10月,空间站因SpaceX星链卫星逼近而紧急变轨,避免了一场可能的灾难。更严峻的是,2009年美国铱星33号与俄罗斯宇宙2251号卫星相撞,产生了2300块可追踪碎片与数百万块微小颗粒,直接导致国际空间站被迫实施25次避障操作。

尽管1967年《外层空间条约》明确禁止污染太空环境,但缺乏强制执行机制。当前,全球仅有少数国家掌握主动清除技术,如欧洲航天局的ClearSpace-1任务计划捕获失效卫星,但单次成本高达1.2亿美元。

中国正探索低成本解决方案:2023年发射的“实践二十三号”卫星搭载了离子束推进器,可通过定向喷射离子流推动碎片再入大气层。然而,这一技术仅适用于近地轨道,对于火星表面的历史遗留垃圾仍无能为力。

部分学者提出,这些“人类最早的地外垃圾”或可成为未来火星殖民者的“考古遗迹”。但生态学家警告,火星极地冰盖下可能存在液态水,若垃圾中的六氟化硫等温室气体泄露,将加速冰川融化,破坏潜在的生命栖息地。

随着阿联酋“希望号”、中国“天问三号”等新任务推进,火星探测即将进入“常态化”阶段。在此背景下,建立国际统一的太空垃圾回收标准与火星表面清理机制已刻不容缓。或许有一天,火星会像南极洲一样,成为人类仅存的“零污染科研净土”。