歼-7家族史上,有两个转折性的型号,一个是歼-7II,一个是歼-7M。

歼-7II标志着成飞(132厂)终于把米格-21摸熟了,并且解决了后者的一些问题(比如航程短、弹射系统不可靠等),达到了好用的标准。所以该机产量有375架,是家族里生产数量最多的子型号。歼-7M则是家族里第一个借助欧美技术改装的型号,不仅性能大幅度提高,而且还大量的出口。另外,后续的歼-7MP、歼-7P等出口型号,基本都是基于歼-7M衍化的。歼-7家族六百多架的出口数量,都是靠歼-7M带动的。并且,相关技术后来还反哺国内自用型号。比如歼-7IIM,就是歼-7IIH整合歼-7M,搞出来的5挂点型号(之前的都是3个挂点)。

但是,说起歼-7M,其身世也是挺峰回路转的。早在1978年11月,航空工业部就组团前往西欧考察机载电子火控设备,以改造国内那一大票落后的歼击机。经过多家对比,航空工业部决定与英国的马可尼航电公司合作。1979年3月,中英开始合作谈判。参加这次谈判的,有三机部、四机部、空军等多个单位。注意这几个单位,后面要考的。谈判进行的不是很顺利。一来,当时国内最想引进的脉冲多普勒雷达(可以让飞机具备全天候作战能力),英国不大乐意给。二来,国内侧重于引进技术,不购买成品。但是英国的态度是,不买成品,不给技术。更关键的是,当时国内参与谈判的人员,对现代化航空电子技术的了解都太少了。据参加这次谈判的屠基达回忆,当时他是在前往北京的火车上才开始了解“平显”这类现代化航空技术的。

所以,跟英国谈判的时候,中方的人员都是晚上加班补课,白天再跟英国谈,晚上继续合计白天谈的东西。这么做,就是为了尽可能的在谈判中占据主动权,不能因为不懂技术被英国人牵着鼻子走。就这样,双方拉锯了10轮,历时16个月,于1980年6月谈妥并签订合同。合同是在英国签的,中方这边出席的有国防工办、总参装备部、132厂、三机部、四机部、中航技、空军等单位代表。再次注意一下这些单位,后面会考的。根据合同,中国将引进100套设备改造歼-7II,改后的型号称为歼-7IIA。这些设备包括雷达测距器、大气数据计算机、多频段通讯电台、平视显示器、照相枪、变流机,加上由英国的史密斯公司提供的无线电高度表一共7项。另外,英国还转让了这些设备的生产授权。歼-7IIA的改造工作由三机部承办,132厂负责飞机的研发和制造。

如果能顺利完成,歼-7IIA的性能会有极大提升。

不过,因为英国不同意出售多普勒脉冲雷达,歼-7IIA仍旧没有全天候作战能力。

为了推动这个项目,国内还成立了一个“歼-7改装联合办公室”,由总参、国防工办、空军、三机部、四机部派人参加。随后,2套设备先期运抵132厂,用于改装两架歼-7IIA做试验。就在一切都按部就班的进行时,1980年12月,“歼-7改装联合办公室”接到通知,项目要取消。理由很简单,没钱。因为国民经济调整,很多非重点项目都要搁置。空军这边,当时有歼-7III(这故事之前写过,文末有链接)和歼-7IIA两个项目,只能二选一。空军是怎么决策的外界不知道,决策的结果是保留歼-7III,取消歼-7IIA。从技术角度考虑,歼-7III的优势是全天候作战能力,这是空军当时急缺的。笔者在这里猜测,或许是这个原因,影响了空军的决策。至于有没有其他因素,那就仁者见仁了。但是有一点可以确定,歼-7IIA是已经跟国外签订了合同的项目,而歼-7III仅仅只是个自研的型号,且当时也还是刚启动。从型号调整的灵活性考虑,保留歼-7IIA是不是更合适点?

而且,歼-7IIA的很多新技术,尤其是那个屏显,国内可还是一片空白。如果就此放弃,实在是可惜。

相比而言,歼-7III的那点全天候作战能力和单脉冲雷达,就不是什么稀罕物了。

更重要的是,合同都已经签了,现在取消项目,那要怎么跟英国那边说?直接毁约?

于是,三机部联合132厂,立马起草了一个调整方案报上去,包括缩小引进数量、减缩引进生产线项目或暂时不引进生产线等。目的就是尽量压缩成本,保留项目。然而, 接下来发生的事,更让三机部和132厂无语。

这就真的是不讲道理了。

首先,跟英国的谈判,空军一开始就参与了,全程都知道歼-7IIA是怎样的技术状态。

如果撤销合同的理由是没有全天候作战能力,早干什么去了?

其次,如果毁约,产生赔偿费用,那也应该是更高一级的单位来决定赔偿的问题。

毕竟当时签合同是多家单位的事,空军只是参与方之一,有什么权力让三机部单独负责这个赔偿费用?

国家穷,没有钱支撑多个项目,这个是可以理解的。那大家坐下来,慢慢商量怎么善后嘛。怎么空军一上来就把自己撇的干干净净?都成了三机部的责任?

但是,胳膊拗不过大腿,无论如何不甘心,取消歼-7IIA是板上钉钉的事了。就在进退维谷之际,1981年3月,约旦找到门来要求购买80架歼-7,但是得安装西方的航电。中航和成飞(132厂)顺势就把歼-7IIA推荐给了约旦。经过几个月对歼-7IIA的考察,约旦对飞机很满意。于是,歼-7IIA转为对约旦出口型号,继续研发。出口型名称,就是歼-7M。1981年6月,与约旦的合同正式签订,采购80架歼-7M。因为约旦要的急,这80架飞机分两批交付。第一批20架是基于歼-7II简单改进而来的歼-7B,第二批60架才是大范围改装的歼-7M。话说因为约旦的催促,132厂当时在这20架歼-7B上做了一次很大胆的冒险。根据约旦的要求,歼-7B需要兼容法国的玛特拉R550红外格斗导弹。但是1982年10月,歼-7B在第一次空中实弹发射时,遇到了吞咽停车的事故(发动机把导弹的尾烟吸引去了)。好在空中重启成功,没有造成更大的损失。事后,问题也找到了,并且有改进办法。只不过,根据约旦的要求,年底就要交付这20架飞机。如果还要测试新的办法是否有效,那时间就来不及了。于是,132厂大胆的决定,把飞机改进之后,先交付给约旦,回头再补做试验。这个想法上报之后,得到了批准。就这样,20架改进了问题但是没做试验的歼-7B按时交付了约旦。所幸,这些飞机后来都没有出过问题。

重头戏是歼-7M。实际上,歼-7M这个项目是很脆弱的。前面说了,歼-7M是歼-7IIA的外贸版。随着后者被取消后,(“歼-7改装联合办公室”也解散了),原定的国内那些合作厂家,也都退出了合作。所以,现在的歼-7M,是132厂一家的事。歼-7M上的那些英国电子设备,132厂之前都没接触过。如何集成到飞机上,都得靠自己。而且约旦要的很急,没有给慢慢试验的时间。如果不能一次性成功,那项目没准就黄了。另外,歼-7M相比于歼-7IIA,改动更多。除了要兼容法国的玛特拉R550红外格斗导弹,还要在翼下增加一对副油箱挂点(全机挂点增加到5个)。这些事情堆在一起,工作量很大。但是,三机部和132厂别无选择,华山一条路。不然就只能撕毁跟英国的合同,承受巨大的损失。因为预订金已经付出、有关银行的信贷保险、手续费、保函费也已经付出,国内飞机改装等费用已经发出,这些都是无法收回的成本。1982年9月,先期改装的那2架歼-7IIA完成首飞,并投入到紧张的试飞工作。只有歼-7IIA的设计被证明没问题了,才能在它的基础上改歼-7M。1983年8月7日,空军试飞团第二大队副大队长孙天勤驾驶一架参加试验的歼-7I(协助测试歼-7IIA的航电),从大连三十里铺机场起飞叛逃到韩国。好在此时歼-7IIA已经是外贸型号,没有因为这次叛逃受到影响。

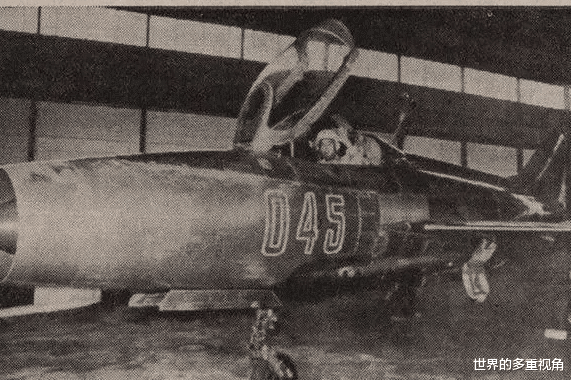

为了不影响进度,132厂也不是干等着歼-7IIA的进度。1983年8月30日,增加了1对翼下副油箱挂点,没装英国电子设备的歼-7M首飞成功。这架飞机用来验证新的挂点设计和全机结构,并且做空中投放副油箱的试验。并且,132厂在歼-7IIA还没完成全部电子设备试飞的情况下,就投产了10架份歼-7M的零件,以确保项目周期。1984年4月,全部试飞工作终于完成,第一架完全体歼-7M也生产出来。到1985年5月,全部60架歼-7M交付完毕。

差不多在同一时期,歼-7M也吸引了巴基斯坦空军的注意。经过3年多的试飞和考察,巴基斯坦空军也分2批引进了60架(做了部分改进),型号称为歼-7MP。然后1993年在歼-7MP的基础上,又改进一款歼-7P,卖了32架给巴基斯坦。孟加拉、伊朗、津巴布韦等国,都陆续进口了一部分歼-7M(根据各自需求做改装)。

132厂凭借歼-7M这个项目,挣的盆满钵盈。

1985年,歼-7M 获得国家科技进步一等奖,并于1988年获得国家质量金奖。

但是,谁能想到这项目一开始就差点死掉呢?现在回过头来看,当初打算取消跟英国合同的决定,怎么想都觉得不可思议。如果真的是看重歼-7III的全天候作战能力,为什么当时不选择把该机的部分子系统(比如那个单脉冲雷达)整合到歼-7IIA身上呢?这样一来,歼-7IIA也能具备全天候作战能力,而且性能高出歼-7III一截(这胖乎乎的身躯,真没啥特点)。

最重要的,还是合同的问题。

这种事关国家信誉的合同,真的是想厮就厮?

好在132厂给力(也要感谢约旦的订单很及时),挽救了这个项目。否则价值几亿的合同说撕毁就撕毁,真要在国际上露个大脸了。

132厂原来就是成飞集团

八十年代正是美苏争霸最剧烈时期,而当时中苏关系也不好,美国急于拉拢这时期欧美也转让不少技术给中国,到毛子一解体马上从合作伙伴变成了敌对关系,所以国与国之间只有永恒的利益没有永远的朋友

小骗发的都是歼六和歼七图片,但有一点,他们都前端进气,小骗可能没见过歼七是流线尖头的(顺下的,不是小骗最后一图)。