【前言】

在1779年那会儿,乾隆皇帝下了个让人惊掉下巴的命令:把四川一个才9岁的小男孩给处死。老话说:“君要臣死,臣不得不死。”在封建皇权至上的年代,皇帝一声令下,那就是铁板钉钉的事儿。

老话说,“虎毒不食子”,可为啥乾隆皇帝会对一个无辜的小孩子痛下杀手呢?这道旨意,咋看之下都冷酷得很,大家都觉得难以理解。但奇怪的是,四川当地的老百姓却一个劲儿地夸赞乾隆这决定做得英明。

一个年纪轻轻的小孩,到底干了啥十恶不赦的事儿?为啥老百姓对皇帝的这个决定,都打心眼里服气呢?这背后莫不是藏着啥天大的秘密?正所谓“事出反常必有妖”,这里面的门道可深了去了。

【一、豆荚引发的悲剧:一场童年嬉戏的致命转折】

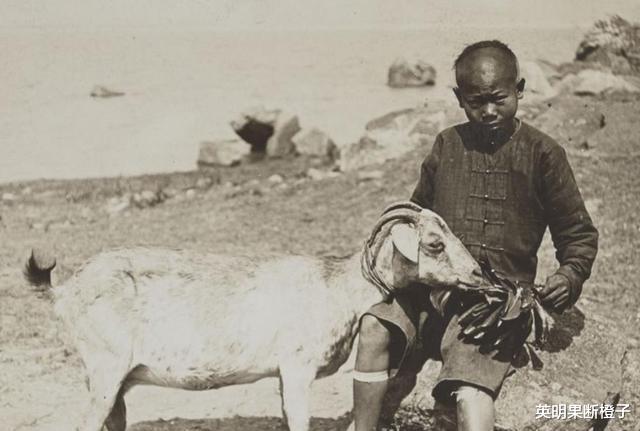

俗话说,天有不测风云。乾隆四十四年春天,在四川绵阳盐亭县的山坡那儿,本来就是普普通通的小孩玩耍,最后却成了一场悲剧。刘縻子、李子相和李润,这仨才九岁的小娃娃,跟平常一样,在那绿油油的草坪上放着羊呢。

谁能料到,就这么一把绿油油的豆荚,居然成了引爆“火药桶”的导火索。正所谓“蝴蝶效应”,看似不起眼的小事,也可能引发大波澜。这个普普通通的春日,注定要在历史上画下重重一笔,成为大伙探讨未成年人犯罪问题的典型例子。

俗话说,“人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌”。那是个大太阳天的下午,李子相跟他妹妹李润,从自家地里摘了新鲜豆荚拿过来。接着,他俩拢起一小堆火,就开始烤豆荚。没一会儿,那香味就飘出去老远,正守着羊群的刘縻子,一下子就被馋得不行。

一开始啊,李润这人挺好心,给了刘縻子一颗豆子。哪知道呢,这一下就像“点了把火”,勾得刘縻子心里那欲望啊,变得更强烈了。本来嘛,在小孩子的世界里,像李润这样大大方方分享东西,应该是能拉近彼此关系,成为友谊的桥梁。结果呢,却出人意料,成了俩人闹矛盾的导火索。这可真是“好心办坏事”啊。

俗话说,“祸起萧墙”,在这样平常的一天里,刘縻子找李子相,想多要点豆子,可李子相没答应。就这么个看似不起眼的拒绝,却成了一场悲剧的开头。为啥呢?刘縻子这人,脾气犟,自尊心还特别强,压根儿接受不了被人这么拒绝,觉得面上无光。

老话说,“人急了啥事儿都干得出来”。小刘縻子那小小心灵,一下子就被气和羞辱填满了,紧接着就像脱缰的野马,彻底失控,动起手来。这时候啊,他心里头童年的单纯美好和眼前这残酷的现实“哐当”一下撞到一块儿,最后弄出了一场没法回头的惨事儿。

【二、血腥殴打:一个孩子的生命戛然而止】

俗话说,“怒从心头起,恶向胆边生”。当时刘縻子气得那叫一个火冒三丈,就跟决堤的洪水似的。只见他猛地朝着李子相冲过去,一把死死抓住李子相的衣领,然后使出全身劲儿,对着李子相胸口狠狠就是一拳。这一拳又快又猛,打得李子相差点没背过气去。

就这时候,童年那股子纯真无邪一下子全没了,冒出来的净是实打实的暴力。周围其他孩子都惊得下巴快掉地上了,压根儿不敢相信自己眼睛看到的事儿。老话说,“现实如刀,能切碎幻想”,这场景可不就是嘛。

然而刘縻子根本没打算罢手。就好像被邪祟缠上了,他对着李子相又打又踹,每一下都特别狠。李子相倒是拼了命反抗,可到底还是扛不住刘縻子那股子疯劲儿,被打得招架不住。正所谓“双拳难敌四手”,在刘縻子疯狂的攻击下,李子相处于明显劣势。

当时场面那叫一个乱套,李子相没注意,一脚踩在个尖石子上,“噗通”一下就重重摔地上了,后腰好巧不巧,正好磕在一块凸出来的岩石上。这一跤摔的,就像那句老话说的“一石激起千层浪”,原本就不太平的局面,这下更是引发了更多的暴力冲突,大伙心里的仇恨也像开了闸的洪水,一下子全涌出来了。

“打人不打脸,骂人不揭短”,可这刘縻子压根不顾这些。当时,李子相已经被打得疼得快昏过去了,可刘縻子还不罢休。他一个劲儿地朝着李子相的肚子和脑袋狠揍,后来竟直接捡起旁边的石头,像发了疯似的朝着李子相砸过去。

眨眼间,鲜血就把草地给染红了。李润在旁边又惊又怕,扯着嗓子大哭大喊,可根本没办法拦住这悲剧上演。这场景啊,就跟一幅特别残忍的油画似的,那些亲眼看见的人,脑子里都深深印下了这画面,就像老话说的“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,成了他们怎么也甩不掉的噩梦。

俗话说,“一失足成千古恨”,当时的场景混乱又惨烈。妹妹在一旁不停地哀嚎,就在这哭声里,李子相永远地闭上了眼睛。刘縻子这才住手,大口大口喘着粗气,眼神发直地盯着地上没了气息的李子相。

当时啊,四周围了好些村民,他们都瞧见了这事儿。还有人瞅见了为啥起争执,嘿,你猜怎么着?就为了那么几颗豆子!真是“芝麻大点儿事,也能起风波”。

嘿,这现实可太残酷啦,一下子把大家都惊到了,还让人忍不住自我反省。大家都琢磨开了:到底是啥样的社会环境,才搞出这么个冷血的家伙呢?俗话说,“事出反常必有妖”,这里面肯定有啥深层次原因。

【三、案件升级:从地方衙门到天子脚下】

俗话说,好事不出门,坏事传千里。这事儿啊,很快就传开了。李子相他爹那叫一个伤心欲绝,马上就跑到县衙去告状,非要让衙门狠狠惩治那个凶手。证据确凿,再加上目击证人李润出来作证,刘縻子根本没法抵赖,只好老老实实承认自己犯的罪了。

俗话说,好事不出门,坏事传千里。这案子一下子就在当地炸开了锅,成了大伙热议的焦点。有的人打心底可怜受害者一家,也有人忍不住吐槽刘縻子家的教育,觉得肯定有问题。

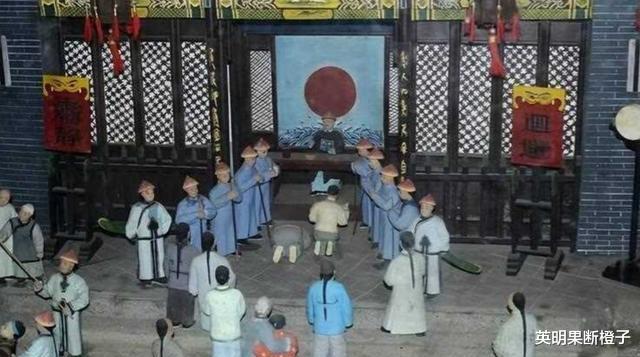

在那个时候,县衙门的官员们碰上了这么一桩特别的案子,可真是犯了难。平常遇到这类事,按老规矩,他们一开始觉得刘縻子得担责,还得赔给李家办丧事的钱。但问题是,刘縻子才九岁,还不到十岁呢,俗话说“阎王不叫小鬼担大责”,这案子就只能往更高一级的衙门报,让上面重新审理。

嘿,这个决定一出来,可就像炸了锅一样,引发了好多讨论。俗话说“公说公有理,婆说婆有理”,有的人觉得就得往重了罚,好让别人不敢再犯;但也有人觉得呢,得看看犯罪的人多大岁数,多少得给点宽容。

就这么着,这案子一路就报到四川总督府那儿去了。当时官场风气严谨,所谓“王子犯法,与庶民同罪”,事事都得依法而行。总督文绶把这案情仔仔细细地看了一遍后,觉得之前的判决没啥问题。可有的官员不这么想,他们搬出《大清律例》里对十岁以下犯罪的特别规定,说这案子得递给皇上,让皇上亲自定夺才行。

刑部的官员们凑一块儿商议后觉得,得按照雍正那时候的案例,对刘縻子从轻发落。他们提议把原来判的改一改,改成啥呢,改成……,改完之后再向皇上奏明。所谓“法不外乎人情”,这么做也算是合情合理。

刑部官员们对未成年人犯罪有这样的看法,就像老话说的“浪子回头金不换”,他们觉得惩罚和教育得两头兼顾,找个平衡,给那些年轻的犯错孩子一个重新做人的机会,这个建议就体现了他们的这种想法。

【四、乾隆震怒:一个出人意料的裁决】

俗话说,“天有不测风云”。这份判决书,那可是一层一层往上递,还修改了好多回,好不容易才到乾隆皇帝跟前。谁能料到,这一下就像捅了马蜂窝,惹出大事儿了。乾隆皇帝认认真真把案子的卷宗看了一遍,脸色是越来越难看。

等他把最后一页奏折看完,“啪”地一下就把奏折狠狠摔在了地上,那怒火简直都要从脸上冒出来了。要知道,乾隆平时可不是这么容易动怒的,他这次的反应,可把在场的人都惊到了。为啥呢?这事儿可不简单,看似只是个普通的司法判决,实则关系到国家法律体系和社会道德的根基,正所谓“牵一发而动全身”啊。

乾隆觉着吧,刘縻子虽说年纪不大,可他干那事儿已经算是故意杀人了。老话说得好,“勿以恶小而为之”,乾隆就寻思着,要是对这凶残的行为不严加惩处,那以后不得冒出更多坏事儿来嘛。

乾隆那可是铁了心觉得,不管年纪大小,法律的威慑力都得一样,特别是像这种性质恶劣的案子。俗话说“王子犯法,与庶民同罪”,从这能看出乾隆对法律要求严格,心里也特别看重社会秩序。

嘿,当时那情况呢,都说“皇恩浩荡”,可乾隆却做出个谁都没想到的决定。只见他大笔一挥,直接批示:“绞杀!”就这俩字,写得那叫一个刚劲有力。这一下,不光打破了向来对未成年犯罪从轻发落的老规矩,还把刘縻子的命运给彻底扭转了。

当时,这一决策那可是掀起了轩然大波。有人对乾隆的强硬态度拍手称快,觉得这样能有力地打压未成年人犯罪,正所谓“严师出高徒,严法止恶行”。但也有人心里犯嘀咕,担心这么一来,司法会不会变得太苛刻了。

俗话说,“善恶到头终有报”。乾隆的裁定很快就传到了四川,这消息在当地可炸开了锅。好多老百姓一听,都高兴得直拍手,觉得乾隆那是火眼金睛,把事儿看得透透的,维护了法律的威严。大家还大声喊着,说这判决可太厉害了,不管是谁,年纪大小,那些想犯罪的人都得被吓得不敢动。

不过呢,也有人对这判决不太放心。俗话说“人非圣贤,孰能无过”,这些人顾虑这么重罚,会不会没把未成年人的特点当回事,反而让他们想改好都难了。

【五、案件余波:两个家庭的悲剧】

这起案子啊,简直太惨了!一个朝气蓬勃的年轻人没了,两条鲜活的生命消逝,就像常说的“一失足成千古恨”,两个家庭也因此遭受了根本没法弥补的伤痛,日子从此都被阴霾笼罩。

这案子闹得可大了,影响早就不局限于个人跟家庭了。整个社区都在热议,甚至更广的地方都在说这事。真应了那句“牵一发而动全身”,它还让大家开始认真琢磨教育、法律还有社会责任这些事儿了。

老李家就这么一个宝贝儿子,没了他,这家里的香火算是彻底断了。李子相的爹妈那叫一个伤心欲绝,好几次都想不开要寻短见。虽说事后得了些赔偿,可俗话说“千金难买心头好”,孩子没了,给啥都没法抹平这心里的伤痛啊。

常言说得好,“富不过三代”,李家就应了这话。他家田产都没人管,日子过得是一天不如一天。想当初,那可是风光无限的望族,如今却成了街坊邻居可怜的主儿。这李家的变故,就像一场暴风雨,不仅把自个儿家的命运给彻底改变了,整个社区的人知道后,心里头也都充满了悲伤,感觉无力回天。

常言说得好,“福无双至,祸不单行”,刘家这边也遭遇了大麻烦。刘縻子被处决以后,刘家的老太太那叫一个悲痛欲绝,心里头一个劲儿地埋怨自己,觉得没把孙儿教导好。这事儿一出,刘家的名声那是一落千丈,当地人见了他们家,都像见了瘟神似的,躲得远远的。

还有更过分的呢,有人开始传瞎话,说刘縻子打小就爱动粗,这次闹出人命不是碰巧。这些乱七八糟的传言,可把刘家折腾得够呛,也让大伙开始念叨起家庭教育有多重要了,毕竟“三岁看大,七岁看老”嘛。

老话说,福无双至,祸不单行。这事儿过了没几年,刘家大儿子生了个儿子,可孩子是个哑巴。这下,有些人就开始嚼舌根了,说这是刘家之前犯了大罪遭的报应。想当初,刘家那可是备受敬重,如今倒好,成了街坊邻里茶余饭后的笑话。

老话说,“一人做事一人当”,可现实里呢,长期存在的社会歧视和压力,把老刘家的日子搅得鸡飞狗跳。这也让大伙忍不住琢磨:咱们该咋对待犯罪者的家人呀?他们是不是也得担点啥责任呢?

俗话说:“冤家宜解不宜结。”可这两个家族,原本相处得和和美美,不知为啥,一下子就结下了死仇,怎么都化解不了。从那以后,不管是大人还是小孩,两家人一照面,就像斗鸡似的,眼睛瞪得老大,充满恨意。这仇啊,就这么一代传一代,成了当地一道一直好不了的伤疤。

老话说,冤家宜解不宜结。可这俩家族之间长期结仇,不光是他们自个儿受影响,整个社区都被拖累得够呛。这就让人不禁琢磨:除了法律,还得有啥法子,能化解这种藏得深的社会矛盾呢?

【结语】

咱们都知道,乾隆那时候,有起少年杀人的案子。俗话说,王子犯法与庶民同罪,乾隆处理这案子的时候,那可是一点都不含糊,把法律执行得严严实实的。从这事儿也能看出,咱古代中国对于未成年人犯罪,是啥样的态度。

俗话说,“子不教,父之过;教不严,师之惰。”这个案例一出,可就把大家的目光引到未成年人犯罪咋处理这个事儿上了。大家都在琢磨:就因为年纪小,是不是就得从轻发落呢?还有,咋把惩罚和教育这俩事儿平衡好呢?

老话说,“没有规矩,不成方圆”,在咱们现在这个社会啊,这些问题还是很实在,有现实意义的。乾隆当时下的判决那可够狠的,不过呢,这也明明白白地告诉了大伙一个理儿:不管是谁,在法律跟前都一样,犯了罪就得担责任,岁数大小都不顶事儿。