*仅供医学专业人士阅读参考

痴呆症的疾病负担逐年增加,世界卫生组织(WHO)将痴呆症列入了最重要的健康挑战之一,国家卫健委等15个部门近期联合印发《应对老年期痴呆国家行动计划(2024—2030年)》,均将痴呆的准确诊断作为重点领域加以关注。

阿尔茨海默病(AD)占全部痴呆症的60-70%,在痴呆专科门诊,AD的误诊率约为20-35%,而在无痴呆专科医师的初级诊所中,误诊率可高达50%以上。提高痴呆诊断准确性是当前急需解决的重要临床问题。

痴呆的准确诊断需要依靠生物标志物。目前基于分子影像(PET)和脑脊液生物标志物检测的AD诊断准确性高,已被FDA批准用于AD的临床诊断。但PET检查昂贵、设备可及性低,脑脊液监测需侵入性操作,难以推广和普及。血液标志物检测具有微创、成本低、可重复取样等优势,是AD筛查和诊断的理想途径[1]。

针对这一问题,陆军军医大学陆军特色医学中心(大坪医院)、深圳湾实验室、首都医科大学宣武医院、复旦大学华山医院和四川大学华西医院等团队合作开展“衰老与神经退行性疾病标志物转化研究(TBRAIN)”,近日在Alzheimer's & Dementia杂志上发表最新成果[2],发现在中国临床和社区人群中,血浆p-tau217/Aβ42在AD诊断上具有较高的准确性。

本研究所有受试者均进行Aβ PET检查,部分受试者接受tau PET检查,以明确脑内Aβ和tau沉积状态。采用Lumipulse G平台检测受试者血浆中AD核心标志物,并探讨其对AD的诊断性能。

在AD的临床诊断方面,该研究从重庆衰老与痴呆研究队列(CADS)[3]中纳入391例有认知损害症状的患者(其中AD所致认知障碍者占比45%),血液p-tau217判断脑内是否存在Aβ沉积的AUC值为0.960,p-tau217/Aβ42将AUC提高到0.966(p<0.05)。p-tau181和p-tau181/Aβ42的AUC略低于p-tau217/Aβ42,但不具有统计学显著性。

在判断脑内tau病理状态方面,血液p-tau217和p-tau21/Aβ42的AUC分别为0.972和0.974(图1)。

在AD的社区筛查方面,该研究从大湾区老年脑健康计划队列(GHABS)[4]纳入121名社区老年人。血液p-tau217在判断脑内Aβ沉积状态上的AUC=0.940,p-tau217/Aβ42将AUC提高到0.963(p<0.05)。二者判断脑内tau病理状态的AUC分别为0.935和0.947(图1)。

图1. 血液标志物在临床队列(CADS)和社区队列(GHABS)中的诊断性能

该研究对血液和脑脊液标志物的诊断性能进行了头对头比较(图2)。脑脊液标志物检测采用Lumipulse G的脑脊液Aβ42/40(该检测被FDA批准用于AD临床诊断)。

在同时具有脑脊液、血液和Aβ PET检查的临床队列亚组人群(n=144)中,脑脊液Aβ42/40判断脑内Aβ沉积状态的AUC=0.964,p-tau181/Aβ42的AUC=0.986;血浆p-tau217和p-tau217/Aβ42也完全不落下风,判断Aβ沉积状态的AUC分别达0.975和0.978。在判断脑内tau病理状态方面,血液p-tau217和p-tau217/Aβ的准确性同样达到与脑脊液核心标志物等效水平。

图2. 血浆(PLA)和脑脊液(CSF)核心生物标志物诊断能力的头对头比较

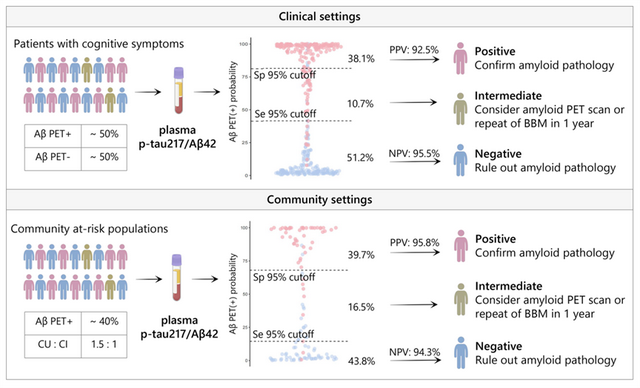

为了进一步提升血液生物标志物的诊断准确性,研究人员使用“双阈值法”,将血液诊断结果分为三类:明确阴性、明确阳性和可疑,可疑者后续需进行进一步的确证检测,例如重复血检或者PET检查。

基于血液p-tau217/Aβ42对脑内Aβ病理的检测结果,在临床队列中,每100人中,约38人可明确阳性(准确率92.5%)、51人明确阴性而可排除AD(准确率95.5%),仅有11人结果可疑;在社区队列中,每100人中,约有40人明确阳性(准确率95.8%)、44人明确阴性(准确率94.3%),约有16人结果可疑(图3)。

图3. 血液p-tau217/Aβ42在AD临床诊断和社区筛查中的诊断性能(PPV,阳性预测值,表示血液诊断“明确阳性”结果的准确率;NPV,阴性预测值,表示血液诊断“明确阴性”结果的准确率)

综上,血液p-tau217/Aβ42检测是一种表现良好的AD临床诊断和社区筛查工具,可极大减少对PET和脑脊液检测的依赖,从而提高AD诊断的可及性并减轻经济负担。TBRAIN研究未来将在前瞻性和独立队列中进一步确定最佳诊断阈值,以推动血液标志物走入临床应用和社区筛查。

参考文献:

1. Wang, J., Chen, M., Masters, C. L. & Wang, Y. Translating blood biomarkers into clinical practice for Alzheimer’s disease: Challenges and perspectives. Alzheimers Dement. 19, 4226–4236 (2023).

2. Wang, J. et al. Diagnostic accuracy of plasma p‐tau217/Aβ42 for Alzheimer’s disease in clinical and community cohorts.

3. Fan, D.-Y. et al. Establishment of combined diagnostic models of Alzheimer’s disease in a Chinese cohort: the Chongqing Ageing & Dementia Study (CADS). Transl. Psychiatry 12, 252 (2022).

4. Liu, Z. et al. Pathophysiology characterization of Alzheimer’s disease in South China’s aging population: for the Greater-Bay-Area Healthy Aging Brain Study (GHABS). Alzheimers Res. Ther. 16, 84 (2024).

本文作者丨应雨妍