1962年的中印边境战争,是新中国成立后的一次重要军事冲突,也是印度独立后的一场惨痛教训。这场战争不仅改变了中印两国的关系,还让印度国内的政治和军事格局暴露出一堆问题。尤其是在开战前夕,印度军队内部的矛盾和混乱,简直可以用“窝里斗”来形容。

主角是印度陆军参谋长提姆雅上将和陆军副参谋长考尔中将,这俩人因为对战争的态度和准备的分歧,差点没把会议桌掀了。提姆雅看不惯考尔的盲目乐观,直接甩脸子,骂他除了会拍马屁和靠关系,啥真本事都没有。这事儿后来传得沸沸扬扬,也成了战争失利的一个缩影。

这场内部冲突不是啥小打小闹,而是牵扯到印度军方的核心问题:战略分歧、指挥混乱、政治干预。结果呢,提姆雅一气之下撂挑子不干了,考尔接手指挥,结果带着印度军队一头栽进了失败的深渊。这篇文章就来好好扒一扒这事儿的前因后果,看看印度军队内部到底是怎么乱成一锅粥的,又是怎么影响了那场战争。

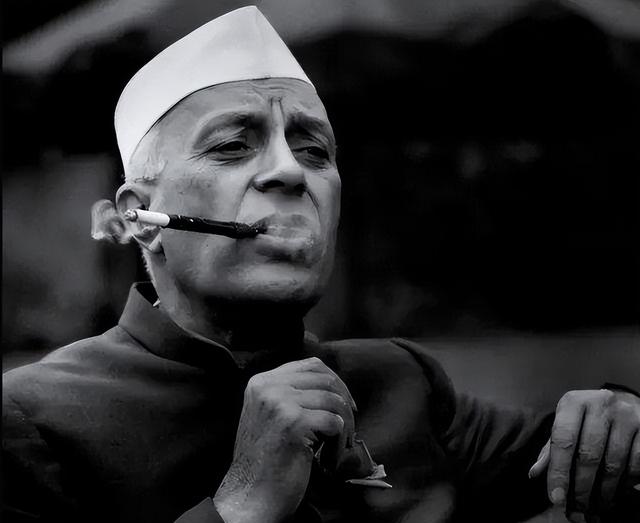

要讲这场争吵,得先从1962年中印边境的局势说起。那几年,中印关系已经紧绷得像根随时要断的弦。起因是边界划线问题,双方在麦克马洪线和阿克赛钦地区各执一词,谁也不服谁。中国这边觉得印度占了便宜,印度那边觉得自己是正义的化身。尤其是尼赫鲁总理,推了个“前进政策”,就是在争议地区建哨所、派军队,摆出一副“你敢动我试试”的架势。这政策听着挺硬气,可实际上等于在火药桶旁边玩火。

到1962年初,边境小冲突已经时有发生。中国这边警告了好几次,说别挑衅,不然后果自负。印度呢,压根没当回事,觉得中国不会真动手。尼赫鲁甚至公开喊话,说要“把中国人赶出去”。这时候,印度军队内部却不是铁板一块。提姆雅上将觉得这仗没法打,军队没准备好;可国防部长梅农(V. K. Krishna Menon)和考尔中将却一个劲儿鼓吹强硬路线,觉得打一仗没啥大不了。这分歧可不是啥小事儿,直接决定了后来的走向。

主角登场:提姆雅和考尔的恩怨

提姆雅上将不是一般人。这家伙是个硬核老兵,二战时在缅甸战场上指挥过作战,见过大场面,对打仗的门道心里有数。他1957年当上印度陆军参谋长,是个实打实的军事专家。提姆雅不是那种光会耍嘴皮子的将领,他对军队的情况了如指掌,知道印度军队啥底子。

1962年那会儿,他一眼就看出问题:军队装备老旧,士兵训练不够,后勤更是拉胯。尤其是在东北边境(NEFA,现称阿鲁纳恰尔邦)和拉达克地区,高海拔、严寒、地形复杂,印度军队压根没适应这种环境的能力。他多次跟政府说,咱们得悠着点,别跟中国硬碰硬,最好通过外交解决问题。可惜,他的意见没人听。

提姆雅还有个特点,就是不怕得罪人。他早就看不惯国防部长梅农那套瞎指挥的作风。梅农是个政客出身,喜欢插手军队的事儿,提拔自己人,搞得军队内部乌烟瘴气。提姆雅跟梅农的矛盾不是一天两天了,到了1962年,简直是水火不容。

再说考尔中将,这家伙跟提姆雅完全不是一个路子。考尔没啥实战经验,二战时他在后勤部门混过,后来靠着跟尼赫鲁的亲密关系爬上高位。他是尼赫鲁的远房亲戚,又会说话,深得总理信任。到1962年,他已经是陆军副参谋长,手握实权。

考尔这人最大的特点就是自信,简直自信到离谱。他觉得中国军队没啥了不起,印度随便打打就能赢。这种乐观不是建立在事实基础上,而是纯粹的政治表态。他跟梅农一样,支持“前进政策”,认为只要摆出强硬姿态,中国就会退缩。考尔还喜欢在高层面前吹牛,说自己能搞定一切,军队没问题,随时能开干。

提姆雅看不上考尔不是没理由的。在他眼里,考尔就是个靠关系上位的家伙,没真本事,光会拍马屁。这俩人的矛盾早就埋下了种子,到1962年10月那次会议上,终于彻底炸了。

导火索:军队准备的真相

1962年10月初,中印边境的局势已经到了临界点。中国军队开始在边境集结,印度这边也加紧部署。可军队的实际情况咋样呢?用一句大白话形容:烂得没法看。

首先是装备。印度军队那时候用的还是二战时期的破枪,步兵连像样的机枪都缺,更别提对付高原作战的重型武器了。空军和装甲力量几乎派不上用场,因为地形限制太大。其次是后勤。东北边境的补给线拉得老长,道路稀烂,运输全靠骡子和人力,连基本的粮食和弹药都送不到前线。再加上士兵训练不足,很多新兵连枪都没摸过几次,咋跟人家打?

提姆雅把这些问题看得清清楚楚。他在内部报告里警告说,如果现在开战,印度军队根本撑不住。可梅农和考尔不信这套。他们觉得提姆雅是杞人忧天,硬说军队没问题,能打赢。考尔甚至还拍胸脯保证,说自己能亲自带兵把中国赶出去。这种话听着挺振奋,可实际上就是空头支票。

摊牌:那场火药味十足的会议

到了1962年10月初,印度政府高层坐不住了,赶紧开会商量对策。这次会议成了提姆雅和考尔的正面交锋,也是整个事件的转折点。

提姆雅上来就开门见山,说军队没准备好,现在打就是送死。他列了一堆数据:装备缺口有多少,后勤能撑几天,前线士兵的状态咋样。他强调,中国军队在人数和装备上都占优势,地形又对他们有利,印度要是硬上,后果不堪设想。他的建议很简单:先稳住阵脚,争取时间整顿军队,通过外交拖一拖。

考尔一听就不乐意了。他觉得提姆雅这话是在动摇军心,等于否定他和梅农的政策。他站起来反驳,说提姆雅太保守,错过了教训中国的机会。他还拿“前进政策”当挡箭牌,说政府已经定了调子,军队必须执行,不能退缩。

俩人你一言我一语,火气越来越大。提姆雅终于忍不住了,直接甩出一句狠话,说考尔除了会拍马屁和靠脸吃饭,啥真本事都没有。这话虽然糙,可意思很明白:他觉得考尔就是个空架子,根本不懂打仗。考尔也不是吃素的,反过来骂提姆雅胆小怕事,辜负了国家的信任。

这场争吵最后没啥结果。提姆雅一气之下递了辞职信,说自己干不下去了。尼赫鲁虽然挽留了一下,但没啥诚意,最后还是接受了。考尔顺势接过指挥权,成了战争的总负责人。

战争来了:提姆雅的预言成真

1962年10月20日,中国军队动手了。战争一开始,印度军队就暴露出一堆问题。东北边境的部队被打得屁滚尿流,拉达克那边也好不到哪去。士兵没吃的没喝的,弹药不够用,指挥官还乱成一团。不到一个月,印度就丢了大片土地,最后只能灰溜溜求和。

这场仗打得有多惨?光东北边境就死了上千人,失踪和被俘的更多。印度军队的防线全线崩溃,连个像样的反击都没组织起来。考尔亲自上阵指挥,结果没几天就病倒了,跑回后方养病去了。他的“豪言壮语”成了笑话,军队的失败也让他背了一堆骂名。

提姆雅虽然辞职了,但他的判断被事实证明是对的。可惜,他的声音在关键时刻没人听,印度硬是吃了这个大亏。

这场争吵和战争失利,给印度留下了啥?一堆教训和后遗症。

首先是军队。内部的分裂直接影响了战斗力。提姆雅走了,考尔上位,可他压根管不住局面。军队上下不齐心,前线指挥一塌糊涂,失败几乎是必然的。这事儿也暴露了印度军队被政治干预的毛病,职业军人说话不管用,政客的亲信反倒能呼风唤雨。

其次是政府。战争输了,尼赫鲁的威信大跌,梅农直接被撤职。国内老百姓对政府的信任也崩了,觉得领导瞎指挥,把国家往火坑里推。经济上更是雪上加霜,军费开支暴涨,发展计划全被打乱。

最后是国家安全。中印边境的格局变了,印度丢了面子,也丢了主动权。这场仗让印度意识到,自己跟中国的差距不是一点半点,后来的几十年里,都得小心翼翼地看着北方。

提姆雅和考尔的这场争吵,不是啥个人恩怨,而是印度那时候军事和政治问题的一个缩影。提姆雅代表的是务实派,想脚踏实地解决问题;考尔和梅农则是政客派,光想着面子和口号,结果把军队和国家坑了。

这事儿告诉咱们啥?第一,军队不能被政客瞎搞,专业的事儿得交给专业的人。第二,战略不能光靠意气用事,得看清自己的斤两。第三,内部不团结,外面再强的敌人都不用怕,直接就自己把自己玩完了。

中印边境战争过去60多年了,现在回头看,还是得说,和平比啥都值钱。中印两国都是大国,邻居之间有点磕磕碰碰难免,但真要打起来,吃亏的还是自己。提姆雅的思路其实没错,外交有时候比拳头管用。可惜,当时没人听他的,印度硬是交了一笔昂贵的学费。

那个王牌旅长也很讨厌梅农和考尔,真正的职业军人都瞧不起考尔