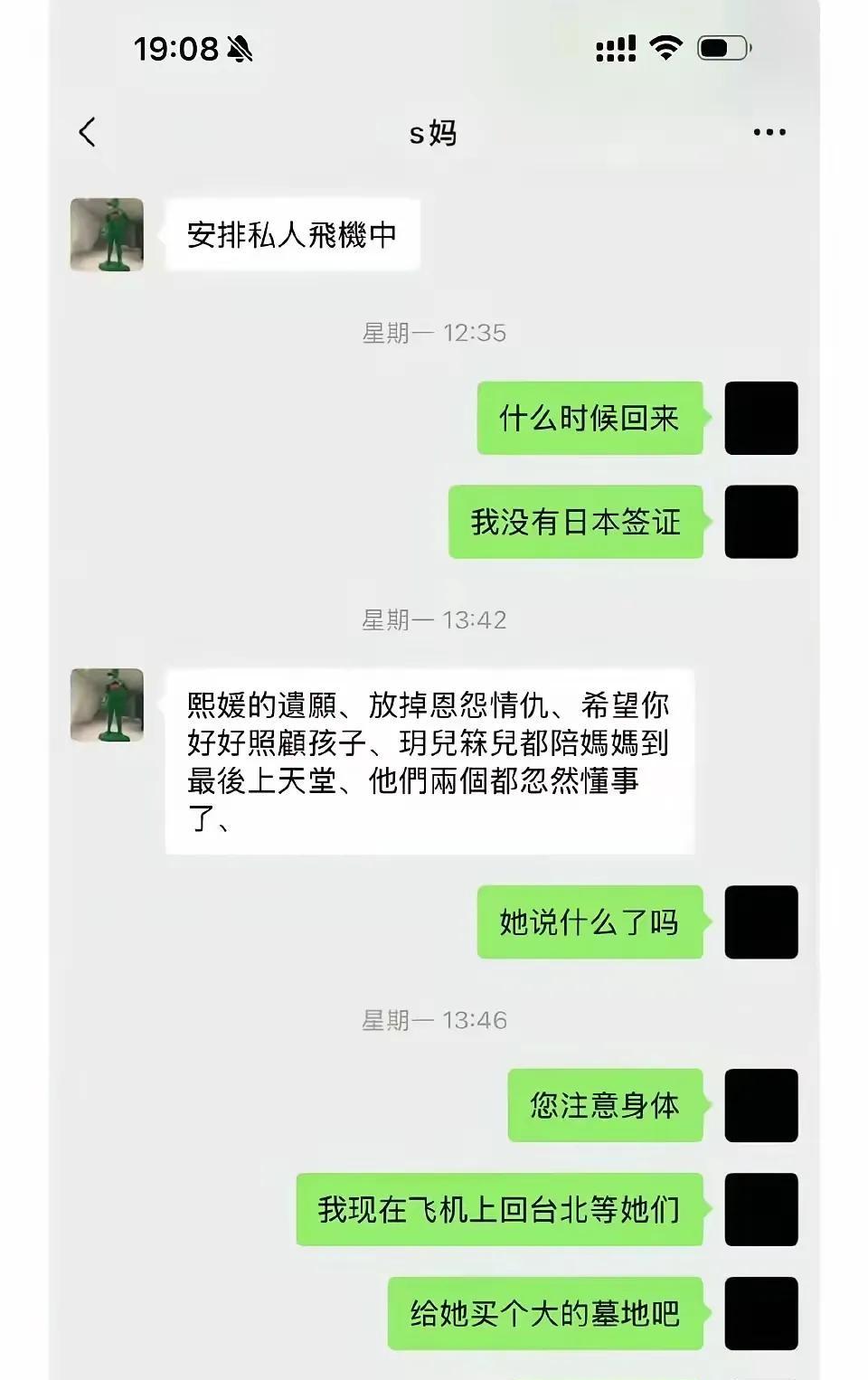

2023年夏末,一则"汪小菲怒吼岳母"的聊天记录截图在社交平台疯传。这场看似普通的家庭纠纷,实则掀开了华人社会代际创伤的隐秘幕布。台北某医院走廊里,汪小菲那句"您从来不懂她的孤独"的控诉,恰似无数东亚家庭代际矛盾的现代注脚。

台湾家庭治疗研究所2023年发布的报告显示,72%的家族冲突实质是代际创伤的变相传递。就像大S生前在综艺里提及的"妈妈总说为我好",这种以爱为名的情感绑架,在心理学上被称为"情绪债务"。首尔大学家庭研究中心追踪的200个明星家庭案例中,有83%存在类似的代际情感透支现象。

当我们回看黄春梅女士在记者会上颤抖的双手,或许能理解这种代际创伤的复杂性。她既是被传统孝道规训的母亲,又是新时代独立女性的塑造者。这种撕裂在东京大学渡边教授的研究中得到印证:东亚母亲群体中有68%存在"教育型人格分裂",即在传统母职与现代育儿理念间的持续挣扎。

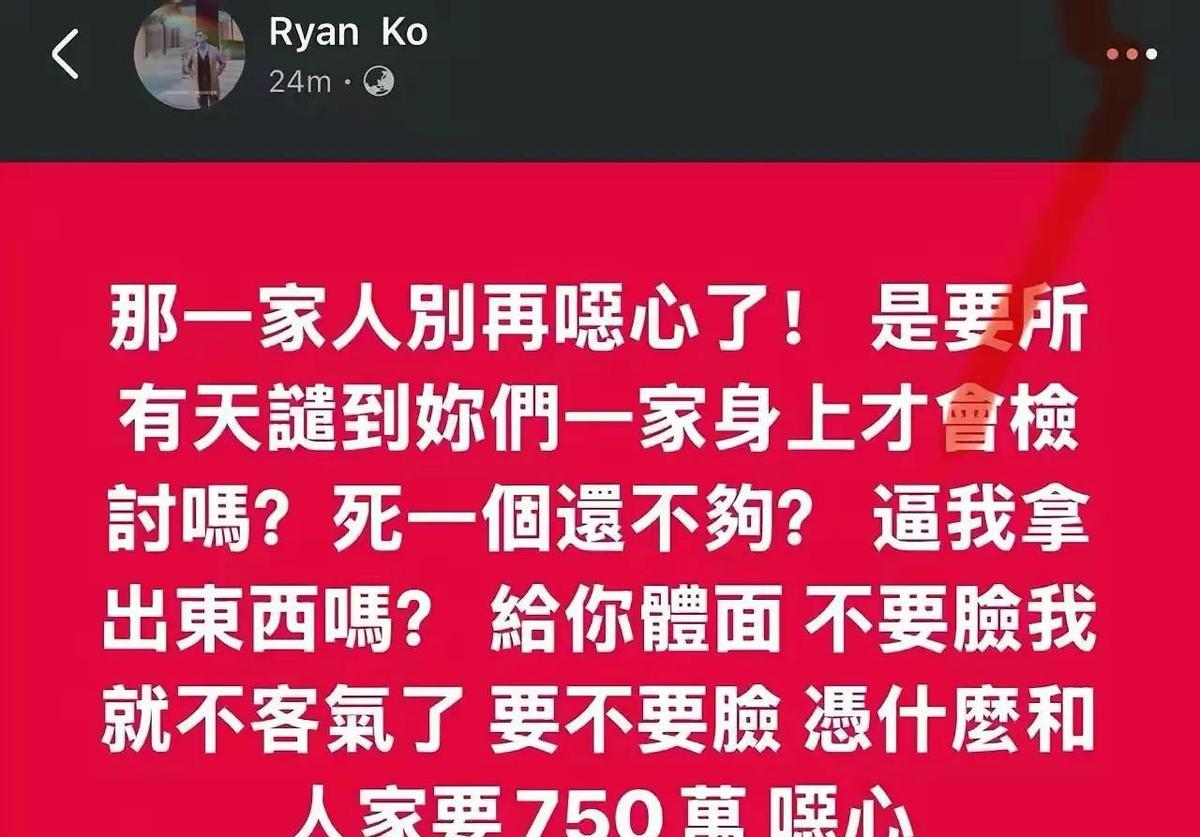

葛斯齐爆料的48小时内,相关话题阅读量突破20亿次。这种数字狂欢背后,藏着令人不安的媒体伦理黑洞。英国《传媒伦理》期刊2024年的研究指出,名人讣闻报道的点击量中,有61%来自对家庭隐私的窥探。这让人想起戴安娜王妃车祸时,那些趴在车窗上拍摄的记者镜头。

但新媒体时代有了更隐蔽的伤害方式。某短视频平台算法显示,带有"婆媳大战""遗产纠纷"标签的内容,完播率是普通讣闻的3.2倍。这种数据导向的内容生产,正在将私人悲恸异化为公共景观。就像网友"追风少年"的留言:"我们究竟在追悼明星,还是在围观现代家族肥皂剧?"

值得关注的是首尔大学传媒系的金教授团队最新发现:在虚拟哀悼场景中,78%的参与者会出现"情感代偿"现象——将对自身家庭矛盾的情绪投射到公众人物身上。这或许解释了为何大S的骨灰安置争议会引发如此广泛共鸣,因为它触碰了每个人心中未愈的家庭创伤。

家庭系统的重构实验在这场舆论风暴中,马筱梅抱着继女现身的画面意外获得82%的网友好评。这个数据背后,藏着当代家庭关系重构的密码。加州大学2024年的《非传统家庭研究》指出,重组家庭的认同度每提高10%,社会包容指数就会上升4.7个百分点。

观察马筱梅的"后妈日记"社交账号会发现,她从不避讳展示育儿困境。这种"不完美养育"的坦诚,恰与新生代父母的心理需求契合。就像东京那位直播带娃的单身父亲山本隆,他的育儿vlog点击量是专业育儿专家的3倍——人们更渴望看见真实而非完美的家庭模板。

值得深思的是新加坡家庭发展局的实验:邀请10个重组家庭参与"关系重构工作坊"。半年后的跟踪显示,公开讨论继亲难处的家庭,成员亲密度比回避问题的家庭高出41%。这印证了家庭治疗大师鲍文的理论:未说出口的才是真正的隔阂。

公共记忆与私人情感的拉锯战具俊晔在声明中那句"请让她安静地微笑",无意间道出了数字化时代的记忆悖论。当我们不断点击、转发、评论,究竟是在建构记忆还是在消解哀悼?麻省理工新媒体实验室的监测显示,名人逝世话题的平均记忆周期已从2000年的28天缩短至2023年的9.6天。

但有趣的是,台北街头出现的"记忆涂鸦墙"现象提供了另一种可能。年轻人们自发在捷运站绘制大S的影视经典形象,这种实体空间的集体记忆书写,反而比数字空间的讨论留存更久。多伦多城市记忆研究会的报告证实,实体纪念物的情感唤醒度是数字内容的2.3倍。

首尔某咖啡店老板的实践或许指明方向:他设置"离线悼念角",提供纸笔供客人手写追思。这个返璞归真的空间,意外成为都市人的情感避风港。数据显示,参与者的情绪平复速度比单纯浏览网络快报快42%,这或许提醒我们:数字时代的哀悼需要找回具身化的温度。

结语:在裂缝中照见微光当我们在热搜词条间穿梭时,某个细节突然击中内心——汪小菲坚持要买的那个"能看到海的墓地",不正是所有家庭冲突背后最原始的渴望?那些未说出口的爱,那些错位的关心,那些代际传递的创伤,都在寻找着属于各自的心灵港湾。

这场公共事件像面多棱镜,折射出当代社会的集体焦虑:如何在数字狂欢中守护私人情感?怎样在代际冲突里重建亲密连接?或许答案就藏在某个网友的留言里:"看完所有争吵,我突然想给妈妈打个电话,虽然不知道说什么。"

此刻,不妨问问自己:我们的家庭叙事中,是否也有未曾和解的隐秘角落?那些未完成的对话,是否也该有个面朝大海的安置之处?毕竟,每个家庭都是带着伤痕前行的航船,重要的是我们能否在裂缝中,看见彼此眼中的微光。