“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。”

“埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”

这是毛主席于1910年赠给父亲毛顺生的一首诗,名为《七绝·改西乡隆盛诗赠父亲》,那年他立下志愿,离开家门走向世界。

从1910年到1949年新中国成立,中间39年的时间,世人都知道毛主席在这段时间内的革命事业历尽坎坷,却往往忽略一点——他的感情经历同样坎坷。

“14岁时,父母让我娶一个比我大几岁的女孩子,我虽然答应,但从没有跟她生活过……我并不认为她是我的妻子。”

建国后,美国记者埃德加·斯诺来华访问,毛主席与他谈话时如此说道。

毛主席和埃德加·斯诺

伟人心中不愿承认有过一段父母包办的婚姻,但在后来,他却亲自为口中不愿承认的“妻子”破例。

坎坷的婚姻经历1918年,毛主席组织赴法勤工俭学,来到北京,遇到恩师杨昌济。

杨昌济与毛主席一样都是湖南人,1913年他在湖南第四师范任教师,毛主席后来考入该校,深受杨昌济赏识,在思想信仰上给毛主席造成了很大的影响。

再遇恩师,毛主席自然要多叙旧,一来二去,与恩师的女儿杨开慧的接触也随之频繁。

过去他与杨开慧就已认识,不过那时年纪轻轻没有什么想法,如今再遇,却不由得坠入爱河。

毛主席和杨开慧

1920年冬天,毛主席与杨开慧经过自由恋爱,决定结为革命伴侣,两人在湖南长沙举行了一场极为简朴的婚礼,不办喜事,不要嫁妆,不坐花轿,简单得不能再简单。

这既是毛主席的意思,也是杨开慧的意思,两人以此表示,婚姻完全可以由个人决定,“不作俗人之举”。

婚后,杨开慧为毛主席生下三个儿子,毛主席为革命事业奔波,离开长沙,杨开慧亦是投身革命事业,两人时聚时散,但感情从未变过。

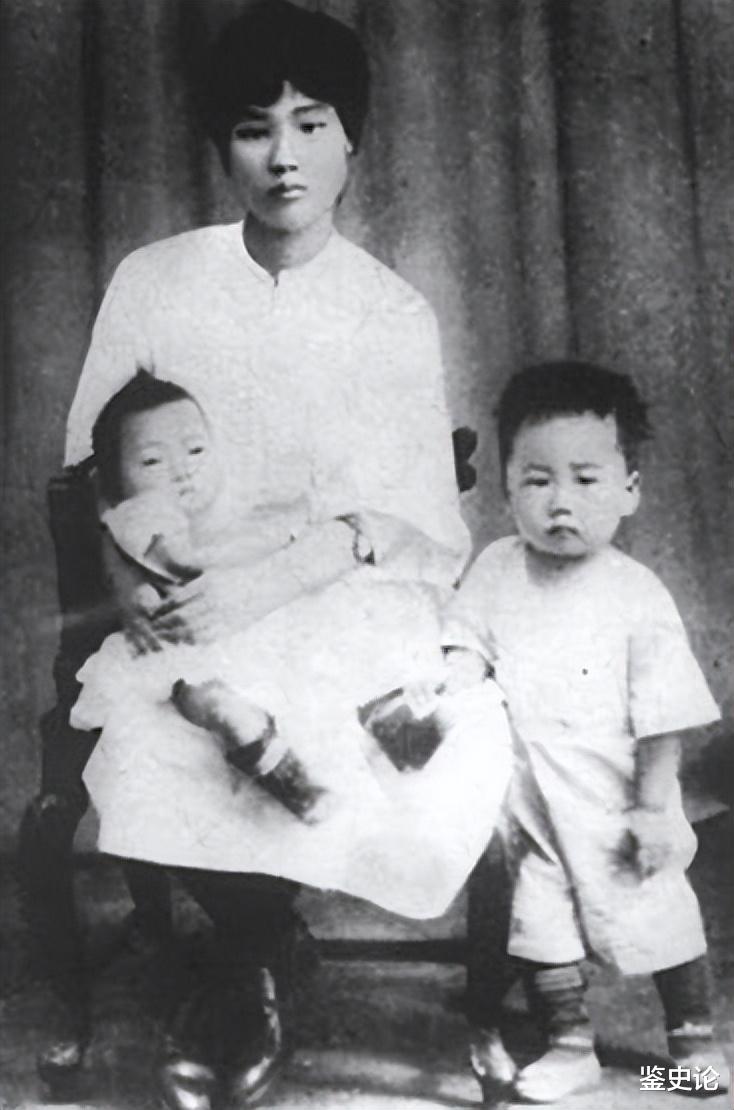

杨开慧和毛岸英、毛岸青

1930年,正是蒋介石大肆搜捕共产党,极力围剿红军苏区的第一年。

身为共产党员之妻,自身也是共产党的杨开慧在这年10月24日不幸被捕,敌人不仅对她用刑逼供,还要她宣布与毛主席脱离夫妻关系,杨开慧宁死不从,英勇牺牲。

“开慧之死,百身莫赎!”

毛主席得知噩耗,内心悲痛至极。

往后岁月中,毛主席与井冈山第一位女党员贺子珍结婚,1937年8月贺子珍负气出走,远赴莫斯科,而后与毛主席分手。

毛主席和贺子珍

1938年,毛主席与江青结婚,后度过三十八年的婚姻生活。

新中国成立,毛主席并没有得到放松,相反,他投入到建设新中国的繁重事务中,身为主席,却比大多数人都要忙碌。

某日,处理公务的毛主席得知一个消息——毛家人要重修族谱。

那一刻,往事浮上心头,毛主席不禁想起陪伴过自己的伴侣,除了杨开慧等人,他还想到了另一个人——罗一秀。

很多人都以为杨开慧是毛主席的第一任妻子,其实不然,罗一秀才是毛主席的第一任妻子。

只是毛主席心中并不愿承认罗一秀是他的妻子,因为他与罗一秀的婚姻是由父母一手包办而成,其中不含有爱情成分。

罗一秀,伟人的首任妻子婚姻大事,父母做主。

自古以来,中国就存在着这种由父母做主,经媒妁之言促成的包办婚姻,纵使是一代伟人毛泽东,亦难逃此劫。

毛泽东于1893年出生于湖南湘潭中的一个普通农户家庭,父亲是毛贻昌,又名毛顺生。

毛顺生

毛顺生是个精打细算又能吃苦耐劳的聪明人,他通过从军当兵,挣得粮饷偿还完家里的债务,又通过贩卖谷米、生猪、耕牛等生意赚来田产积蓄,到毛泽东稍微长大的时候,家里已经颇为富裕。

有了钱,毛顺生也舍得在孩子身上花,于是送毛泽东去学堂读书。

谁料毛泽东天赋过人,读书识字快人一等,接触到新思想后一发不可收拾,沉迷在知识的海洋里。

这反而让毛顺生不太喜欢,他觉得读书凑合一下,不做个文盲即可,没必要过于研究,有这心思不如去研究怎么赚钱!

他不知道,毛泽东的内心已经有了志向,想着要去外面闯荡。

只是还没等毛泽东成长到可以去闯荡的年纪,父母就张罗着给他操办起婚事来,那时他才14岁。

胸怀大志、经过书本思想洗礼的毛泽东,对这种“婚姻大事父母做主”的包办婚姻极其抵触,不愿结这个婚。

毛顺生哪里容得他自由决定?

好说歹说,软的硬的手段都来了一遍,念及父母养育之恩,毛泽东虽然不愿,最终还是答应下这门婚事。

结婚的对象正是罗一秀,当时她18岁,比毛泽东大4岁。

罗一秀在当地称得上是百里挑一,她不仅端庄贤惠,还读过几年书,算是有点文化。

对于这场婚姻,罗一秀同样心怀忐忑。

只是她受到传统思想影响过深,觉得婚姻由父母做主、婚前男女双方不见面都是天经地义的行为,自古以来便是如此,也不曾去质疑是否合理。

而且罗一秀的祖母毛氏,是毛主席祖父的堂姊妹,两家是远亲。

毛顺生对罗一秀这位个性贤淑的表侄女相当喜爱,加上两家人的关系,毛顺生便想着亲上加亲,主动向罗家提出结为儿女亲家的请求。

毛主席后来回忆,他心里从不认为罗一秀是他的妻子,两人没一起生活过,他只是把罗一秀当成一位大姐姐来对待。

当然,毛主席并没有把他对包办婚姻的不满发泄在罗一秀身上,换位思考,既然自己对包办婚姻感到不满,那同样没有选择的罗一秀不也是封建礼教的受害者吗?

因此,毛主席对罗一秀一直都很尊重。

他甚至在私底下对罗一秀表过态度:“我不会用婚姻关系来绑着你不放,你若是遇到喜欢的人,大可离去,不用顾忌。”

在毛主席看来,这种未经自由恋爱,由他人指定的婚姻完全就是封建社会对人的一种摧残,无论是他还是罗一秀,都是受害者。

罗一秀却没有将丈夫的话放在心上,她的思想偏向于传统,认定既然拜过堂成过亲,她就是毛家的人,丈夫只是一时间没有习惯而已,时间一长,一切自会向好的方向发展。

自那以后,罗一秀孝顺公婆,打理家务,做着身为妻子应该做的一切事务,让公婆和周围邻居称赞有加。

直到婚后三年,罗一秀染上细菌性痢疾,当时的医疗水平有限,最终没能遏制病情,她因病去世,年仅21岁。

投身革命,自由恋爱罗一秀去世后,毛主席的这段婚姻也走到尽头。

同年,毛主席写下那首后来常被人提起的《七绝·改西乡隆盛诗赠父亲》,走出湘潭村庄,奔向外面的世界。

往后,毛主席的人生轨迹就如同我们所熟知的那般。

外出求学,参与创建中国共产党,国共合作又破裂,创建井冈山根据地,参与“反围剿”作战,走长征路,经历抗日战争,解放战争……

在这些坎坷的经历中,毛主席遇到了人生挚爱,与杨开慧相知相爱,经历了一场自由恋爱。

1919年,正是新文化运动兴起期间,许多新思想、新文化在国内流传开来,西方民主和科学思想涌入国内,无数国人因此“觉醒”。

可一场由包办婚姻引发的悲剧,却在此时发生,地点就在湖南长沙。

悲剧的主人公名为赵五贞,是一名妙龄女子,因为赵五贞的父母贪图南阳街吴老板的钱财,欲将女儿嫁给吴老板。

赵五贞不从,多次反抗敌不过父母,最终走投无路,于出嫁当日,身怀剃刀,在花轿中刎颈而死。

这场悲剧在当时引发强烈反响,毛主席听说后更是愤怒异常,接连在多家报纸书刊上发表文章发表看法,抨击封建礼教对国人的残害。

这件事情让毛主席更加确定,他当年经历的“包办婚姻”就是一种错误,心中更加不愿承认与罗一秀的夫妻关系。

他甚至在想,如果罗一秀是与赵五贞同样个性的女子,那当年岂不是会发生类似的悲剧?

他不承认这段婚姻,但不讨厌罗一秀,反而充满同情。

在毛主席看来,罗一秀和赵五贞都是不幸的人,她们生为女性,却没有体验过自由恋爱,不能主宰自己的婚姻,这样的人生,称不上圆满。

毛主席与杨开慧结婚后,曾经带着杨开慧回到湖南老家,一同去拜访罗一秀的家人,杨开慧还坚持去为罗一秀扫墓。

后来杨开慧被害,毛主席又经历了两次婚姻,一直都是奉行自由恋爱的宗旨,贺子珍与他不合选择分手时,他也尊重对方的决定。

建国后,主席为她破例一次建国后,毛家人要重修族谱,这让毛主席再次想起罗一秀,思虑一番,主席做了一个让所有人都感到意外的决定。

在族谱上,原本以为出现在原配的名字会是“杨开慧”,但是没有想到的是,最终原配一栏里出现的名字是“罗一秀”,杨开慧则是被安置到“继配”的位置。

甚至,毛主席还将自己与杨开慧所生的儿子毛岸龙过继到罗一秀名下。

他用这种方式,为那位英年早逝的女子作出些许补偿。

往后的岁月里,毛主席曾致力于废除还残留在世上的封建社会陋习,以此安慰那些被建礼教残害过的无数女性。

对于罗一秀的家人,毛主席则是经常过问和照顾,甚至为此破过一次例。

那时毛主席作为国家最高领导人,多少人都想着跟他攀关系,借此提升自己的地位或是谋取利益,经常有过去熟识或是沾点关系的人找借口过来凑近乎。

在中国,似乎谁都逃不过人情世故的牵绊。

毛主席通达人情,自然料到会出现这种局面,他身为最高领导人,必须以身作则,否则底下的人要如何坚守原则?

所以,对于上门来攀关系的人,毛主席一概不见,态度很坚决,绝不利用自己的身份为亲戚朋友谋取利益,为党内公正清廉作出典范。

事实上,那时候党内许多领导人日子过得都很清贫,远的不说,就说周总理,经常处理公务到深夜,夜宵就只是一叠花生米而已,有时连夜宵都没有。

但这世上真的不存在让毛主席“破例”的人吗?

如果不曾与罗一秀有过那么一段往事的话,或许真的没有人能让毛主席破例。

他每每想起罗一秀,便会想到众多被包办婚姻祸害过的女性,即使是毛主席也不能真的做到铁石心肠。

他时常派人询问罗一秀家人的生活,总是在力所能及的范围内给予资助。

罗一秀有个弟弟,名为罗石泉,在革命时期做过贡献,建国后罗石泉为了不给毛主席添麻烦,选择回乡过生活。

毛主席时不时询问他的生活,还让自己的孩子们都管罗石泉叫“舅舅”。

罗石泉知道主席在关心他,他每次都说自己过得很好,在乡下耕田种菜,自给自足,让主席不要挂念。

毛主席却不能放心,一次他派儿子毛岸英回湖南探望罗石泉。

毛岸英来到舅舅家,里里外外打量一番,发觉他的日子过得并不好,就旁敲侧击问他是不是有什么困难,如果因为孩子多压力大,他可以带一个回去帮忙养。

罗石泉大大咧咧,没肯答应。

毛岸英临走前,从口袋里取出五百元钱,不由分说地塞进舅舅口袋里,也不给他反驳的机会,匆匆离开。

那五百元是毛主席从工资里面节省下来的,当毛岸英去探望舅舅的时候,毛主席特意让毛岸英带上这笔钱交给罗石泉。

毛岸英回去就把罗石泉的状况全说了出来,毛主席听罢深受感动,罗石泉明明有他这么一层关系,但却处处为他着想,不愿让他作出有违原则的事情。

毛主席心下难安,又想起罗一秀,决定为她破一次例,给罗石泉介绍了一份工作。

这是史无前例的事情,要知道,即使是对自己的儿女们,毛主席亦不曾动用关系为他们谋取过什么。

毛主席之所以对罗家人念念不忘,与其说是对罗一秀愧疚,不如说,他心里想着要创造一个没有封建礼教荼毒人民的国家,因此才对罗一秀难以忘怀。

即使是在现代社会,也时不时会有人伦悲剧发生。

但我相信,只要人人都努力起来,像毛主席一样,为构建文明社会尽一份心力,类似的悲剧一定会越来越少。