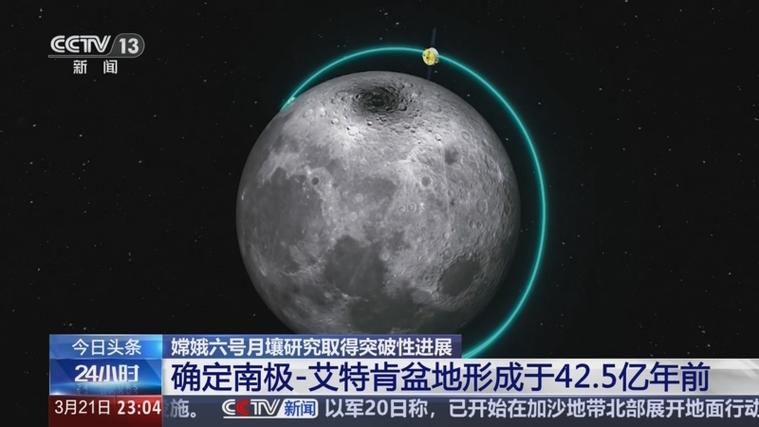

月壤研究重大突破!嫦娥六号揭秘42.5亿年前月球撞击史

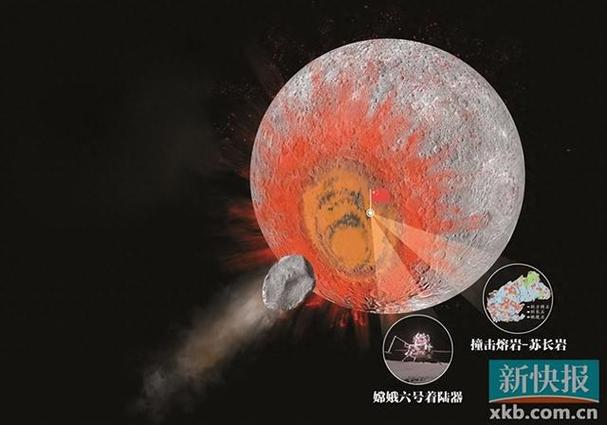

嫦娥六号采集的月壤样本显示,南极-艾特肯盆地撞击事件发生于42.5亿年前,比此前科学界推测的年龄早约1亿年。研究人员通过高精度光谱分析和同位素测定技术,首次揭示了该区域矿物成分的独特分布规律。中国科学院月球与深空探测中心负责人表示,这一成果填补了月球地质年表的空白,为理解地月系统早期撞击频率提供了实证。

技术突破:中国深空探测能力的飞跃

尽管成果由中国主导,但德国马普太阳系研究所、美国NASA JPL实验室等国际团队参与了数据验证。值得关注的是,美方对中方拒绝共享全部样本数据提出质疑,引发学界关于“科学成果共享边界”的讨论。国内航天专家回应称,中国始终遵循国际科研合作规范,但核心技术自主权不容妥协。

社会影响:从实验室到公众科普

研究成果带动相关产业升级。国内多家新材料企业宣布基于月壤仿生材料开发新型隔热涂层,预计可降低建筑能耗15%;文旅市场推出“嫦娥探月主题游”,甘肃金昌火星模拟基地单日接待量创历史新高。专家估算,此次成果带来的直接经济效益年内将突破200亿元。

未来展望:中国深空探测新征程随着嫦娥七号、八号任务进入倒计时,中国计划在2030年前建成月球科研站。国家航天局透露,下一代探测器将尝试在月球极区寻找水冰资源,为载人登月奠定基础。这场跨越45亿年的宇宙追问,正在书写新的篇章。

结语:从“嫦娥奔月”的神话传说到今日的深空探测壮举,中国航天人用42.5亿年的时空标尺,丈量着人类认知的边界。这项成果不仅是科学的胜利,更是一个民族仰望星空的永恒见证。