2025年4月16日,山西大同中院对引发全国轰动的“订婚强奸案”作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。被告人席某某因强奸罪获刑三年。这场历时两年的司法拉锯战,撕开了传统婚俗与现代法治的碰撞裂痕,更将性同意、彩礼契约与司法公信力推至舆论风暴中心。

一、案件始末:从“喜宴”到“铁窗”**

2023年5月1日,山西阳高县一场订婚宴上,席某某与吴某某在亲友见证下签订婚约协议:男方支付10万元彩礼(总彩礼18.8万元)及金戒指,承诺婚后一年在房产证上加女方姓名。次日,二人返回婚房,席某某提出性要求遭拒后强行发生关系。女方当晚报警,席某某随即被刑拘。

冲突细节:

-暴力与反抗:女方事后点燃窗帘、逃至13楼呼救,被席某某强行拖拽回房并扣留手机。监控视频显示拖拽过程,女方手臂淤青、现场焚烧痕迹成为关键物证。

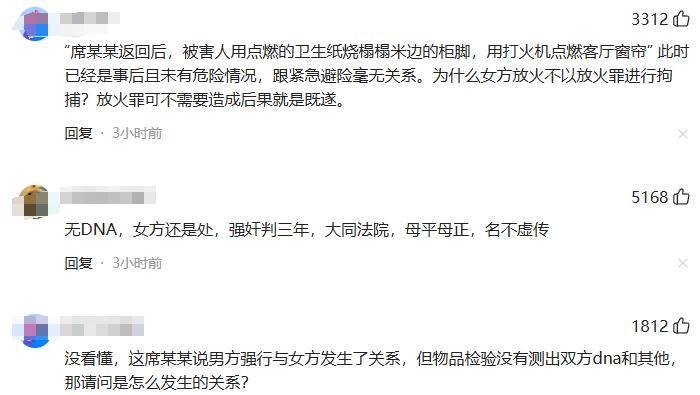

-医学争议:鉴定显示女方处女膜完整且未检出精斑,但法院认定强奸罪成立不以生理结果为必要条件,强调“违背意志即构成犯罪”。

二、司法博弈:证据链与程序争议

一审判决后,席某某坚称“自愿”,其母郑女士发起舆论战,质疑司法程序与证据合法性:

1.关键录音存疑:一段电话录音中,席某某对“是否强暴”仅以“嗯”回应。郑女士称此为情绪敷衍,但法院结合被害人陈述、监控等证据认定其默认。

2.程序瑕疵指控:家属指控警方未等待DNA鉴定即批捕,但法院强调证据链完整,包括床单精斑、被害人伤痕及事后行为逻辑。

3.民事缠斗:女方退还10万元彩礼后,男方拒收并多次起诉,被法院以“无事实依据”驳回,暴露利用诉讼施压的意图。

三、社会撕裂:彩礼、性同意与男性恐惧

此案引爆三大社会议题:

1.彩礼契约的伦理陷阱

席某某家族认定“付彩礼即获性权利”,将婚姻异化为交易。法院明确:即便订婚,性同意仍需即时确认,彩礼纠纷与刑事犯罪属独立法律关系。讽刺的是,女方早已退还财物,男方却以拒收制造“受害者”人设,反噬司法权威。

2.性同意的绝对边界

女方多次声明“拒绝婚前性行为”,但席某某仍以婚约为盾实施暴力。法律重申:性自主权不可让渡,亲密关系非免责理由。此案成为“反婚内强奸”普法标杆,却也加剧男性群体对“诬告”的焦虑,部分人呼吁“性同意书面化”,折射信任危机。

3.司法公信力的拷问

男方家属指控“程序不公”“证据不足”,但法院以详实判决书回应:监控、伤痕、焚烧痕迹构成完整证据链,程序合法。然而,二审三次延期、超期羁押690天,暴露司法效率与被告人权的平衡难题。

四、终局反思:传统婚俗的现代性阵痛

此案终审虽定,争议未止。它警示社会:

-法律不包容“习俗霸权”:彩礼不是性权利赎买券,婚姻登记才是法律关系起点。

司法需直面舆论审判:在敏感案件中,程序正义与证据公开是消解质疑的唯一路径。

个体权利高于婚约:无论订婚抑或结婚,女性身体自主权不容侵犯。这场情与法的对决,终以法治胜利告终,但其撕裂的社会共识,仍需时间弥合。

席某某的三年刑期,不仅是对个体的惩戒,更是对传统婚俗中隐性暴力的宣战。当彩礼与性权捆绑的陋习仍在乡村暗涌,此案如同一记警钟:法治文明下,没有“习俗”可以凌驾于个体尊严之上。