一个与时代脱节的多面人格

在台儿庄战役中,有位被日军视为劲敌的“刚硬指挥官”,但在抗战的尾声阶段,他却成为了汪伪政权的重要官员。他曾指挥非嫡系部队给予日军精兵重创,然而到了晚年,却在台北的街道上经营一家面馆为生。庞炳勋的一生,反映了民国时期军阀纷争与民族危机并存的复杂背景——既有功绩也有过错,名声与批评并存。他的晚年声誉受损,无法摆脱背叛国家的标签。

【从商贩到军阀:乱世出枭雄吗?】

庞炳勋于1879年在河北新河出生,年轻时曾从事小商品贩卖,之后决定投身军旅,在清军第三镇担任测绘职务。辛亥革命爆发,他因参与同盟会而遭到清政府通缉,只好回到家乡寻求生计。到了1920年,41岁的庞炳勋再次参军,这次加入了孙岳麾下的第十五混成旅。因其作战表现勇敢,他被冯玉祥看中并纳入麾下,逐渐成长为西北军的重要将领。

1922年的直奉战役期间,庞炳勋指挥骑兵部队与奉系军队展开激烈交锋,其右腿不幸在战斗中受伤,导致残疾,因此被人称作“庞一拐”。尽管行动不便,他仍坚持带伤上阵,冲锋在前,由此赢得了“刚强勇士”的称号。

1930年,中原地区爆发大战之际,他表面上宣誓支持冯玉祥,暗地里却暗中积蓄力量。战争结束后,他转而归顺蒋介石,并被张学良整合进其麾下,担任第四十军军长一职,从而踏上了自立门户的军阀之路。

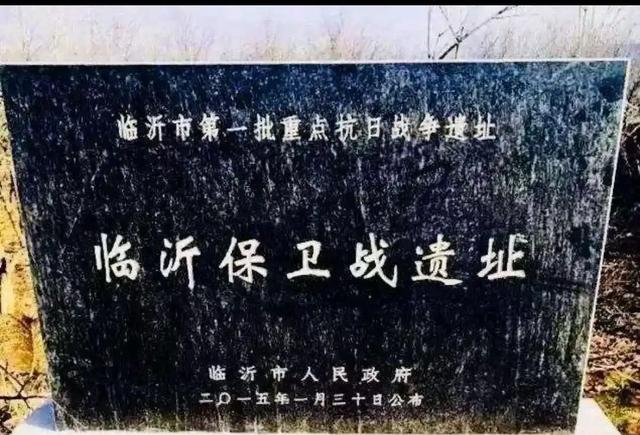

【临沂保卫战:杂牌军不比中央军弱】

1938年的台儿庄战役期间,庞炳勋达到了他军事生涯的顶峰。他指挥着兵力仅为1.3万的第四十军,实际上仅含一个师的力量,作为“非嫡系部队”,对抗日军的主力部队板垣师团,也就是第五师团。

兵力对比明显:板垣师团配备有坦克及重型火炮,总兵力超过两万之众;而庞部主要依赖轻武器,采取“深挖战壕,密布地雷”的策略,坚守阵地不退。

激战十七日:在三次临沂战斗中,庞军与张自忠率领的五十九军合作,成功抵挡了日军数十轮猛烈攻击。李宗仁回忆道:“众多中外记者均感到震惊,原来日军最强大的部队竟被一支不太知名的非主力军队所挫败!”

此次战役成功打破了日军在台儿庄会合的企图,为台儿庄取得的重大胜利创造了条件。庞炳勋因此战声名鹊起,被人们称为“抗日防线上的坚固堡垒”。

【1943年坠崖被俘,到底是“委曲求全”还是叛变敌伪?】

1943年,庞炳勋的人生轨迹在太行山战役中发生了重大变化。当时,他担任第二十四集团军总司令一职,由于遵循蒋介石的“先反共”方针而选择避免正面冲突,结果却陷入日军的重围,最终战败并被俘虏。

历史分歧:庞炳勋曾宣称自己采取的是“假装投降,等待时机”的策略,而蒋介石则通过密电对他表达了支持,希望他通过“迂回方式挽救国家”。然而,根据历史资料,庞炳勋在被俘后,实际上积极参与了伪军的组建工作,并担任了汪伪政权第二十四集团军的总司令,负责对抗日力量的镇压。

马法五,作为庞炳勋的助手,在突围后仍坚持抗日斗争。1945年,他成功伏击了日军的木村部队,并导致该部队的少将指挥官身亡。相比之下,庞炳勋却选择了与汉奸孙殿英联手,完全成为了日伪势力的帮凶。

【从军头大员到投降敌伪,再到台湾一小面馆的老板】

抗战结束后,庞炳勋获蒋介石委任为“前锋部队指挥官”,任务是阻止八路军接收投降,但在随后的解放战争中,他失去了所有军事权力。1949年,他逃往台湾,因非出身黄埔军校核心圈层而遭受排挤。为了生计,他开设了“红光小吃店”维持生活。1963年,庞炳勋在台北去世,享年85岁。

台湾管理部门因部分军人在职业生涯末期行为失当,决定不对其提供抚恤金,导致相关家属曾依靠援助金维持生活。

【叛国污点永难洗刷】

1943年,他背叛抗日阵线,转而领导伪军协助日军对抗根据地,这一行为造成了数千名无辜民众的伤亡。

专家评述:“其决定彰显了旧军阀的本性,即在不妨碍个人利益的前提下,才表现出爱国情怀。”

【结束语】

回顾这段过往,庞炳勋的衰败不仅是个人命运的跌落,更是民族危难时期权力斗争、道德抉择与生存需求的直接反映。庞炳勋的儿子庞庆振在晚年提到:“父亲一生中最遗憾的事情发生在1943年的那个山洞之夜——他常想,如果当时英勇牺牲,历史的轨迹或许会有所不同。”