第8期

导读

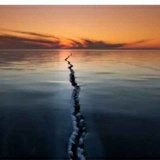

历时四百多年的一座古堡矗立在山西的晋西北边关,它静立不语,背后却藏着一段一段风云往事。

供图:许卫东

云石堡伫立在右玉县城西的丁家窑乡云石堡村。明代时,这个村还只是一条河,叫王石匠河。王石匠河的源头在丁家窑乡黑家湾村。这条河,沿长城由南向北流去,到云石堡四台水口处转而向西。而这条河流经的线路,恰恰“傍”着内蒙通向山西的重要通道。

云石新堡里

云石旧堡

这是云石新堡。建于明代万历十年(1582),是九边重镇里大同镇的七十二城堡之一,距今已有442年。

在云石新堡之前,有一座云石旧堡。建于明嘉靖三十八年(1559),位置也在丁家窑乡,朝东南约行十里处就是。土夯的墩堡孤独而坚实地立在堡城中央,在它的周围,是整齐的耕田。从烽火硝烟,到田园牧歌,流淌着一段漫长的历史之河。这里山势高峻,视野开阔,但作为防御工事,却有一个致命的弊端——离水源太远,远到无法保障将士与战马的日常用水,如果有敌来犯,只要隔断取水之路,就是一座死城。

于是废弃,又立新堡。

堡城到了万历年,虽然防御作用在边贸经济发展的情况下相对弱化。但“土木堡之变”仍是明朝余悸未了的前车之鉴。

正统十四年(1449),瓦剌部族首领也先率各部落分四路进入中原。此次入侵声势浩大,也先率领的部队主攻大同。明英宗朱祁镇一时热血沸腾,要亲自出征。由于朱祁镇的失策,加之太监王振的误导,在也先设的层层圈套下,明廷部队被围在土木堡内,并切断了土木堡以南唯一一条河流的水源。土木堡处在高山到河谷的坡地,尽管堡里原有几口水井,却满足不了人与马加起来几十万张嘴的用水问题。水困,导致将士们意志消减,无力再战,朱祁镇遂成为俘虏。开始了他在瓦剌近一年的“北狩”经历。

云石新堡(以下简称云石堡)筑堡的这一年,明廷和蒙族部落失去了两位至关重要的人——张居正和俺答(阿勒坦汗)。

张居正于万历十年六月病逝。俺答逝于同年一月。

隆庆年间,命运将两个不同民族、不同血脉的人拉进了一场历史的转折里。张居正和俺答共同参与了“隆庆议和”。

隆庆四年(1570)九月,19岁的蒙古王子,俺答的孙子把汉那吉携家眷自草原来。他站在边墙外猎猎的北风里,道出了此行的目的:投靠明廷。

把汉那吉投明的原因源于一段家事。可历史往往会因一个人或者一件事就发生重大改变。

事件的源头要从钟金说起。钟金即草原赫赫有名的“三娘子”。关于三娘子与俺答的关系,有多种说法。有说是爷孙关系,有说是爷孙媳关系,还有说钟金是俺答外孙女或外甥女的。据史书记载,蒙古族男子没有娶同自己有血缘关系的女子为妻的先例,这和汉民族的伦理认知相同。

较为靠谱的一种说法是,钟金是俺答西征时俘获的一名瓦剌人,当时还小,大约不到十岁。俘获回来后,钟金被俺答的姐姐暂时收养。钟金擅骑射,会蒙文。俺答在把钟金许给另一个部落的首领袄儿都司之前,很可能就没见过钟金。俺答在见到17岁的钟金时,被她的“骨貌清丽,姿性颖异”吸引。俺答决定把袄儿都司先晾在一边,自己娶了这个名义上的外甥女再说。对于婚姻,钟金没有任何选择权,便做了俺答的第三个妻子。可未能遂愿的袄儿都司却怒了,声言要带兵进攻俺答部落。俺答只好拿孙儿把汉那吉的意中人搪塞过去。俺答的强势和贪婪,导致把汉那吉作出了投明的惊人之举。

此时,明廷主政的是内阁次辅高拱,张居正主持北方边务。高拱和张居正都支持王崇古和方逢时安抚优待把汉那吉的主张。他们认为这是一次难得的促进明蒙修好的机会。而俺答这边,自孙子叛逃后,“日夜恐中国戕其孙”,引重兵包围了平虏边。方逢时即刻派人与之谈判议和。

明廷议和的条件是,押解叛逃到俺答部落的汉人头目赵全、李自馨等人回国。俺答也不失时机地提出了自己的条件:请求停战;请求入贡;请求封爵;请求开放马市,恢复通贡贸易。

谈判,持续了九个月。结局是,双方都满足了对方的诉求。

隆庆五年(1571)五月二十一日,明廷在大同得胜堡举行了授封仪式。封俺答为“顺义王”,其他部落大小首领也被封予不同的爵位。

从对立、磋商到讲和,艰难,却卓有成效。双方各取所需,结束了二百余年的争战,为边民换来了70年的安宁岁月。

这70年里,边民们释戈荷锄,静享流年。

早在弘治年,明廷就在长城沿线设置了九镇:辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇和甘肃镇。九镇也叫九边。

云石堡小马市

九边既是明蒙对抗的战场,也是汉民族与少数民族互市通商的场所。隆庆议和后,除了辽东镇,明廷在八边各镇又开设了11处马市。

开放马市、恢复通贡贸易是一项惠及明蒙边民的政策。明代马市贸易最繁盛的时期在隆庆年间。

“马市”是明代边地贸易的统称,交易的商品种类并不仅限于马。参与互市的少数民族主要是北方的蒙古族和分布在东北地区的女真族。蒙古族以马、牛、羊、皮毛与中原的烟草、茶、盐、丝绸、布匹、农具以及手工业品作交换,女真族以人参、鹿茸、貂皮、药材等地域特产在东北地区与汉民互市。

万历年以前,蒙民不事农业和手工业,更不会织造,粮食、铁锅、布匹、针线都要靠中原输入。物以稀为贵。每至青黄不接的季节,牧民就牵着牲畜来与汉民交换粮食。一头牛才可换一石多的米豆,一只羊也只能换几斗杂粮。

马市分为大市和小市。大市也叫“官市”,是由政府主持的活动,参与互市的是明朝官府和蒙古各族的酋长、贵族。官市由专人管理,或一年开放一次,或春秋两季各一次,并有固定的贸易时间和地点。小市即“民市”,是边民自发组织的互市活动,地点和交易对接部落由朝廷设定,只是时间不受限制。

云石新堡马场

除了大市和小市,还有一种“私市”,也就是走私贸易。尽管明廷对走私者的法律惩戒是严酷的,违者充军,更严重的要处以死刑,但重利之下,仍有赴汤蹈火者。走私者非但没被制止,甚至有越来越多的人干起了这一行当,私市也就越来越频繁,最后发展到“边防将吏,文武官员”也加入了这支庞大的队伍。对于走私活动,蒙古各部落并不介意。

关于走私问题,在正统时代就曾有过,而且是兵器。正统十年(1445),明廷发现瓦剌使臣行李内有盔甲、刀剑等违禁兵器。经询问,得知是大同和宣府的官兵私下与他们交易的。万历二年以前,明廷虽严令禁止铁锅、铁制农具入市交易,可还是无法阻止铁器和兵器流入蒙地。

《明史》里说,隆庆四年,明廷与鞑靼商议通贡互市,并议定“大同应于左卫北威远堡边外”开设马市。威远堡边外的马市就设在云石堡。

云石堡为东西两堡,初建起时,东堡为土堡,西堡为砖堡。如今的西堡,包砖被剥离得一块不剩,只有城堡南墙包砖还算完整。南墙马面的侧面有泛黑的包过砖的痕迹,颇像繁体的“马”字。大写的“马”字赫然眼前,似乎要把它的故事呈现给每一个仰望它的人。在这座长约200米的城堡里,尽管残垣断壁,仍可见它的轮廓,马市遗迹仍在,这是一块开阔、荒蛮而又热闹过的土地。

作为万里长城万里墙的一个片段,这里曾有过十余里的边墙,北起铁山堡,南至威远城,驻守过545位士兵和27匹马。这里既曾是狼烟未绝、鼓角相闻的战场,也曾为茶马古道、人头攒动的熙攘所在。

立于堡上,凭高远眺,长空万里,山脊绵延,绿野如盖,塞上特有的雄浑广袤的气象尽收眼底。

隆庆议和后,云石堡的繁盛仅次于杀胡口(杀虎口),它们的常态都是小市市场。云石堡的贸易对象是多罗土蛮等部落。这个时期的云石堡,承担了市场物资调度和储运的任务,其功能由初建时的军事防御转化为市场商埠。

云石新堡里用骆驼耕种的农民

从百姓的角度讲,同官市相比,民市更方便、实惠、接地气。官市上有些商品百姓无力也无缘去交易,民市里的货物却是日常生活必需的。比如汉民需要的皮货与木柴,还有农耕用的牛、马、骡,牧民则需要粮食、盐、糖、砖茶等物资。这些生活必需品联结着边墙内外百姓的人间烟火和情感依赖。

若明廷军队的马匹不足,除了官市,云石堡市场是军队以茶换马的又一交易地。茶、丝绸、瓷器是明代出口量最多的三大产品,是所向无敌的硬通货。

频繁的物物交换,使蒙汉人民从相互忌惮、戒备到信任,再到互为依傍。牧民往往在开市前一天就到达云石堡,在堡外搭起帐篷,等待第二天顺利进入市场。于是,就有了“穹庐千帐,隐隐展展”的景象。除了商品交易,集市上还有摔跤、射箭等赛事,汉蒙融汇,场面热烈。蒙族人尤爱歌舞,歌声无处不在。在这样的集会里,常常“饱醉讴歌,婆娑忘返”。定边卫(今右卫古城)和杀胡口附近的平集堡,开有酒肆、茶楼、饭庄、钱庄、银铺、铁铺、皮货铺、百货日杂铺等,吆喝声和迎客声此起彼伏。

交换到满意的商品逐渐成为边民生活里的企盼和乐趣。虽然战争留下的阴影并未退去,但堡里堡外熙熙攘攘的喧嚣,和喧嚣过后夜静人息的安宁,就是一剂治愈良药。

参与互市的商贩由小范围的边民发展至全国各地的商人,他们或带着紧俏的地域特产,或带着上好的硬通货纷至沓来。有些商人居住在定边卫和杀胡口,做起了稳定而长久的边贸生意,被称作“边商”。边商里有一部分晋商,来自山西的晋中和晋南。他们以贩运食盐和粮食起家,凭借超前的商业意识和敢于行走天下的魄力,遍及全国各地。互市,使明代的经济贸易在万历年达到了繁盛期。

墙里墙外

长期的互利往来,淡化了蒙汉民族界限。蒙古人民“渐习华风”,由逐水草而居的游牧方式转向定居,开始了农牧并举的生活。饮食上也不再以肉食为主,添加了粮食、蔬菜和水果,如小麦、燕麦、韭菜、葱、苹果、西瓜等。明代中后期,地广人稀的蒙地涌入了大量汉民。汉民在生活习俗和语言上也有所改变,他们习蒙文,说蒙语,为自己起蒙古名字。

到了万历末年,已经有十几万汉人定居塞外。这些汉人,或经商,或从事手工业,或也农牧并举,与蒙族几近融合。对于他们而言,已无边内和边外之分。边内边外,月圆之时,清辉两相映,谁能说得清哪个是故乡,哪个是他乡呢?PICS