本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

前言1957年春节期间,李淑一给毛主席寄去了一封信,祝贺新年。

同时,还附上了她所作的《菩萨蛮•惊梦》。

毛主席看过信后,很快也和了一首新词回她。

这首词,就是后来成为千古绝唱的《蝶恋花•答李淑一》。

杨昌济、柳午亭与李肖聃,这三位不仅是湖南长沙的同乡,也是留日时期的同窗好友。

他们之间感情深厚,亲如一家。

杨昌济之女杨开慧,柳午亭之子柳直荀,以及李肖聃之女李淑一,也因这份渊源成为了挚友。

1920年杨昌济去世后,杨开慧便随母亲从北京回到长沙求学。

那时的她,留着一头短发,思想前卫。

却也因此被视为“过激派”,遭到学校的拒收。

多亏有李肖聃帮助,才得以顺利入学。

李淑一与杨开慧既是同学,也是形影不离的挚友。

柳直荀在长沙读书时,也一直住在杨家。

他与杨开慧亲如兄妹,无话不谈。

也正是在这段时期,他结识了毛主席,被其深邃的思想和坚定的信仰所吸引,成为了与他志同道合的战友。

柳直荀在湖南的工人运动、农民运动中发挥了积极的作用,成为了重要领袖。

在毛主席与杨开慧的撮合下,他与李淑一喜结连理。

1927年,毛主席率领队伍向井冈山进发。

与此同时,杨开慧在长沙担起了地下工作的重任,继续为革命事业默默奉献。

不幸的是,由于内部出现了叛徒,杨开慧的身份暴露,落入了敌人的魔爪。

面对敌人的威逼利诱,杨开慧始终不为所动,视死如归,最终慷慨就义。

而柳直荀一家,也同样遭受了冲击。

1929年夏初,柳直荀计划要将家人接往北平团聚,于是寄来了一封信。

却不料这封信最后竟落到国民党手中,李淑一也因此而遭逮捕。

在柳、李两家亲属的不懈努力奔走下,李淑一才被放了出来。

但好景不长,1932年秋,柳直荀在湖北牺牲。

这两个家庭的经历,也是中国革命历程中,无数奉献、牺牲自我的革命者的缩影。

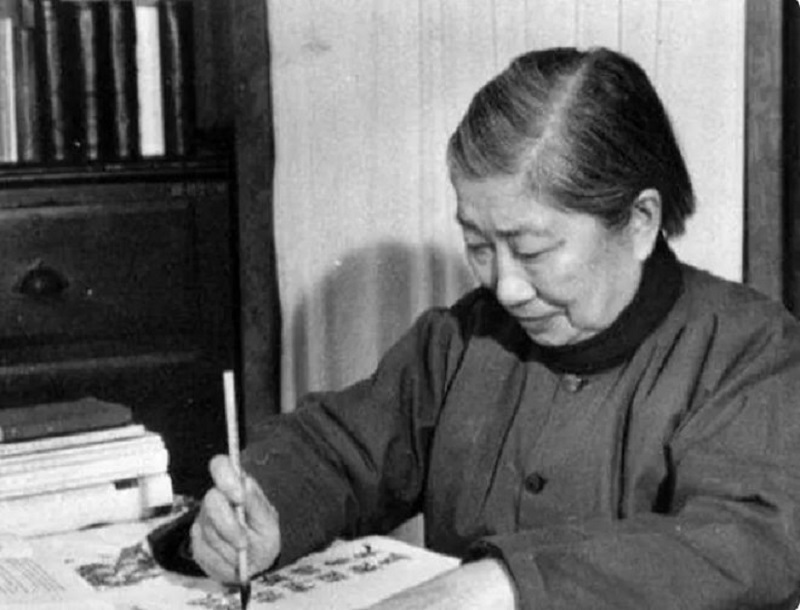

自幼受家庭文化的熏陶,李淑一对经史与诗文有着深厚的兴趣,也有着扎实的古典文学功底。

新中国成立后,她一直在中学担任语文教师。

在此期间,她不断创作诗词,作品颇丰,并汇编成《桐园女士诗词集》流传于世。

退休之后,李淑一被吸纳进中央文史馆工作,还兼任了中国老年书画研究会的顾问以及毛主席诗词研究会的顾问。

而李淑一也是毛主席的诗友,他们之间的诗词唱和,在诗坛上传为佳话。

1957年,毛主席所作的一些旧体诗词,被刊登在了一本诗词刊物上。

李淑读后深受触动,忽然想起了杨开慧曾与自己分享过,1921年毛主席曾为她写了一首《虞美人》。

可时光荏苒,眨眼间数十年过去了,如今李淑一能记住的,也不过是开篇的两句而已。

于是在这一年的春节期间,她满怀激动地给毛主席写信,恳请主席能将这首词抄录一份赠予自己。

与此同时,李淑一也将自己创作的《菩萨蛮•惊梦》附在信中,请毛主席指教。

那是1933年,柳直荀的死讯在社会上传得沸沸扬扬。

但是李淑一始终无法接受,认为那些都是谣言。

日有所思夜有所梦,李淑一整日忧思,到了夜里总是噩梦缠身。

有一次,她梦到柳直荀穿着破衣烂衫,身上血迹斑斑,景象凄惨。

猛然惊醒后,泪水已模糊了双眼,她忍不住放声痛哭。

而后便一边流泪,一边填了这首《惊梦》。

词的最后两句大意是:

远征的人啊,我在哪里才能找到你的踪迹?六年过去了,始终没有一点音讯。

清晨醒来,回想起与你分别的那一刻,我的衣襟就被泪水湿透了!

可见这时的李淑一仍然没有接受柳直荀已经牺牲的事实,内心深处始终盼着他能够平安归来。

毛主席和李淑一有着相似的经历,一个失去了丈夫,一个失去了妻子。

读完这首《惊梦》后,毛主席心潮腾涌。

过往数十年的思绪与情感,瞬间交织在了一起,使他久久不能平静。

就在不久前,他才刚为刘胡兰烈士题词。

此刻,“生的伟大,死的光荣”这八个字,又勾起了他对另一位革命烈士的深切怀念——那便是他的妻子杨开慧。

大概也是深受触动,有感而发,毛主席以一首《蝶恋花》作回信,也就是那广为流传的“我失骄杨君失柳”。

毛主席还在信中写道:“如果暑假或寒假期间你有空的话,请你替我看一看开慧的墓。如果你去看直荀的墓,也请代我表达哀思。”

李淑一希望毛主席抄写给她的那首词,题为《枕上》。

这首词一直到毛主席去世也没有公诸于世,鲜为人知。

直到1994年,这首承载着毛主席与妻子杨开慧之间美好爱情的《枕上》一词,才首次发表。

《枕上》的泪,是被残月勾起了离别愁绪,对妻子的不舍与思念化作了泪水。

而《蝶恋花•答李淑一》的泪,则是为烈士的忠魂与精神而流泪,是毛主席对烈士杨开慧的崇高敬意与赞颂。

《枕上》的柔情与深情,大概是被毛主席珍藏在心中的,因此他以“那首词不好”婉拒了李淑一。

虽然没能求得旧词,但那首《蝶恋花》还是令她激动不已。

在课堂上,她兴奋地将这首词分享给了学生们,许多学生还特地将它抄在了笔记本上。

1958年,这首私下唱和所作的词,在得到毛主席的同意后,登刊发表。

全国各地的报刊纷纷转载,在那个信息传播并不如今天这般迅速的时代,尤为引人注目。

一时间,无论是文人墨客还是普通百姓,都竞相传诵其中的词句。

这首词也因此流传至今,成为了千古绝唱。

[1]邱昶,黄昕.李淑一与《蝶恋花•答李淑一》[J].世纪, 2007(03):41-44.

[2]曾锐.《蝶恋花•答李淑一》公开发表的前前后后[J].湘潮, 2008(8):3.