在沈阳回龙岗革命公墓的苍松翠柏间,一块汉白玉纪念碑安静地矗立,这里长眠着一位将生命融入蓝天的事业先驱——虞光裕,虞光裕是新中国第一位航空发动机总设计师,为我国航空事业发展付出毕生心血。

让我们将时光回拨至上世纪五十年代,了解这位工程师用智慧和热血在航空发动机领域刻下永恒印记的故事,依然能让人感受到澎湃的科技报国情怀。

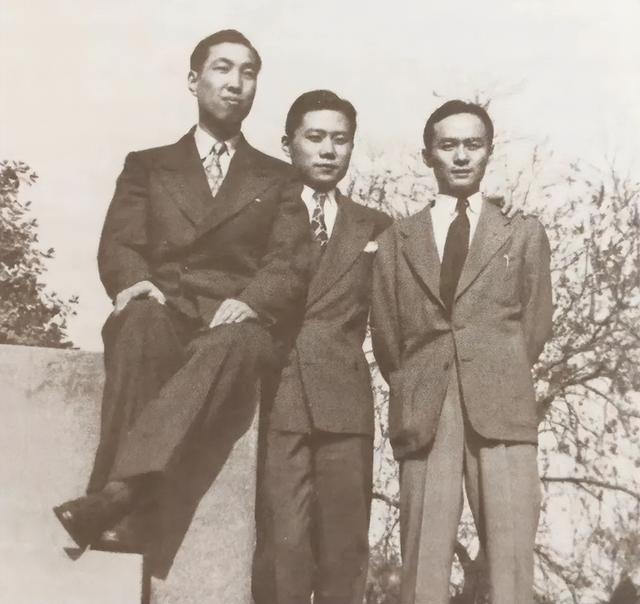

虞光裕是江苏省金坛县人,生于1918年。

虞光裕的父亲是一名私塾家教,母亲是一位有文化教养的妇人,在父母的影响下,虞光裕从小就接受知识文化的熏陶,先后就读于金坛县书院小学和江苏省立苏州中学。

虞光裕和其他的孩子不同,从小就对蓝天充满了向往,可当时中国的航天航空领域基本上处于一片空白,在这种情况下,虞光裕决心立志于为中国造出飞机的信念,将自己的全部热情投入到这一方面的追求中,中学毕业后顺利考入南京国立中央大学航空工程系飞机专业。

1941年,大学毕业的虞光裕被分到成都航空研究院任技术员,按照国民党规定,要进入空军必须要加入国民党,因此,虞光裕在进入成都航空研究院后加入国民党,在此期间,虞光裕先后参加了木质教练机、滑翔机以及“中运”号飞机的设计。

当时,飞机相关技术几乎被欧美国家垄断,想要获得进步必须到国外学习,1945年,虞光裕获得公费到美国和英国学习和工作的机会,虞光裕在国外一待就是四年,当时间来到1949年时,国民党已经大势已去,并败退到台湾。

当时,台湾的国民党政府命令虞光裕回到台湾,被虞光裕拒绝,普拉特·惠特尼公司也给虞光裕提出优厚的薪资和待遇,虞光裕说:“我的祖国更需要这些知识。”

虞光裕冒着生命危险,冲破国民党特务的盯梢和封锁,于1949年8月抵达天津,终于回到祖国怀抱。

虞光裕回国后,受到周恩来总理的亲切接见,随即,虞光裕被分配到华东军区航空处在上海组建的航空工程研究室工作,主要负责调查、草拟航空工厂建设计划,编写教材、资料,抢修、扩建机场,配合空军作战训练。

建国初期,中央决定进行抗美援朝,虞光裕主动申请到生活比较艰苦的东北工作,被分配到沈阳航空发动机修理厂,任设计科代科长,此后在虞光裕的带领下,沈阳航空发动机制造厂成功研制出我国第一种喷气发动机涡喷5,实现了我国航空发动机由修理到自己制造的过渡。

此后,虞光裕又主持和组织了喷发-1A、红旗-2发动机研制工作。

1959年,虞光裕出席全国群英大会,沈阳航空发动机制造厂被授予先进集体,1964年,虞光裕当选为第三届全国人大代表,这一年,虞光裕还被授予技术中校军衔,并受到党和国家领导人的亲切接见。

在接下来的十年运动中,虞光裕却被诬陷为“国民党残渣余孽”,被发配到车间进行劳动。

1970年5月25日,虞光裕在拆卸旧锅炉劳动时,不幸被掉下来的通风管道砸伤,因流血过多,经抢救无效身亡,终年52岁。

特殊时期结束后,虞光裕获得平反昭雪,骨灰被放入沈阳回龙岗革命公墓,并在1979年被追认为中国共产党员。