声明:本文皆有官方可靠信息来源,已赘述在文章中。

前言

1999年5月8日,北约导弹袭击了中国驻南斯拉夫大使馆,许杏虎和妻子朱颖不幸牺牲,许杏虎在战火中坚守,为世界传递真实信息。

如今多年过去,还有人记得许杏虎吗?如今他又在家乡享受何种待遇?

战火中的无畏身影

1998 年,南斯拉夫联盟共和国内部局势混乱,科索沃地区的独立问题如同导火索,引发了激烈的冲突,阿尔巴尼亚族与塞尔维亚族之间的矛盾不断升级,暴力流血事件频繁发生。

那个时候的南斯拉夫处于一个非常危险的状态,以美国为首的西方国家披着“正义”的外衣,对南斯拉夫进行军事干预,过了一年,北约秘书对南联盟发动代号为 “盟军” 的空袭行动。

此后的 78 天里,南联盟遭到了北约的狂轰滥炸,北约 19 个成员国中有 13 个参与了空袭,他们向 990 个目标发射 2300 枚导弹、投掷 14000 枚包括贫铀弹和集束炸弹在内的炸弹 。

这场轰炸中超过 2000 名平民丧生,其中包括 88 名儿童,数千人受伤,近 100 万人沦为难民,人们生活在恐惧和绝望之中。

在这样危险的情况下,许杏虎和朱颖夫妇挺身而出,许杏虎得知光明日报征调驻南斯拉夫的记者后,毫不犹豫地主动接下了这个危险的任务。

他激动地说:“我是学塞尔维亚语的,能进行战地报道是我的荣誉,更是我的责任和义务,不管有多危险,我也要完成党和人民交给我的任务!”

朱颖虽然只是美术编辑,不在征调的名单里面,但她放心不下丈夫,坚决要与许杏虎一同前往,1998 年 7 月,许杏虎和朱颖毅然踏上了前往南斯拉夫的飞机。

登机前,许杏虎还将身上仅有的 2000 元存款,捐给了洪水灾区,抵达南斯拉夫后,他们立刻投入到紧张的工作中,许杏虎不顾生命危险,深入战地现场。

他用手中的笔和相机,记录下战争的残酷和人民的苦难。每一次外出采访,都充满了危险,但他从未退缩,在一个多月的时间里,许杏虎撰写了 90 多篇报道。

在《亲历炮火》中,他详细记录了战争的场景和南斯拉夫人民的悲惨遭遇:“街头弥漫着刺鼻的硝烟味,受伤的人们在痛苦地呻吟,孩子们惊恐的眼神让人心碎。

北约的轰炸无情地摧毁着他们的家园,这些无辜的百姓,他们做错了什么?”这些文章真实地反映了南斯拉夫的真实战况,让世界人民了解到了战争的真相。

初入职场的拼搏岁月

1990 年,许杏虎从北京外国语大学毕业后,凭借出色的能力,顺利进入光明日报国际部工作, 在国际部,许杏虎主要从事夜班编辑工作。

这是一份极其辛苦的工作,不仅要与外出采访记者的风光无缘,而且生活起居长年黑白颠倒,但许杏虎毫无怨言,他总是默默地坚守在自己的岗位上,认真对待每一篇稿件。

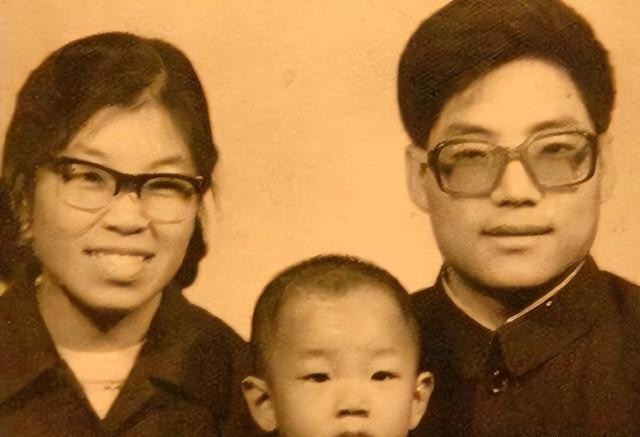

两人在工作中逐渐熟悉起来,他们一起讨论工作,分享生活中的点滴,渐渐地,爱情的种子在两人心中悄然发芽,随着时间的推移,许杏虎和朱颖的感情越来越深厚。

1998 年,这对相恋多年的恋人终于携手走进了婚姻的殿堂,婚后的他们,生活幸福甜蜜,工作上也相互支持,共同进步,成为了同事们眼中的模范夫妻。

永恒的怀念与故乡的传承

1999 年 5 月 8 日凌晨,以美国为首的北约轰炸中国驻南斯拉夫大使馆,许杏虎和朱颖以及新华社女记者邵云环,不幸牺牲。

许杏虎和朱颖的牺牲,让人们为他们的精神动容,同时为了表彰许杏虎和朱颖的英勇事迹,中宣部、人事部授予他们 “人民的好记者” 光荣称号 。

南联盟总统米洛舍维奇向他们授予“南斯拉夫之星” 勋章,他们的名字,将永远被后人记得,成为人们心中的英雄。

许杏虎的家乡江苏丹阳,更是以一种特殊的方式纪念着这位英雄,2001 年,丹阳市委、市政府将许杏虎的故乡高甸村以及周边的五龙村、北陵村、丰洛村 4 村合一,改名为杏虎村。

在杏虎村,一座庄严肃穆的许杏虎、朱颖烈士纪念馆拔地而起,纪念馆占地 6000 平方米,走进纪念馆,首先映入眼帘的是许杏虎和朱颖的雕像。

馆内陈列着他们的生平资料、照片、书信以及曾使用过的笔记本、钢笔等物品,在许杏虎的故居里,一切都保持着他离开时的样子。

农村走出的逐梦少年

1968 年,许杏虎出生在江苏丹阳的一个普通农村家庭,当时的农村条件并不富裕,许杏虎的家庭状况也不好,但他的父母也知道,在这个农村,学习是唯一的出路。

虽然家里没钱生活十分的困难,但是哪怕就算是这样他们家里人也是要全力支持许杏虎读书,老话常说:“穷人的孩子早当家”,许杏虎从小就懂事。

放学之后从不四处玩耍,而是主动帮叔叔干农活,在农田里,他虽然人小小一个,但却充满干劲,除草、浇水、施肥等农事,他都做得有模有样。

虽然一直在帮家里干活,但是这没有耽误他学习的进程,反而让他更加懂得学习机会的珍贵,每天早上许杏虎都是认真背书,从语文课文到英语单词,他都烂熟于心。

晚上也是认真学习到很晚,可以说是废寝忘食的地步了,他凭借着这股子勤奋刻苦的劲儿,许杏虎的学习成绩一直名列前茅,从小学到中学,他都是老师眼中的好学生。

1986 年,对于许杏虎来说是人生中极为重要的一年,他迎来了高考,在高考中他以优异的成绩被北京外国语大学塞尔维亚语专业录取。

这个消息在小小的村子里引起了轰动,乡亲们纷纷前来祝贺,他们为村子里出了这样一个优秀的人才而感到骄傲,许杏虎的父母更是激动得热泪盈眶。

进入大学后,许杏虎也知道自己被看做是全村的希望,也是一直上进努力,塞尔维亚语是一门小众语言,学习资料比较少,但这并没有难倒他。

他经常泡在图书馆里,查阅大量的文献资料,遇到不懂的问题,就向老师和同学请教,为了提升自己的语言水平,他还经常与外教交流,不放过任何一个练习的机会。

还不止呢,许杏虎还积极向报社投稿,他利用课余时间,撰写各种新闻稿件和评论文章,虽然一开始屡屡被拒,但他毫不气馁,他不断改进自己的写作风格和技巧。

终于他的努力得到了回报,他的文章开始陆续发表在一些报纸上,这些稿费不仅减轻了他的经济负担,还让他积累了宝贵的实践经验,为他日后成为一名优秀的记者奠定了基础。

结语

战争永远是残酷的,战争受伤的是各个国家的人民,是无数个破碎的家庭以及数不尽的鲜血,但是许杏虎夫妇的精神让我们感动。

正是有了她们这样无私奉献的人,才让我们知道了战争真实的样子。

参考资料