在厦门的一家社区底商里,午饭时间刚过,门口仍然排着一条长长的队伍。

老板站在明亮的玻璃档口里,熟练地将各类猪杂和牛杂倒进火力正旺的大锅,锅铲快速翻动间,一阵让人食欲大开的香气扑鼻而来。

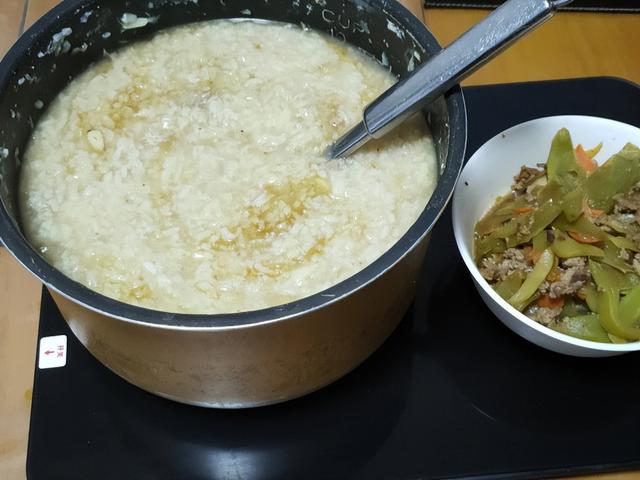

几分钟后,一盘香辣入味、锅气十足的爆炒生料端到了客人手中。

“这里的菜挺便宜,才30块一盘,我们公司好几个人每周都要来吃一次。

排队的李小姐笑着说。

而类似这样的爆炒生料店,正在全国许多城市悄然增加。

这究竟是小吃界的一次偶然走红,还是一股地方美食走向全国的新风潮?

如果你最近留意过短视频平台或者美食榜单,可能已经发现了一种叫“爆炒生料”的广西小吃。

它以新鲜的猪杂、牛杂为主料,配合各种独特的风味调料,在猛火中快速翻炒后上碟。

从南宁到广州,从厦门到上海,爆炒生料的身影逐渐出现在各大城市的社区、美食街或写字楼周围。

这些曾经以夫妻店形式经营的地方小吃,如今正逐步探索品牌化和连锁化的发展路径。

比如厦门的“邕城小熹”,菜单精简,只提供4款爆炒家常菜,却吸引了大批回头客。

据不完全统计,爆炒生料相关的话题在短视频平台播放次数已突破5200万次。

这种趋势不禁让人联想到之前“出圈”的江西小炒,与本土化程度极深的湘菜。

这些都是通过聚焦地方特色又兼顾大众需求,成功将区域美食推向全国的例子。

而广西爆炒生料,显然正在复刻这一模式,用平价又美味的小炒迅速赢得市场。

对于吃货来说,最让人着迷的可能就是那一口“锅气”。

炒锅翻动间,伴着滋拉滋拉的声响,热油和调料的香气裹住所有食材,锁住新鲜,味道浓郁,这就是爆炒生料的灵魂所在。

这种“锅气”背后的关键是食材的新鲜感。

许多爆炒生料店会在显眼位置标注“当日直送的生料”“不使用预制菜”等字样,让客人放心。

就拿猪肝、脆肠这些常见的材料来说,必须保证当天加工配送,否则稍有处理不当口感就完全不一样。

而顾客还能透过玻璃挡板,亲眼看到厨师现场爆炒的过程,这种透明的体验增加了对食物品质的信赖感。

此外,爆炒生料还有浓厚的地域风味,比如“老友味”——酸香中带辣的调料口味,简直是螺蛳粉的姐妹版。

吃过一次,你或许会忍不住期待下一次。

动辄千元的人均消费并不是所有人都能负担得起的奢侈,而一盘30块左右价格的爆炒生料,无疑是大众化的理想选择。

如今的消费者越来越注重性价比,他们希望花更少的钱品尝到物美价廉的美食,而广西爆炒生料正好占据了这样的市场空白。

以人均消费来看,多数爆炒生料店的标准价格都在30至50元之间。

比如深圳的一家粉馆,会提醒“单人用餐4两,双人用餐8两”,很贴心地帮消费者控制预算。

即使是选择团购套餐,也能做到不超过40元的人均消费。

此外,这些餐馆不仅菜品亲民,氛围也是如此。

点一盘生料外加一份其它家常小炒,端着热腾腾的饭菜坐在亲切的大排档风格里,也能让日常饮食多些烟火气的温暖。

和湘菜那种偏时尚型的装修路线不同,爆炒生料店大多更接地气。

它们很少开进大商场,更多强调贴近生活:常见于社区底商、街边铺面,或者写字楼周边。

这意味着离顾客的日常生活更近,想吃时随时都能找到。

装修上,这些店保留大排档的轻松氛围,同时加入一些细节设计,比如传统的红底铜字招牌、黑板手写菜单,墙上则挂着毛笔风格的标语。

一些特色展示柜里甚至还能看到广西的腌制酸嘢,让老顾客倍感亲切,也勾起新顾客的好奇。

这样的设计不仅节省了成本,还赋予空间更多的生活气息。

人们在这里吃饭,不是为了拍照发朋友圈,而是单纯为了那一顿让人满足的好味道。

这份真实感,是爆炒生料能赢得口碑的一部分。

爆炒生料为什么能从一个地方小吃成长为全国的网红品类?

答案或许就在它亲民的价格、直白的锅气和贴合日常的风格中。

它不追求所谓的“精致”“高端”,而是用平凡的方式满足大家对美味的渴求,让吃饭回归最纯粹的体验。

其实,地方菜系的崛起早已不是什么新鲜事。

从湘菜到江西小炒,再到今天的广西爆炒生料,我们看到的是一种源自生活、又贴近生活的饮食文化焕发了生机。

或许,在未来的某一天,我们会在更多城市的街头巷尾,看到它们的身影。

而那些大锅翻炒的热闹场景,也将继续记录着我们平凡生活里的满足和欢愉。

吃饭这件小事,从来都不只是果腹那么简单。

它承载着记忆、家的味道,以及人与人之间最温暖的连接。

面对一盘热腾腾的新鲜美味,谁能不动心呢?