在某个阳光明媚的早晨,小王正准备上班,突然间,手机上的新闻推送炸开了锅,所有人都在讨论华为那72名员工的舞弊事件。

他躺在床上,心想:“这么大的公司,也会有这种事?”这场舞弊风波如同一块石子投进了平静的湖面,引发了无数涟漪。

事件回顾:从内部通报到行业震撼让我们从头说起。

事情的源头是一次内部通报。

据说华为发布了一份长达6500字的通报,详细描述了这起舞弊事件。

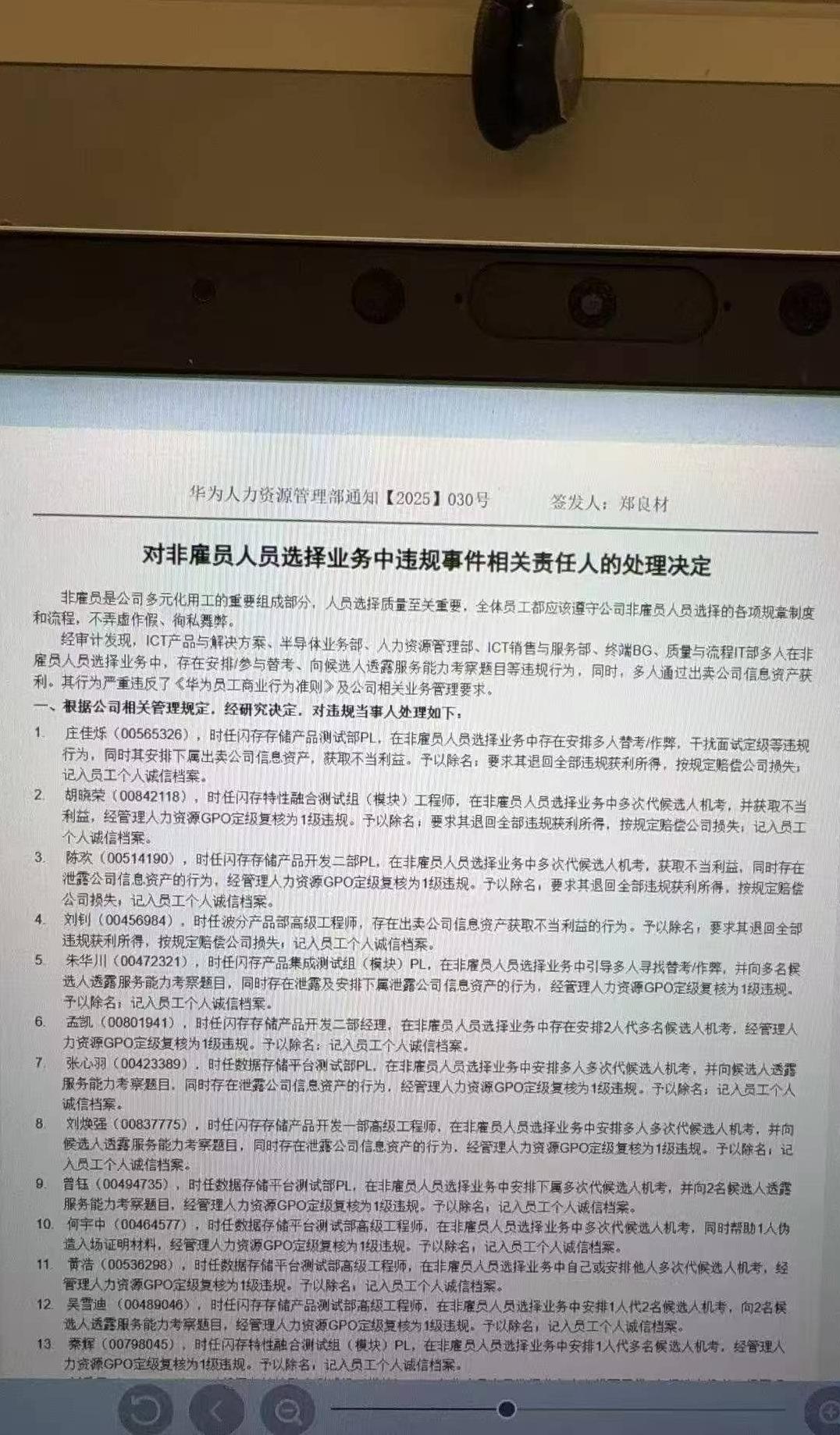

这次事件主要是通过外包招聘环节发生的,比如替考、泄题甚至信息资产倒卖,涉及到72名正式员工和19名非正式员工。

网络上人们对此热议纷纷,毕竟这可是华为,一个平常被认为是实力和声誉兼具的企业。

各大行业内外因此震动,讨论声四起。

小王边啃着早餐边想着:“这种事儿一旦曝光,影响还真不小。”

灰色产业链:替考、泄题与薪资回扣随着事件逐渐发酵,更过内幕被揭开。

事件核心是一条庞大的灰色产业链,涉及HR、外部培训机构甚至一些IT社区的博主。

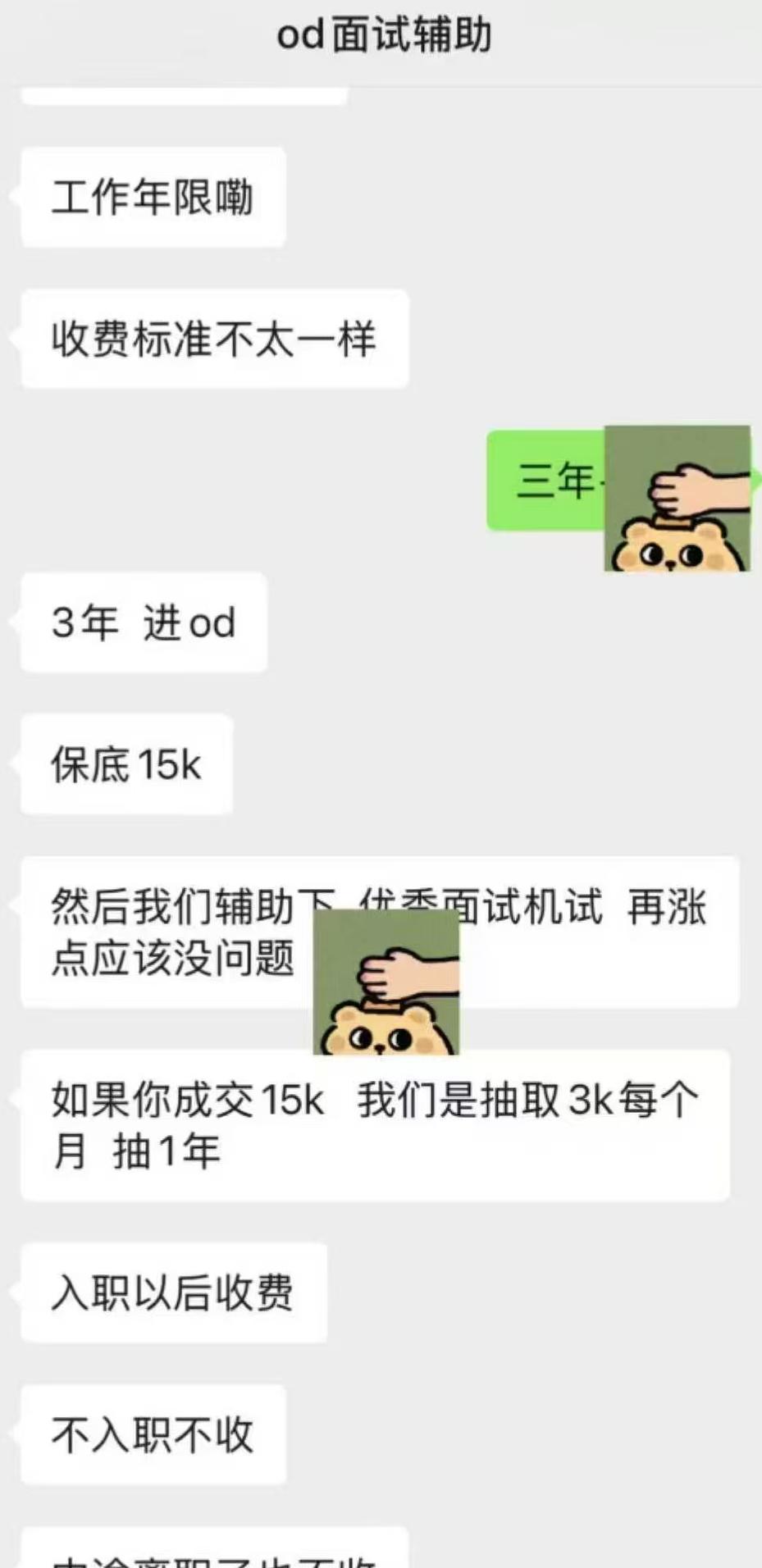

据说,它们通过安排替考、泄露考题等方式帮助应聘者作弊,还从中收取“推荐费”。

比如,一个月薪1.5万元的员工,需要在12个月中,每个月支付3000元回扣。

这不禁让小王联想到他以前在公司里听到的一些“传闻”。

作弊、舞弊这些事,从来都不少见,只是这一次,规模令人咋舌。

他想:这就像是一场合谋,利益背后的人们心照不宣地运作。

华为的分级惩处措施对于事情的严重性,华为采取了分级处罚的措施:最严重的13人被直接除名,还需要退还非法所得并赔偿公司损失;一些情节较轻的员工被辞退,虽然有一定的补偿。

26名管理者因为监督失职被降职和冻结晋升。

华为的反应看起来很果断,毕竟企业的声誉岂容因几个员工的小动作而毁于一旦。

小王心想:“在利益面前,有时候人的理智就悬在一线之间。”

行业趋势:互联网大厂的反腐动作

其实,华为并不是孤例。

在过去几年,各大互联网公司都曾爆出类似的事件。

腾讯、字节跳动、网易等企业也纷纷展开内部反腐行动。

不少人在处理不当行为时毫不手软,直接交由司法处理。

对于小王这样在大厂工作的人来说,这些新闻仿佛成了早餐的固定配餐,一边看着这些事儿一边咀嚼着早饭,“公司又在反腐了,今天怎么又出事了?”已经习以为常。

但这次华为的事件,之所以特别引人关注,是因为它暴露了招聘流程中的一些监管漏洞,也引发了大家对企业人才选拔机制的反思。

小王不禁思考:“这是否意味着,未来公司在用人方面会更加严格呢?”

随着疑云散去,人们或许会忘记个别事件的细节,但这场风波带来的思考却无法挥之而去。

或许这是一个提醒,让我们在快节奏、竞争激烈的工作环境中,偶尔停下来,想想什么才是最重要的。

在舞弊问题一再涌现的今天,个人的底线和诚信,比起一时的利益,显得更为珍贵。

正如那句老话:“没有买卖就没有伤害。”与其在其中纠结,不如从根本上杜绝这样的“需求”。

小王放下手机,默默地想:无论大公司还是小企业,利益总归是一时的,而做人,才是一辈子的事。

企业的制度,个人的诚信,都是我们在工作和生活中,需要时刻保持警觉的课题。