明朝正德八年,也就是1513年的一个秋日午后,珠江口的屯门岛迎来了一群不速之客。

只见远处海平面上,几艘陌生的船只正缓缓驶来,桅杆上飘扬着从未见过的旗帜。

岸边的渔民们纷纷放下手中的活计,瞪大眼睛望向那些造型奇特的船只,窃窃私语中充满了好奇和疑惑。

这支船队来自遥远的欧洲大陆,他们是一群葡萄牙探险家,当他们的脚步首次踏上这片陌生的土地时,内心既激动又忐忑。

为了纪念这个重要时刻,探险队在岛上树立了一根刻有葡萄牙王室纹章的石柱,仿佛在向这片未知的大地宣告自己的存在。

此时此刻,在遥远的里斯本王宫里,葡萄牙国王曼努埃尔一世正踱步沉思。

他的眼中闪烁着对东方的渴望和好奇,脑海中萦绕着无数关于这个神秘国度的问题:中国究竟在哪里?他们的军队有多强大?那里的人们过着怎样的生活?

这些问题也正式揭开了葡萄牙与中国这两个古老文明的漫长交往史,就这样,一段跨越大洋的交往序幕徐徐拉开。

然而,谁也没有预料到,这场看似平静的初次接触,竟然会被一个小小的翻译搅合,而这次举动,也间接的改变了历史走向,在未来掀起惊涛骇浪。

1516年的初夏,葡萄牙里斯本港口一片繁忙,一支由托马斯·皮莱资率领的使团正在为即将开始的远航做最后的准备。

船员们忙碌地往船上搬运各种物资,有食物、饮水、武器,还有专门准备的礼物。皮莱资站在码头上,眺望着远方的海平面,内心充满了对未知的期待和挑战。

国王曼努埃尔一世亲自来到码头为使团送行。

他拉着皮莱资的手郑重地说:"托马斯,这次任务关系重大,你们一定要在中国站住脚,想办法建立交易。"皮莱资点头应答,将国王的嘱托铭记于心。

经过一年多的艰苦航行,皮莱资一行终于在1517年8月15日抵达了屯门岛。他们沿着珠江逆流而上,最终在广州城外的怀远驿停泊。

然而,他们的到来并没有受到预期中的热烈欢迎,相反他们遇到了一系列意想不到的困难。

葡萄牙使团的翻译官火者亚三站在船头,眺望着眼前既陌生又熟悉的景象,作为一个在广东长大的江西浮梁人,他深知文化差异可能带来的误解。

然而,即便有他的协助,葡萄牙人还是在与粤地官员的接触中犯了不少错误。

在广州港口,葡萄牙水手们按照欧洲的习惯,高举旗帜和长矛,并鸣炮三声以示敬意。然而,这在中国官员眼中却是极大的无礼。

一位年长的官员皱起眉头,对身边的属下低声说:"这些蛮夷真是不懂规矩,如此喧哗,难道是来耍威风的吗?"

更巧合的是,当时东南沿海正流传着一些可怕的传言,说葡萄牙人会拐卖儿童。这让当地官员对他们更加警惕,私下里纷纷议论道:"听说这些红毛鬼会偷走我们的孩子,必须小心提防。"

于是为了惩戒这些来访者,当地官员扣押了众人,让其去学习礼仪,而翻译火者亚三却被打了几十大板,原因是明朝认为是火者亚三的交流不当,导致了这些来访者没有做好礼仪。

于是,葡萄牙使团(被喊作佛朗机)就灰溜溜的去学习如何跪拜了,但还没等礼仪学完,坏消息就传来了。

佛郎机不在《大明会典》的朝贡之国之列,没资格北上北京面圣,更别说建立平等交易了。

那怎么办呢?火者亚三想了一个办法——借尸还魂。

1511年,也就是正德六年,葡萄牙人进攻了苏门答腊的“满刺加国”,当时满刺加国在明朝的朝贡名单上,葡萄牙攻占了满刺加后,就以满刺加的名义向朝廷进贡,捏造了一个使团,而火者亚三便成为了这个所谓的冒名使团的使臣。

尽管开局不利,火者亚三还是凭借自己的口才,成功引起了明武宗的注意,成为了明武宗的红人,众所周知明武宗爱玩,所以火者亚三经常带他去往各种风月场所。

甚至在后来的皇帝南巡期间,火者亚三都陪伴在侧,教授皇帝葡萄牙语。

俗话说得好,人狂必有天收,随着时间推移,火者亚三的行为变得越发轻狂。

在北京的官场中,火者亚三常常招摇过市,举止傲慢。穿着不合礼制的服装出入朝堂,引起了众多官员的不满。礼部主事梁焯看不下去了,在朝堂上大声斥责:"你这番邦之人,竟敢如此僭越礼法,实在是有辱国体!"

梁焯的怒斥引起了朝廷的关注,很快,火者亚三的真实身份被揭露,连夜投入大牢。在狱中,他不得不承认自己的所作所为和葡萄牙的骗局。

最终,这位曾经风光一时的翻译官以凄惨的方式结束了自己的生命。

并且火者亚三事件的余波迅速蔓延,葡萄牙使团在北京的活动也受到了严密监控,他们的一举一动都被置于放大镜下,皮莱资感到事态已经无法挽回,只能带着失望和挫折感离开了这个他们梦寐以求的神秘国度。

就这样,葡萄牙与中国的首次正式接触以失败告终,这次挫折不仅打击了葡萄牙人的信心,也让中国官方对这些来自海外的陌生人产生了更深的戒心。

葡萄牙人眼见内部攻略失败,于是开始在我国沿海与海寇勾结,利用走私倒卖物品。

之后的明世宗,也就是嘉靖皇帝眼看无法制止,只能选择海禁政策,走向了闭关自守,而这也是后来清朝闭关锁国的一部分诱因。

1521年的春天,广州的街头巷尾弥漫着一种紧张的气氛。距离皮莱资使团的失败已经过去了四年,但葡萄牙人并未就此罢休。

他们派出了新的使者,试图通过武力和金钱的力量重新打开中国的大门。

然而,此时的明朝朝廷对葡萄牙人的态度已经发生了根本性的改变,火者亚三事件的阴影仍未散去,加之葡萄牙人在马六甲的侵略行为传到了中国,引起了朝廷的极大不满。

就在这年的夏天,葡萄牙舰队再次出现在屯门岛附近。然而,等待他们的不是友好的使者,而是严阵以待的明军。

战斗一触即发,葡萄牙人的火炮虽然威力强大,但在明军的人海战术面前显得力不从心。汪柏指挥着明军,像潮水一般向葡萄牙人的阵地涌去。

激烈的战斗持续了整整一天,当夜幕降临时,葡萄牙舰队已经伤痕累累,他们不得不承认失败,狼狈地撤离了屯门岛。

这场被后世称为"屯门之战"的战役,彻底粉碎了葡萄牙人认为中国防御力量薄弱的幻想,然而,他们仍然不甘心就此放弃。

仅仅一年后的1522年,葡萄牙人卷土重来。这一次,他们选择了在新会西草湾登陆。然而,等待他们的依然是明军的雷霆一击。

在这场新的战斗中,葡萄牙的战船被明军的火箭点燃,场面一度陷入混乱。葡萄牙人不得不再次撤退,他们终于认识到,单凭武力是无法在这片土地上立足的。

连续两次的惨败让葡萄牙人开始重新思考与中国打交道的策略 ,他们意识到,要想在这片土地上立足,不能采取武力。

这一系列的军事冲突不仅改变了葡萄牙人对中国的认知,也让明朝朝廷对这些来自海外的"蛮夷"有了新的看法,明朝这边开始学习建造各种火器、大炮,而葡萄牙人则有了一个新的诡计。

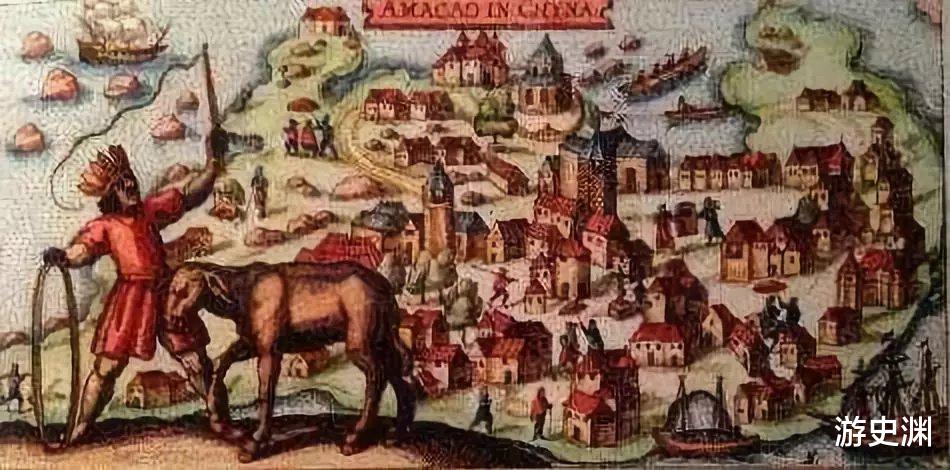

1553年的一个风和日丽的早晨,广东沿海的官员们正在为一件棘手的事情伤脑筋。一支葡萄牙船队出现在了澳门附近,声称他们的船只在风暴中受损,需要借地晾晒货物。

这个请求让官员们陷入了两难,一方面,他们对这些曾经与明军交战的外国人心存戒备;另一方面,葡萄牙人提出的丰厚报酬又让他们难以拒绝。

最终,一种说法是,海道副使汪柏在葡萄牙人的对金钱攻势下,同意了葡萄牙的请求:"让他们暂时留下也无妨,我们可以借此机会更好地了解他们,同时也能从中获利。"

就这样,葡萄牙人获得了在澳门暂时停留的许可,实现了他们计划的第一步。

万历《广东史通》记载:“嘉靖三十二年,蕃舶托言舟触风涛,故借濠镜地曝晒诸水渍贡物,海道副使汪柏使之。(……)蕃人之入居澳,自汪柏始。

随着时间推移,葡萄牙人在澳门的存在逐渐从临时变成了长期。

他们开始在这片土地上建造房屋、教堂,甚至还修建了简单的防御工事,澳门逐渐成为了一个独特的聚居地,东西方文化在这里交融碰撞。

葡萄牙商人们很快发现了澳门的地理优势,这里地处珠江口,是连接中国内地和海外的重要枢纽。他们开始积极地与当地商人建立贸易关系,同时也努力与明朝官员保持良好的沟通。

1573年,一个重要的转折点到来了,葡萄牙人开始每年向明朝缴纳500两白银作为地租。这看似简单的交易,实际上标志着葡萄牙人在澳门的居住获得了某种程度的合法性。

然而,明朝并未因此放松对澳门的管控,他们设立了专门的行政机构,制定了详细的法规,以确保葡萄牙人的活动始终在其掌控之下。

随着时间推移,澳门逐渐发展成为一个重要的跳板,来自欧洲的商人汇聚于此,带来了丰富的商品和文化交流,但随之而来的问题就是澳门被强占。

虽然葡萄牙人最早在澳门立足,并且利用与明朝的关系,在中国沿海建立了一个重要的贸易据点。然而,同为扩张先锋的西班牙,野心同样不容小觑。

早在1526年,西班牙探险家埃尔南·科尔特斯曾向国王查理五世提出了一个大胆的计划:征服中国。

尽管这一计划未能付诸实践,但它清晰地反映了西方列强对我国这片富饶土地的渴望。

科尔特斯的计划虽然失败了,但西班牙并未因此止步。他们将目光转向了另一个目标——菲律宾。1565年,西班牙远征队在菲律宾登陆,迅速将其纳入殖民统治之下。

菲律宾的地理位置极为重要,西班牙人视其为进攻中国的跳板。然而,他们低估了中国的防御力量,错误地认为可以通过控制这一战略要地来征服中国。

与此同时,明朝也密切关注着这些外国侵略者的一举一动。虽然明朝允许葡萄牙人在澳门居住,但这绝不意味着中国放弃了对澳门的主权,相反,明朝通过一系列严格的管理措施,牢牢掌控着澳门的局势。

当时的明朝对葡萄牙的人的印象就是:

“诡形异服,弥漫山海;剑光耀日,火炮震天;喜则人而怒则兽……若一旦豺狼改虑,不为狗鼠之谋,不图锱铢之利,拥众入据香山,分布部落,控制要害,鼓噪直趋会城,俄顷而至,其固诚有不忍者,可不逆为虑耶?”

说明当时的官员业意识到了葡萄牙人的行为,所以当清朝取代明朝统治中国后,他们延续了对澳门的管理政策。为了进一步加强控制,清朝还设立了澳门海防军民同知,负责澳门的军事和行政事务。

但遗憾的是,明末清初的闭关锁国,已经让中国远远落后于世界。

直到1580年,葡萄牙与西班牙的王室通过联姻形成了“伊比利亚联盟”,这一联盟理论上应当使两国在东亚的势力联合,但由于我国的有效控制,这种联盟并未对我国构成更大的威胁。

中国官员们在处理与这些西方“夷人”的关系时十分谨慎,确保在维持一定贸易利益的同时,坚守国家的主权。

随着时间的推移,欧洲列强之间的势力格局发生了变化,这也逐渐影响到了东亚的局势,随着明朝的衰落和清朝的建立,中国对外来势力的控制逐渐松懈。

1749年,乾隆十四年,澳门同知张汝霖与香山县令暴煜共同制定了《澳夷善后事宜条议》。

这是一份旨在进一步规范葡萄牙人在澳门活动的文件,详细规定了葡萄牙人的居住区域、贸易、住房、纳税、宗教等事务。这显示了清朝试图通过法律手段继续控制澳门局势的努力。

在此期间,葡萄牙人表现得相对顺从,不敢轻举妄动。然而,随着时间的推移,尤其是在19世纪初期,欧洲列强的态度发生了根本性变化,葡萄牙的野心也逐渐显现。

1840年,英国发动了第一次鸦片战争,这场战争彻底改变了中国与西方列强的关系。晚清在西方列强的武力威胁下,被迫签订了一系列屈辱的割地赔款条约,使得中国的局势日益混乱。

在这种背景下,葡萄牙趁火打劫,试图将澳门据为己有。

1843年,澳门的葡萄牙人向清朝钦差大臣耆英提出要求,试图改变澳门为中国内港的现状,豁免每年向清朝缴纳的500两地租银,并要求由葡萄牙士兵驻防整个澳门半岛。

1849年3月5日,葡萄牙人采取了更为激烈的措施,公开关闭中国设在澳门的海关,拆毁税馆,并驱逐驻守澳门的中国海关官员。

此时,清朝对澳门的管治权实际上已经基本丧失,澳门逐渐落入葡萄牙的完全控制之下。令人痛心的是,这一扩张过程中,清朝并未给予实质性的抵抗,葡萄牙的控制在事实上得到了巩固。

1887年12月1日,葡萄牙与清朝签订了《中葡和好通商条约》,这一条约在法律上正式承认了葡萄牙对澳门“永居管理”的权利。

这是中国近代史上唯一一个在法律上对澳门地位作出明确规定的条约。通过这一条约,清朝彻底丧失了对澳门的管辖权,葡萄牙也因此在法律上正式确立了对澳门的殖民统治。

随着《中葡和好通商条约》的签订,澳门的命运在法律上被确定为葡萄牙的殖民地。

这不仅标志着中国失去了对澳门的控制,也预示着西方列强在东亚的殖民扩张进一步加剧。然而,这一阶段的结束只是另一个更为动荡时代的开始。

至此,葡萄牙与中国的接触落下尾声,直到1999年12月20日,澳门才正式回归祖国的怀抱。