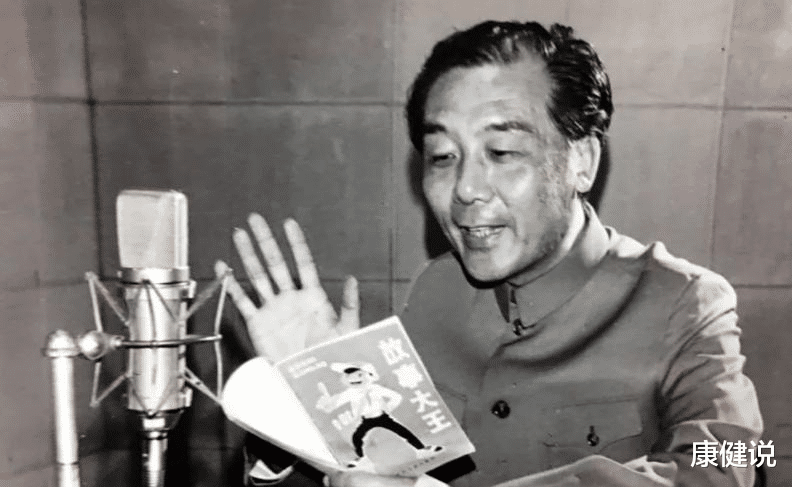

2024年3月28日的上海福寿园里,数百人屏息聆听一段穿越时空的声音。当陈醇朗诵的巴金《生命》原声在追思会现场响起时,在场者都感受到某种奇妙的共振——这位91岁离世的播音艺术家,正用他最擅长的方式完成最后一次"现场直播"。

我注意到一个耐人寻味的细节:追思会现场摆放着陈醇生前使用的老式话筒。这个诞生于晶体管时代的设备,与当代智能录音设备形成鲜明对比。上海戏剧学院2023年的研究显示,现代AI语音合成技术已能完美模拟人类声线,但现场听众仍为那段半个世纪前的录音热泪盈眶。这不禁让人思考:在技术狂飙的时代,传统播音艺术究竟蕴藏着怎样的永恒魅力?

陈醇的弟子于立讲述的故事颇具启示。1980年代某次重大直播前,设备突发故障,陈醇在毫无扩音设备的情况下,凭借多年练就的胸腔共鸣完成整场播报,声震全场。这种"人肉音响"的硬功夫,在当下设备精良的录音棚里已成传说,却恰恰印证了声音艺术最本质的奥秘——用生命能量传递思想温度。

少儿图书馆高级录音师王卫平的回忆揭开了"声音炼金术"的幕后。他说陈醇备稿时会把每个汉字拆解成"声母、韵母、声调"三个维度,用不同颜色标注情感层次。这种近乎偏执的工匠精神,与当下短视频时代的"三秒定律"形成戏剧性反差。有趣的是,字节跳动2024年语音实验室的最新研究显示,经过专业训练的人声在用户留存率上比AI语音高出37%,这或许揭示了传统技艺的现代价值。

在南京西路老录音棚的档案库里,保存着陈醇1954年播读首部《宪法》的钢丝录音带。当技术人员用现代数字修复技术处理这些珍贵资料时,发现其中蕴含着独特的频率特征。中国科学院声学研究所李博士团队发现,这些历史录音中0.8-1.2kHz频段的声波,能有效激活听众的镜像神经元——这正是陈醇声音让人产生强烈共情的科学密码。

更值得玩味的是,陈醇晚年曾参与"声音银行"公益项目。他系统录制了3000个汉语常用字的"标准发音",这些数据现已成为语言保护工程的基石。这种超前的文化自觉,在方言消亡速度加快的今天(联合国教科文组织数据显示中国现存方言较1950年减少62%),显得尤为珍贵。

追思会上播放的《生命》朗诵,恰成绝妙隐喻。陈醇的声音生命虽已谢幕,但其创造的声波仍在文明长河中激荡。上海音乐学院新开设的"声音考古学"专业,将陈醇的播音作品作为重点研究对象,试图解码其中蕴含的时代记忆与文化基因。

这种声音的永恒性在年轻人中引发意想不到的回响。B站上,00后用户自发将陈醇的《白杨礼赞》朗诵与赛博朋克视觉结合,创作出点击量超百万的混剪作品。这种跨时空的艺术对话,印证了法国哲学家阿达利预言的"声音的流动性文明"——真正伟大的声音艺术永远活在不断的重新诠释中。

在浦东的智能语音实验室里,工程师们正尝试用陈醇的声纹数据训练AI模型。但项目负责人坦言,算法能复刻音色,却难以再现那种"带着体温的顿挫"。这让人想起陈醇生前常说的比喻:"好声音就像黄酒,要经过时光的沉淀才有醇香。"

当追思会人群散去,那些回荡在纪念堂的声波依然在时空中穿行。陈醇用一生证明,真正的好声音从不畏惧技术变革,就像他在1956年南京路实况转播时征服了露天环境的噪音,今天的经典播音艺术同样能在信息爆炸时代找到共鸣空间。

站在5G直播时代的门槛上回望,我们发现陈醇留下的不仅是声音遗产,更是一套完整的"声命系统":从字斟句酌的工匠精神,到声入人心的艺术追求,再到文化传承的使命担当。这些要素构成的"声音DNA",正在新一代播音人身上延续。

下次当你在地铁里刷到AI主播的短视频时,不妨点开一段陈醇的《有的人》朗诵。那些穿越六十载风雨依然鲜活的声波,或许能让你在算法洪流中触摸到真正的"声命力"。毕竟,在这个屏幕占据我们90%注意力的时代,或许更需要这种能震颤心灵的声音来唤醒沉睡的耳朵。