北京三里屯的咖啡馆里,三个年轻妈妈正激烈讨论着手机屏幕里的新闻。她们面前漂浮着拿铁的热气,话题却聚焦在汪家子女的日常照片上。这种场景每天都在中国各大城市上演,折射出当代社会对公众人物子女的集体凝视。当大S骤然离世引发的舆论海啸逐渐退去,我们或许该换个视角审视这场持续两个月的全民围观——这不仅是娱乐事件,更成为观察中国家庭教育转型的活体样本。

台北某国际学校的围墙外,常年蹲守的镜头记录着汪家子女的每个表情。这种近乎病理性的关注,让人想起日本学者上野千鹤子在《厌女》中描述的"视觉暴力"——公众对名人后代的好奇,本质上是对他人生活的掠夺性消费。2023年《儿童发展研究》期刊数据显示,长期暴露在媒体关注下的儿童,焦虑症发病率是普通儿童的3.2倍。

某次家长开放日,十岁的小玥儿在手工课上捏出个破碎的陶罐。当老师询问创作意图时,孩子低声说:"这是妈妈的花瓶。"这个细节被在场的自媒体人捕捉,瞬间登上热搜榜单第三。心理学教授李明阳指出,丧亲儿童的艺术表达往往具有疗愈功能,但当创作过程沦为公共谈资,治疗就异化为二次创伤。

马筱梅在阳明山步道牵着孩子远去的背影,意外成为教育理念变革的隐喻。这个九零后继母的"暴怼"式回应,实则是新世代父母对传统教养方式的颠覆。相较于大S时期将子女作为时尚配件的"晒娃"模式,汪家现在奉行的"减法教育"正在重构明星家庭的价值排序。

在深圳某创投论坛,汪小菲分享的育儿经引发企业家群体共鸣:"我们给孩子最大的自由,就是允许他们成为普通人。"这种理念与哈佛教育学院最新研究不谋而合——过度强调特殊性的"星二代"培养模式,会使儿童产生认知失调,而强调共性的"富二代"教育反而能建立更健康的人格边界。

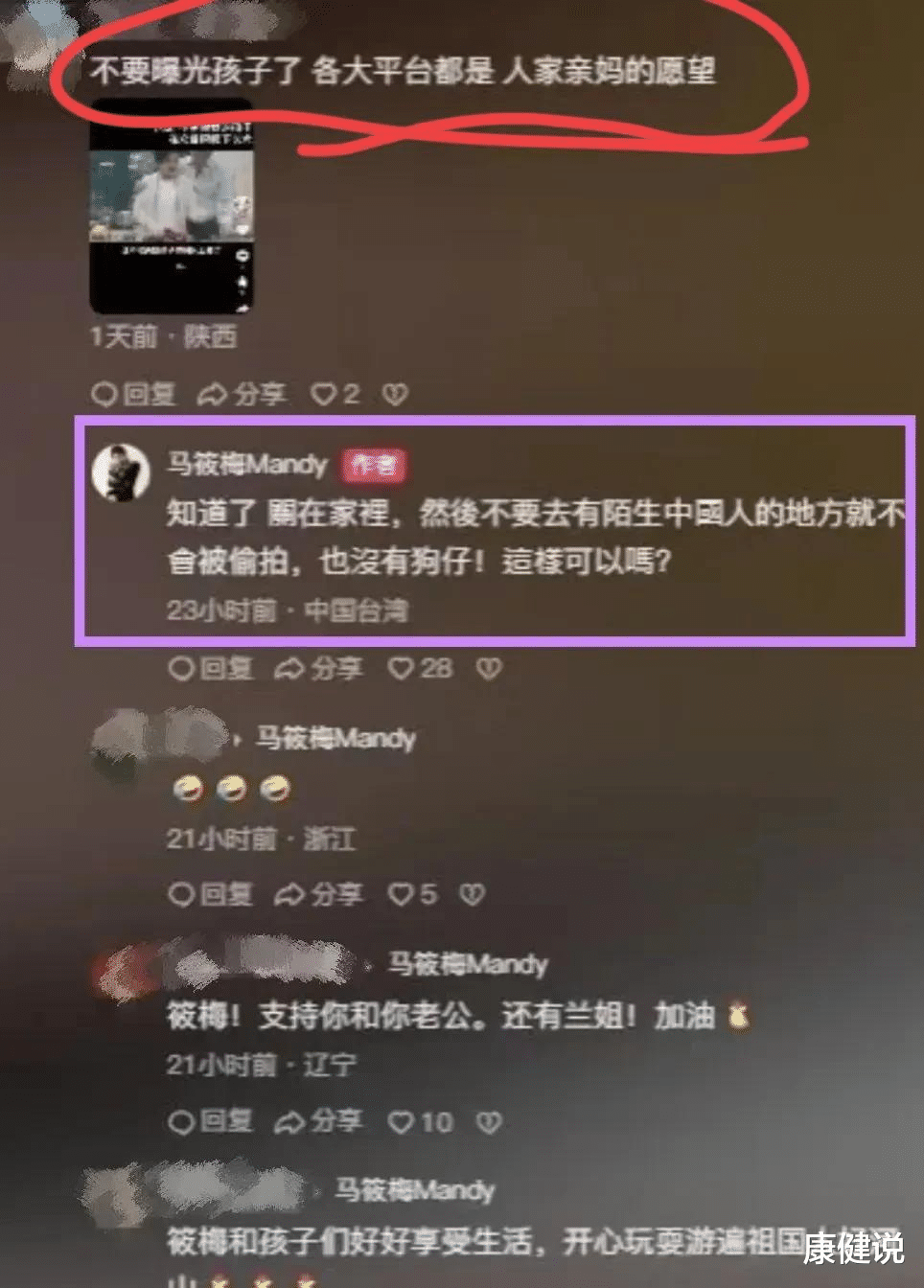

公众监督与隐私权的平衡术杭州某科技公司的算法工程师向我展示了一组惊人数据:关于汪家子女的偷拍视频,在AI人脸识别系统中的拦截率仅为23%。这个数字暴露出法律保护与技术监控之间的巨大鸿沟。当我们津津乐道于"别人家孩子"的成长故事时,是否意识到自己正在参与制造数字时代的"楚门秀"?

某次直播带货中,张兰无意间透露孩子想报考普通公立学校,立即引发网友关于"教育资源浪费"的争论。这种全民监督的吊诡之处在于:我们既渴望名人子女回归平凡,又用精英标准评判他们的每个选择。社会学家王芳在《围观者效应》中写道,这种集体心理本质上是对自身阶层焦虑的投射。

重建儿童社会支持体系在成都某儿童心理咨询中心,治疗师们正在用汪家案例设计新的干预方案。墙上贴着孩子们画的"情绪天气图",某个匿名作品里,灰色云朵中透出的金色阳光,恰好对应着心理咨询师林悦的观察:"公众善意的祝福,可以成为丧亲儿童重建安全感的重要养分。"

某民办学校推出的"媒体素养课"教案里,专门设置了"如何应对意外走红"的情景模拟。这种教育创新背后,是整代人对数字时代童年保护的集体觉醒。当我们讨论该不该祝福汪家子女时,或许更应该思考:如何构建让所有儿童免于过度曝光的防护网?

结语夜幕降临时分,台北101大楼的霓虹照亮汪家阳台的绿植。那些在社交媒体上疯传的偷拍照里,孩子们追逐嬉戏的影子正在模糊成普通童年的模样。这场持续六十天的全民观察,最终教会我们的或许不是如何评判某个家庭,而是如何在数字时代守护每个孩子的生长轨迹。下次再看到明星子女的日常照片时,不妨多停留三秒思考:这个点赞,究竟是祝福还是伤害?