2023年暑期档某视频平台热播的古装剧中,男主角出场时满屏"求一双没看过的眼睛"的弹幕,让制作方连夜召开紧急会议。这个场景完美复刻了2016年《青云志》播出时,观众集体请愿"给张小凡换张脸"的互联网奇观。从朱孝天的"羊肉串香帅"到张翰的"油田王子",古装美男的选角争议早已超越单纯颜值讨论,演变成一场关于影视工业体系失序的全民审判。

《2023中国影视产业发展报告》披露的数据令人心惊:古装剧选角中"流量优先"原则占比高达67%,而专业适配度仅占选角决策因素的23%。这个冰冷数据背后,是某视频平台高管在行业论坛上的直言:"我们采购剧集时,主演的微博超话排名比剧本评分更重要。"

这种畸形生态催生了无数选角灾难。就像某位不愿具名的选角导演透露:"去年某S+项目,资方直接甩来三个流量名单,要求必须用他们演'京城四美'。你能想象硬汉型演员被迫画桃花妆的场面吗?"这种资本暴力不仅摧毁角色,更让演员陷入"扮丑-被嘲-掉粉-接烂戏"的恶性循环。

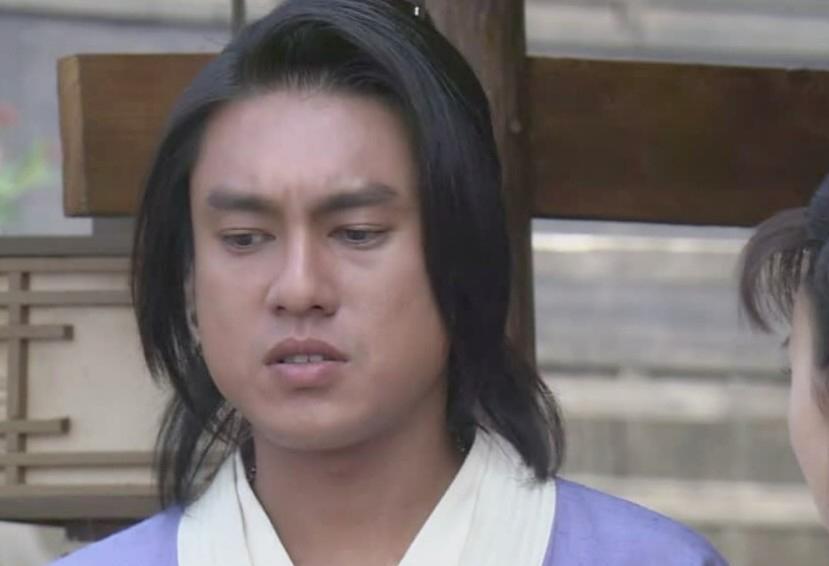

心理学中的"认知失调理论"在这里得到完美印证。当杨祐宁版马子澹顶着"第一美男"头衔出场时,原著粉大脑中文字形象与视觉形象的巨大割裂,直接触发心理防御机制——这也是"丑男"话题总能引爆社交平台的根本原因。

某大数据公司对近十年古装剧观众画像的追踪显示:女性观众占比从58%飙升到82%,审美偏好完成从"阳刚硬汉"到"破碎感美人"的迭代。但影视制作方显然没有跟上这轮进化,仍在用二十年前的选角模板应对Z世代的审美需求。

这种滞后在造型领域尤为明显。当00后观众在抖音追捧"新中式美学"时,我们的古装剧还在批量生产"影楼风"造型。吴建豪的"非洲脏辫"和于小彤的"羊驼刘海",本质上都是工业化流水线产物——某古装剧服装指导坦言:"现在剧组都是'服装包'制度,二十套衣服八个剧组轮着用,谁还管角色适配?"

更值得警惕的是"安全区审美"的蔓延。某顶流小生在采访中自曝:"现在拍古装必须带三个化妆师,光粉底就要打五层。不是我们油腻,是怕被截图做黑热搜。"这种过度修饰反而造就了张翰的"水油分离"名场面,堪称当代影视工业的黑色幽默。

转机出现在2023年。《长相思》《莲花楼》等剧集的成功印证了"适配度优先"原则的胜利。制作方开始采用"观众陪审团"模式,在选角阶段就引入真实观众参与测评。某平台数据显示,采用这种机制的剧集,开播差评率下降41%,口碑逆袭率提升67%。

更值得玩味的是"整容式演技"的复兴。当观众为《少年歌行》中李宏毅的表演真香时,实际上完成了一次审美范式转移——人们开始接受"第二眼美男"。这种转变倒逼演员回归演技本位,某表演指导机构2023年报名人数暴涨200%,印证着行业的新风向。

技术革新也在重塑选角模式。爱奇艺最新公布的虚拟选角系统,能通过AI测算演员面部与角色的适配指数。虽然目前准确率仅78%,但已成功预警多个风险选角案例。这种科技赋能,或许能终结"闭眼选角"的乱象。

当某视频平台将"观众选角满意度"纳入KPI考核时,我们终于看到曙光。这场持续十年的"古装美男保卫战",本质是观众审美权与资本话语权的持久博弈。或许真如网友戏言:"等AI能定制虚拟演员时,张翰们就能安心做回霸总了。"但在此之前,请至少给我们的眼睛留条活路——毕竟,谁也不想在打开新剧时,收获满屏的"保护我方女主"的悲壮弹幕。

(此时突然向读者发问)说到这,你们还记得最近一次被古装男主"丑"到弃剧的经历吗?欢迎在评论区分享你的"工伤"故事。下期我们将深度揭秘:那些惊艳时光的古装美男,究竟做对了什么?