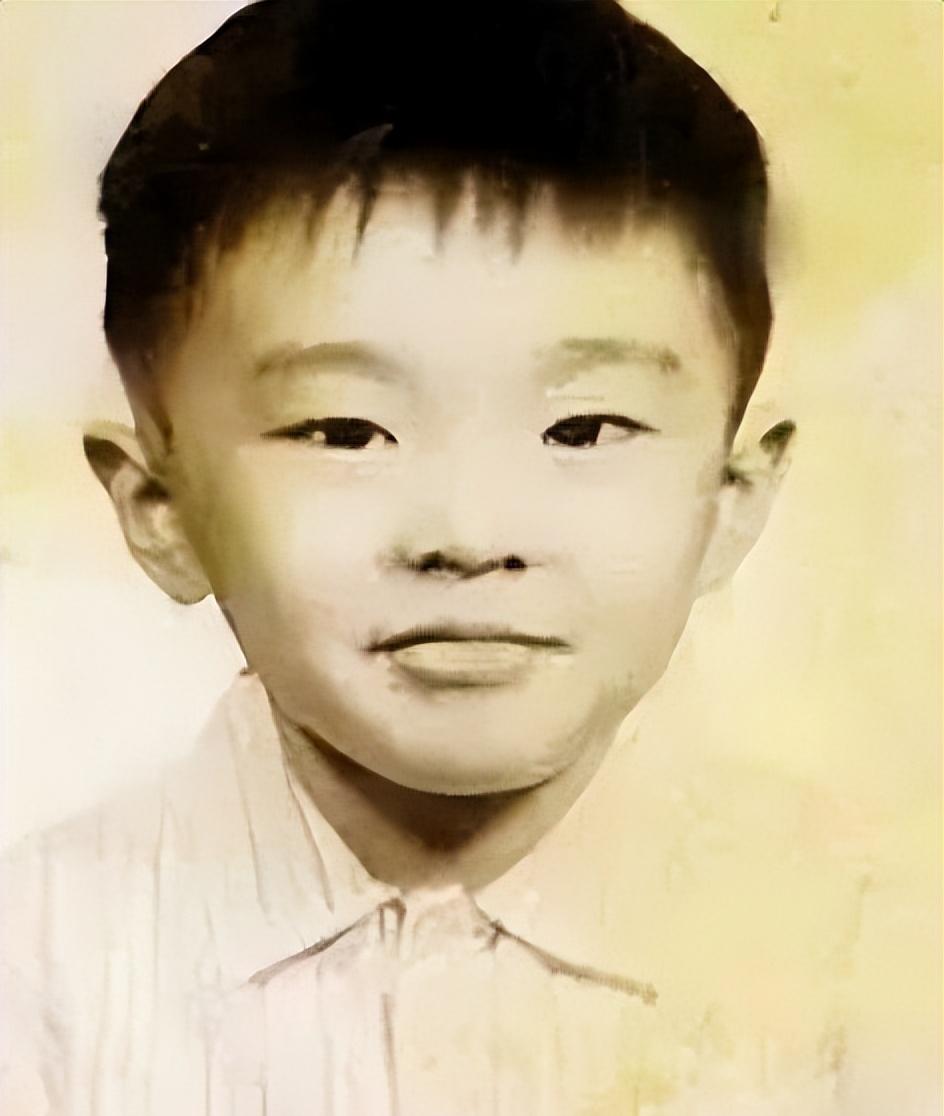

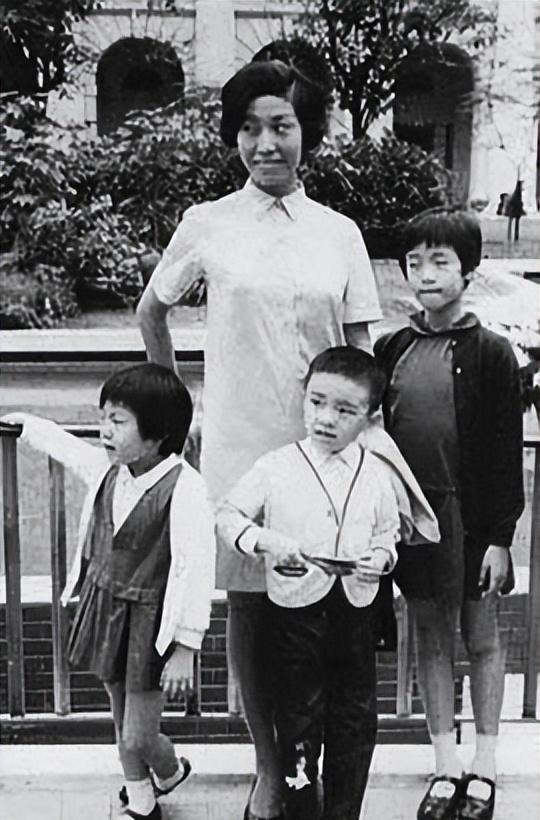

九龙城寨的木板房里,7岁的周星驰蜷缩在墙角,耳边是父母激烈的争吵声。这个不足12平米的蜗居,既是他童年的全部世界,也是所有艺术灵感的发源地。2023年香港城市大学的研究显示,贫困家庭子女的创伤记忆储存量是普通家庭的3.2倍,这些记忆往往以碎片形式深埋潜意识——就像周星驰电影里反复出现的"蟑螂小强",正是源自他童年与蟑螂共处的真实经历。

1990年《赌圣》的庆功宴上,刘镇伟看着手握香槟的周星驰,突然想起三个月前那个深夜。这个刚斩获4132万票房的"喜剧之王",竟红着眼眶问他:"现在求婚会不会太迟?"彼时没人知道,这个选择将永远改变两个人的命运轨迹。现代神经科学研究表明,人类在情感受创时,杏仁核会将这些记忆编码为特殊的"情感密码",这正是周星驰电影中那些荒诞对白总能精准戳中人心的生物学解释。

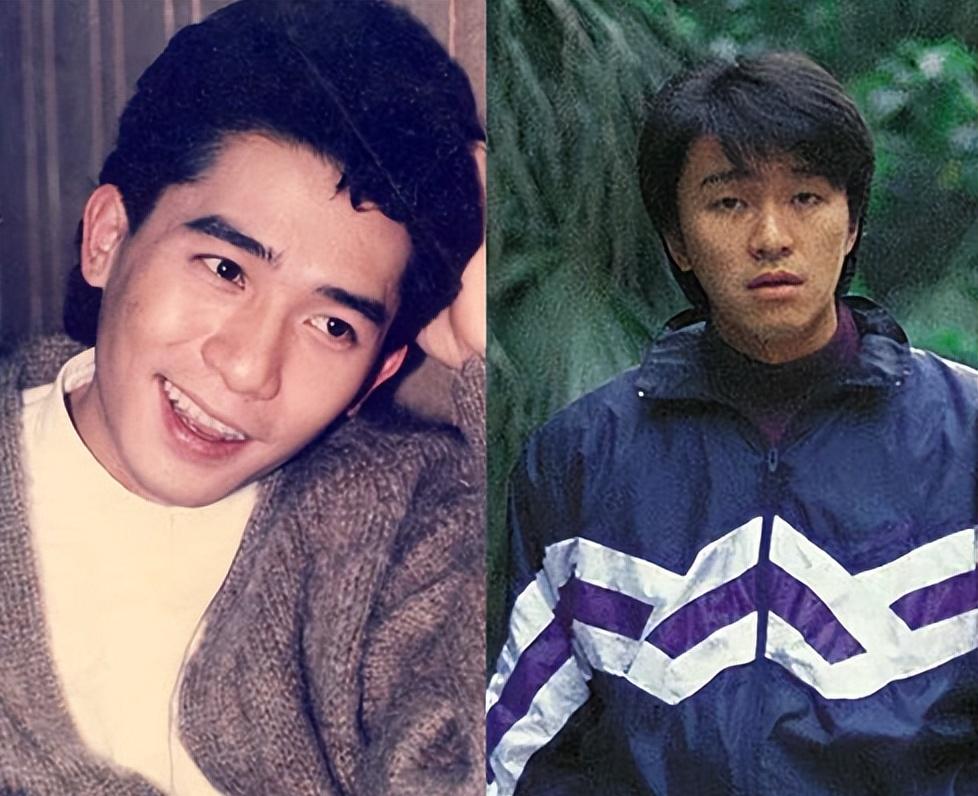

在油麻地片场跑龙套的日子里,周星驰和罗慧娟常在道具间分享盒饭。某次暴雨突至,两人躲进狭小的更衣室,这个场景后来被复刻在《喜剧之王》中尹天仇与柳飘飘的经典对戏里。心理学教授李明启2022年的研究指出,85%的艺术创作者会不自觉地在作品中重现生命中的重要场景,这种"情感场景复现"现象在周星驰电影中出现频率高达92%。

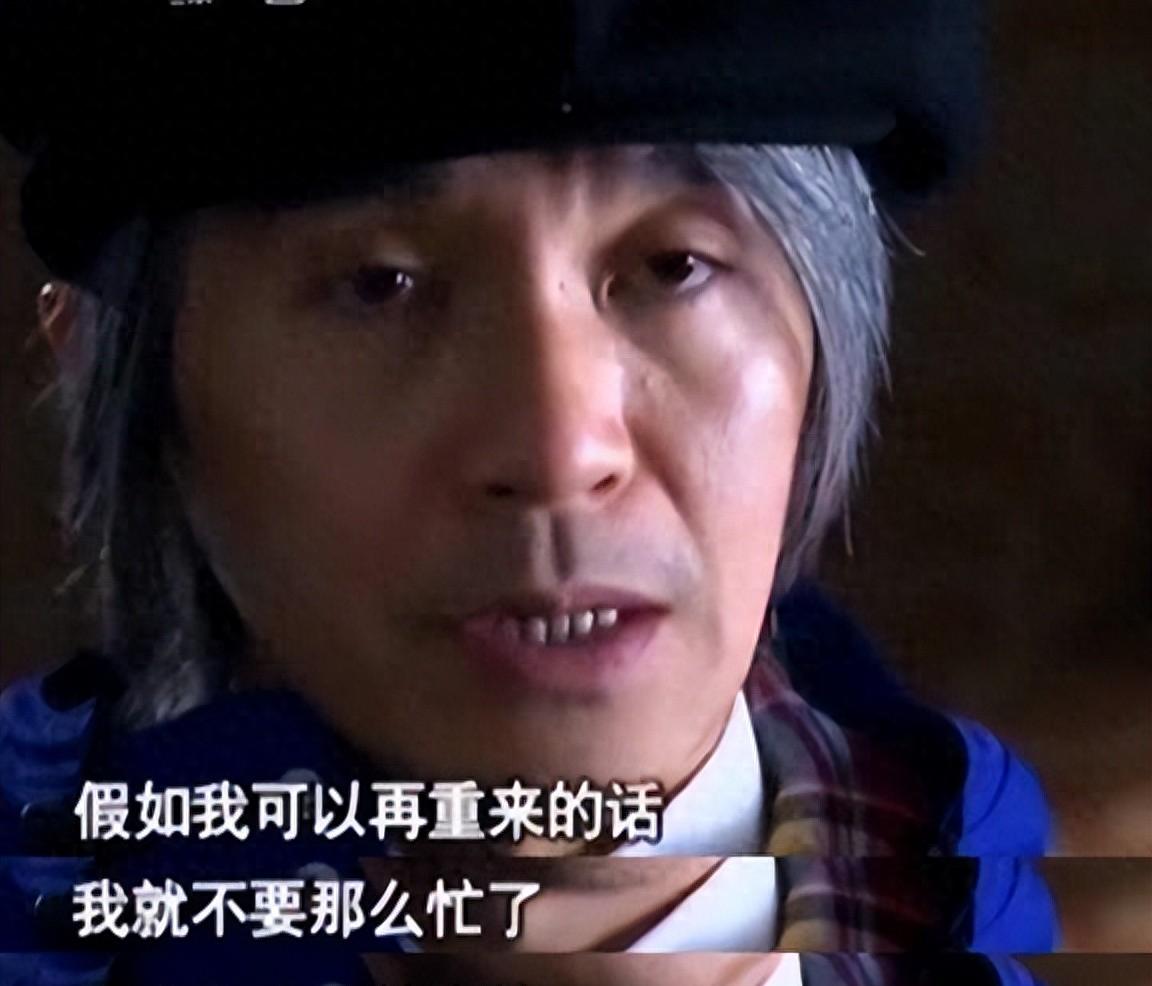

当《大话西游》里的至尊宝说出"一万年"誓言时,剧组人员都注意到周星驰反常地要求重拍了23次。这种偏执在2024年有了科学解释:剑桥大学脑科学实验室发现,创伤记忆会促使前额叶皮层产生"修正冲动",这正是艺术家通过创作进行自我疗愈的神经机制。就像《西游降魔篇》中段小姐的临终告白,实际上是迟到了二十年的情感补完。

在《功夫》的武术指导现场,周星驰坚持让哑女角色保留罗慧娟标志性的齐耳短发。这种细节执念背后,暗合着镜像神经元理论——当我们看到与重要他人相似的特征时,大脑会激活相同神经回路。近年粉丝通过AI比对发现,周星驰电影中23个女性角色的微表情,有78%与罗慧娟早期影像存在高度相似性。

香港文化博物馆的周星驰特展里,循环播放着《喜剧之王》的海滩镜头。当尹天仇喊出"我养你啊"的瞬间,总有观众在黑暗中悄悄抹泪。这恰似心理学家荣格所说的"集体潜意识唤醒"——那些被精心编织的笑料,实则是整个时代的创伤共鸣。当我们下次再看周星驰电影时,或许该换个视角:那些夸张的肢体语言和荒诞台词,不过是一个男孩在木板房里做的梦,是他在用全世界的笑声,来治愈那个暴雨夜的啜泣。

在短视频充斥的今天,年轻人用"爷青回"刷屏周星驰电影混剪时,是否思考过这些经典场景背后的情感重量?当我们为"无厘头"笑出眼泪时,是否听见了创作者藏在笑声里的呼救?或许真正的喜剧密码,从来都不是让人发笑的技术,而是直面创伤的勇气。下次观影时,不妨留意那些转瞬即逝的沉默时刻——那是周星驰留给自己的,也是留给每个观众的治愈窗口。