就拿老版《三国演义》的经典展现来说

关于新版所引发的热烈探讨

然而要是我们从历史研究者的角度来打量这些作品时

便能够察觉到其中有许多和真实历史相违背的差错。

【混淆《三国演义》与《三国志》】

在对三国历史的认知方面,有个常见且突出的情况,那就是不少人,就连一些挺有影响力的网络大V,都没法确切地把《三国演义》和《三国志》区分开来。

拿孟获的藤甲兵来说,这在《三国演义》里是极具奇幻色彩的虚构内容。藤甲兵所穿的藤甲,是用西南边远地区的野生藤蔓,由手艺高超的人加工制作,并用桐油浸泡整整四十九天而成。这种藤甲刀砍枪刺都无法穿透,放到水里也不会下沉,让藤甲兵在战场上极为威风。不过,最后诸葛亮在盘蛇谷使用火攻的办法,把他们打得大败。

然而在实际情况中,却存在有人把它视作真正的历史凭据,以此来指责别人,这显然是把小说和正史相混淆的典型情形。

《三国演义》这部文学大作,凭借着极为精彩的故事设置、特别生动的人物刻画,在我国历史的传播方面起到了无法取代的效用。它使三国这段历史进入到了众多家庭之中,唤起了大众对三国人物与事件的强烈兴趣。

不过我们得清楚明白,这实质上就是一部小说,里面掺杂了好多艺术方面的虚构、夸大以及演绎的成分。

《三国志》乃西晋史学家陈寿编写的正史,是探究三国历史的关键原始素材。

在当下信息极为发达的时代,我们应当有责任也有能力去切实探寻真实的历史,而不能把小说里的情节当成是历史的真实情况。

【张飞的丈八蛇矛之误】

在《三国演义》里,张飞于长坂坡战役中,圆睁双目,手持长矛,一声怒喝竟将当阳桥喝断,这场景堪称经典名场面。

在大家的普遍看法中,都认为张飞的兵器是丈八蛇矛,然而要是从严格的历史考证方面来讲,这里面有不少疑问。

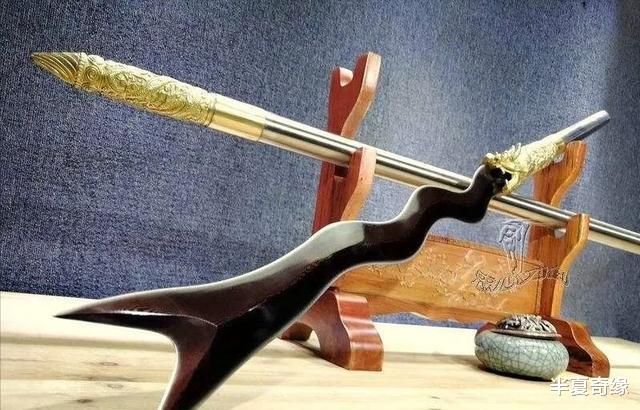

在东汉时期,有一种常常被骑兵使用的长矛,东汉的《释名・释兵》里有这样的记载:

矛有丈八尺长,称作矟,是在马上使用的兵器。

这种兵器的正式叫法是丈八矟,是骑兵于马上作战时的有效武器。然而在东汉时期,那种我们平常以为弯弯曲曲的丈八蛇矛是不存在的。

那,这个误解咋产生的呢?这大概和《三国演义》成书的那个时代——明朝有联系。唐朝过后,这种特别长的马矟慢慢在历史的舞台上没了踪影,等宋朝来了之后,人们对它的了解就更少了。

在《三国演义》成书的那段时间前后,也许是因为在人们口头相传的过程中出现了谐音上的差错,把丈八矟错传成了丈八蛇矛。而这种错误的讲法,却因为“蛇矛”这名字听上去比一般的矛更显得气势不凡、富有刺激性,就在民间被大量地传播开了。

从实战方面来考量,要是把兵器弄成电视剧里那种弯得像蛇一样的模样,那着实不太好使。这样的形状不但会让武器的强度变弱,在激烈的战斗时更容易出问题,而且在用力和承受力上也有不少毛病,对在战场上打斗没啥好处。

虽说有出土的文物表明,云南石寨山发掘出的汉代蛇形铜扎,它的外形和蛇有些相像。这铜扎的銎部(就是底把那部分)是蛇头的样子,其毛尖好似蛇的舌头,所以前端是分叉的。

然而这是云南少数民族地区特有的兵器,并且在滇文化里存在着颇为浓厚的蛇图腾敬仰。

在云南,曾发掘出蛇首剑、错金剑鞘头有蛇纹装饰的物件,就连在广西以及越南的东山文化所出土的器物装饰纹里,也可以发现类似的蛇形样式。

当下没有切实的依据能证明这种兵器对中原地区有过作用。

因而,张飞大概率用的是东汉时盛行的长度为一丈八尺的直的骑兵矛,而不是那种弯曲的蛇矛。

【戟的使用错误】

据《三国志・吕布传》所述,董卓曾恼怒地把戟扔向吕布。

在一些连环画以及影视剧中,所展现的情景为董卓竭力去寻一把长戟,用以投向吕布。

然而事实上,在秦汉那个时期,手戟属于更为普遍的一种兵器,并且依据实际状况来推测,董卓向吕布投掷时,手戟更有可能是他所使用的东西。

手戟属于小型的戟类,既能够用于刺杀,又可以进行远程投掷,是着实实用的一种暗器。

《三国志·典韦传》里存在不少有关典韦运用手戟的精彩描述。

有一回,典韦领着几十号人跟吕布的军队干仗。他身披重甲,连盾牌都没拿,就握着长柄的矛和戟。那会儿,敌人的箭密密麻麻地射过来,跟下雨似的。可典韦一点儿都不慌,他让手下等敌人离自己十步了告诉他,接着又说等五步时再说。等敌人扑过来了,典韦忽地站起身,手里拿着十多支戟,扯着嗓子喊着就朝敌人冲过去,他扔戟的地方,敌人一个接一个地倒下了。

典韦对手戟的运用极为熟练,这一点生动呈现出来,同时也表明了手戟在那时的战争里有着重要地位。

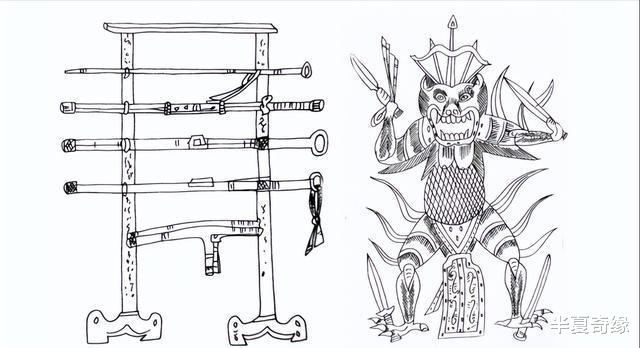

手戟的形状清晰地呈现在山东沂南北寨汉墓那厚实过梁上所刻的图案之中。

兵器架“蓝椅”最下面放着一把手戟,这手戟的戟头有个直刺,下面带着一个横着的短枝,把手那儿有丝线缠绕的样子,这说明它是让人拿在手里的,能像短剑似的用来刺杀,还能扔出去攻打敌人。

另外,汉代的画像石里,手戟的形象屡次出现,就连汉人绘制的蚩尤形象,蚩尤手里拿的也是手戟。

因此,往后要是拍摄电视剧,在董卓掷戟刺吕布的这个情节中,用手戟会更加契合历史的实际情况。

【战马与马镫的错误】

在诸多三国题材的影视作品里,有个常出现的问题,那便是不管是哪个时期的骑士,都装着马镫。

不过依据考古发现的真实状况来说,三国时期并没有确实的依据能表明马镫是存在的。

在甘肃武威出土了一批东汉到西晋时期的持矛骑士俑,其所处的年代和曹操、吕布生活的时代差不多,而在这些骑士俑上根本找不到马镫的影子。

要是骑马的时候没有马镫,那上马以及在马上保持平衡可就难上加难了,从这一点也能看出,关羽、张飞等将领在马上打仗的本事那是相当高啊。

在中国能看到的最早的马镫实物,是长沙西晋永宁二年陶俑上的马镫。这马镫的设计挺原始的,就是个三角形的小圈,挂在鞍子前边。那时候,骑士的脚不会插进马镫里,而且这马镫还只有单边。这说明它只是用来辅助上马的,不是在骑行时帮人保持身体平衡的工具。

1976 年甘肃武威南滩魏晋一号墓中出土了铁马镫,1974 年河南安阳孝民屯西晋墓里发现了铜马镫,这两种马镫均为单边,是上马时的辅助用具。而我们目前所能见到的最早具有真正意义的双马镫,是 1965 年辽宁北票北燕时期冯素弗墓中的木心包鎏金铜马镫。

到了这个时候,中国才算真正进入了马镫时代。

曾经有过一个跟马镫有关的考古闹了个乌龙。

在西安理工大学新校区建设过程中,从出土的汉墓 M1 号墓里,有一张图片,上面人物腿部的某些部分貌似是马镫的系带,当时不少人就凭借这个认为汉朝就已经有马镫了。

不过后来公开的高清晰度图片表明,这其实仅仅是墙上的一道裂缝。

在墙另一边同样的画里,压根就不存在马镫。这件事告诫我们,对待考古成果,必须依据正规的考古报告,不能让不实信息把我们带偏了。

马镫的现身,对中原民族有着极为重要的意义。

虽说游牧民族打小就在马背上训练,就算没有马镫,也能在草原上任意驰骋。然而对中原民族来讲,马镫的出现让他们可以迅速、大批且花费较少地培育出一支符合要求的骑兵队伍,这样就能在和游牧民族的较量中获得更有利的形势,减少了国家的国防开支,这在军事史上属于一次重大的转变。

真正的三国历史,不但能够在《三国志》之类的史书中找寻,也可以借助出土的文物进行了解。

文物虽说不能开口讲话,可它们承载的历史故事那是实打实的。期望借由对三国题材影视剧中常见差错的分析,使大家能更透彻地知晓真正的三国历史。大家在观看影视作品时,也得怀有对历史的敬重之心。