老话说得好,“谋事在人,成事在天”。要是周世宗柴荣能再多活个几十年,他有没有本事把幽燕地区给收复了,然后把天下都统一起来呢?

俗话说,“有志者事竟成”,后周第二位皇帝柴荣就印证了这话。其实他本来该叫郭荣。那时候天下分裂,正处五代时期。柴荣这人很有本事,称得上是个有作为的帝王。他一心想统一全国,下大力气治理国家,还立下宏大志向,说要用十年开疆拓土,十年让老百姓过上好日子,再用十年让天下太平。

就好比咱们都知道的冉闵和隋炀帝,在网络历史圈里,对他的评价也是这么个变化过程。一开始啊,不少人使劲夸他,把他捧得可高了。但后来呢,就像那句“路遥知马力,日久见人心”,有人开始认真还原真实历史,把他实际啥样给揭露出来了。

俗话说“过犹不及”。就拿给历史人物正名这事来说,我挺赞同给冉闵和隋炀帝还原真实形象。可说到柴荣,我感觉有人做得有点过头了。柴荣这人确实有本事,这没得说,但也没必要过分夸大呀。

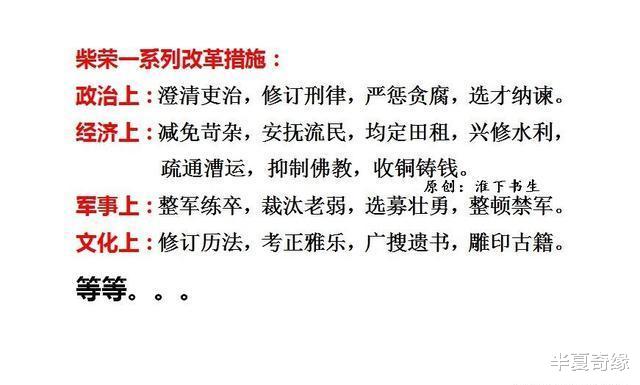

俗话说,“前人栽树,后人乘凉”。柴荣刚上位那会,就顺着太祖郭威之前定下的政策,在政治、经济、军事还有文化这些方面,搞了一连串改革,具体情况都在下面这图里。

他搞的改革那效果杠杠的!后周那时候,政治特别清明,老百姓都过上了富裕日子,中原地区的经济也开始回暖了。俗话说“事实胜于雄辩”,后周在对外统一战争中取得的成果,就充分证明了改革的成功。

俗话说,新官上任三把火。显德元年那会,柴荣刚上位不久,就碰上大事了。北汉和辽组成联军来攻打。关键时刻,柴荣带兵在高平跟他们干了一仗,这一仗打得漂亮,直接把联军给击退了。经此一役,柴荣的地位那可就稳稳当当,没人再敢小瞧他啦!

俗话说,“不积跬步,无以至千里”,统一大业得一步步来。显德二年那会,柴荣一心想着实现全国统一,就决定出兵攻打后蜀。这一仗打得漂亮,成功收复了秦、凤、成、阶这四个州。

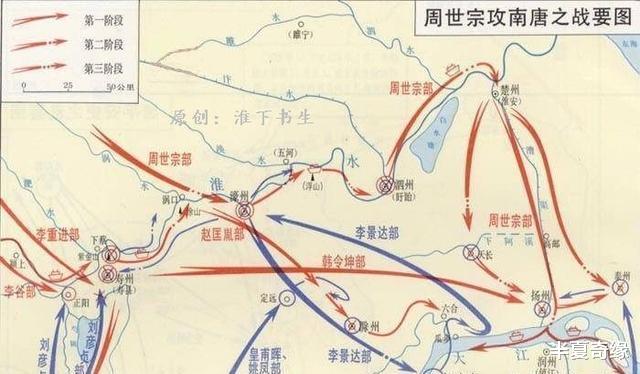

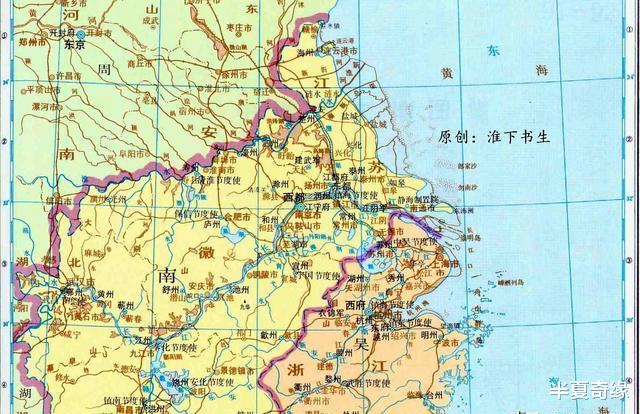

俗话说,“狭路相逢勇者胜”。在五代十国那个混乱的年代,显德三年到五年期间,柴荣可是三次亲自带兵去征讨南唐。当时各方势力割据,局势复杂得很。柴荣这三次出征可太有成效了,把南唐打得没办法,只好割让出淮南江北那一片,足足有十四州六十多个县。而且,南唐连皇帝的名号都不敢用了,只能自称江南国主。

俗话说,“狭路相逢勇者胜”。显德六年那会儿,柴荣再次奋勇出击,亲自带兵去征讨辽国。这一路那叫一个勇猛,仅仅42天,就把宁州、益津关、瓦桥关、淤口关,还有莫州、瀛州这些地方,总共三关三州十七县,从契丹人手里给夺回来了。

咱们得知道哈,石敬瑭当年把十六州割让给契丹了,这十六州里头呢,就有莫州和瀛州。不过后来啊,这俩州一直在北宋手里攥着。有道是“三十年河东,三十年河西”,世事就是这么变化着。

可惜啊,柴荣本打算接着商量怎么拿下幽州,谁能想到突然就病倒了,没办法,只能撤军。到了六月,他这病没治好,人就没了,年仅39岁,这真应了那句话“壮志未酬身先死” 。当时正值五代十国后期,各方势力割据混战,柴荣雄心勃勃,本想通过拿下幽州进一步拓展势力,统一中原,却不想天不遂人愿。

咱把话头拉回到最开始问的那个事儿哈,要是柴荣能再多活个几十年,他能不能把幽燕那块儿给收复了,然后实现天下大一统呢?有道是“谋事在人,成事在天”,但就柴荣当时展现出来的本事和野心,这问题还真值得琢磨琢磨。要知道,当时的局势那叫一个复杂,各方势力犬牙交错,柴荣在位时就已经在努力开疆拓土了,要是再多些年头,谁知道会咋样呢?

咱得说说这么一个人,王朴。有句话叫“时势造英雄”,在当时的大背景下,王朴身处特定的社会环境与历史进程之中,接下来就好好唠唠他的事儿。

咱都知道,老话说得好,“万事开头难,好的开头是成功的一半” 。显德二年那会儿,社会局势复杂,各方势力割据。就在这个时候呢,比部郎中王朴给柴荣献上了《平边策》。他在里面提了个战略主张,说要先挑容易的下手,后对付难的,先搞定南方,再往北打。具体就是先把南唐、吴越、南汉、后蜀这些南方的政权拿下,完了再去攻打幽云和北汉。

咱们常说“前人栽树,后人乘凉”,到了后来赵宋那会儿,搞了个《雪夜定策》,基本就照着先挑容易的来,后解决难事儿,先搞定南方,再对付北方这个策略来的。

常言说得好,“计划赶不上变化”,柴荣起初基本照着王朴给的主意,打算先拿后蜀、南唐这些南方政权开刀。可还没把南唐以及江南其他势力彻底消灭,他就急吼吼地掉头北伐幽云了。

不少人都觉得柴荣这做法太急了。那时候南方的政权还没被灭掉呢,他就这么急吼吼地出兵,直接跟契丹干上,这不是自找失败嘛。有道是“心急吃不了热豆腐”,在局势还没完全稳当的情况下,这么贸然行动,可不太明智。

俗话说“一口吃不成个胖子”,就拿《平边策》和《雪夜定策》来说,它们确实挺稳当。但要是想更进一步,把幽云地区拿下来,实现天下大一统,这难度可就不是一般的大了。

俗话说,“不入虎穴,焉得虎子”。当时的情形极为复杂,各方势力暗流涌动。柴荣做出的决定,乍一看挺冒险,感觉有点不靠谱。可实际上,这决定才是最贴合当时实际形势的!

俗话说,“不积跬步,无以至千里”。一开始啊,柴荣没能把南唐彻底灭掉,可他拿下了江北那块地儿,差不多就算完成《平边策》提出的任务啦。就像《平边策》里说的,“既然已经得到江北,那利用那边的百姓,壮大咱们的兵力,江南要平定下来,也不是啥难事”。

俗话说,“擒贼先擒王”,当时的局势很明朗,只要把江北地区拿下,得到兵源和赋税,那江南就容易平定了。像吴越、南汉这些地方,按照《平边策》里的规划,就是要让它们变成像臣子一样归附。

俗话说,“瘦死的骆驼比马大”,可当年柴荣厉害啊,把实力不弱的南唐打得那叫一个惨。不仅让南唐把国号都给去了,还得向周称臣,连都城都搬到洪州去了,从此就一蹶不振。你想啊,南唐都这样了,像吴越、南汉、后蜀这些地方,又能有多大威胁呢?

俗话说,城门失火,殃及池鱼。《新五代史》里讲,当时后周的军队去攻打南唐,一下子就拿下了淮南那一片的十四个州。这可不得了,其他那些国家听到这消息,都吓得不轻!你看“诸国皆惧”这短短四个字,这就相当于给柴荣准备北征的时候,创造了一个安稳的大后方环境啊!

再说呢,那时候契丹掌权的,是出了名的昏君,叫睡王辽穆宗耶律璟。老话说“上梁不正下梁歪”,摊上这么个主儿,契丹的局面可想而知。

俗话说:“塞翁失马,焉知非福。”据《新五代史》记载,当时周军顺利拿下三关以及瀛、莫等地,整个过程没费多大力气,连兵器都没沾血。耶律璟(述律)得知这事儿后,跟自己手下人讲:“这片地本来就是汉人的,现在还给他们,又有啥可惜的呢?”

就好比后周去攻打三关三州那会儿,睡王讲:“这地儿本来就是汉人的地盘,如今还给人家,有啥好心疼的?”正所谓“有得必有失”嘛。

你得明白,那时候契丹正处于上升势头呢。可巧了,出了个昏庸的君主,结果辽国国内乱成了一锅粥,到处都是内部叛乱。这不就应了那句“机不可失,时不再来”嘛,这时候不趁机攻打,还等啥时候啊?

俗话说,机不可失,时不再来。宋朝建立后,采取先搞定南方,再收拾北方的策略,这法子确实稳妥。但这么一来,就错过最佳时机了,反倒让契丹有时间发展壮大。当时,宋朝面对的可是辽国的明君耶律贤,还有大名鼎鼎的女政治家萧燕燕。跟之前那个 “睡王” 在位时比,你琢磨琢磨,哪个时候宋朝的机会更大呢?赵二在高梁河之战大败,还得了个 “高梁河车神” 的名号,这结果就很能说明问题啦!

俗话说“打蛇打七寸”,在柴荣眼中,像南唐被打得够呛了,还有吴越、南汉、后蜀这些政权,都不过是小毛病,没啥大威胁。但北方的契丹,还有契丹扶持的“儿皇帝”北汉,那才是真正要命的大对头,是关乎生死存亡的大敌!

先去北伐,毕竟像南唐、后蜀、吴越这些在后方的势力,压根儿就掀不起多大浪。正所谓“瘦死的骆驼比马大”,但他们连瘦死的骆驼都算不上,对咱们没啥大威胁。

要是先往南方去打仗,那背后的契丹和北汉可就成了麻烦。就像俗话说的“后顾之忧不可不防”,他们肯定会带来威胁。

咱都知道,有句话叫“趁你病,要你命”。当年柴荣去征伐南唐那会,北汉瞅准这机会,勾结契丹,派了好几千骑兵去攻打后周的隰州。可没想到啊,隰州代理刺史李谦溥不简单,直接就把他们给赶跑了。

所以啊,契丹带来的威胁,就像一把一直悬在后周脑袋顶上的利剑,这真应了那句“人在屋檐下,不得不低头”,后周时刻都得提防着契丹。

俗话说,“兵无常势,水无常形”。柴荣没全照着王朴《平边策》来,恰恰体现出他会审时度势,这才是真聪明!他先去攻打幽云,可不是想着一下子就把契丹灭了,而是想着先拿下幽云这块地儿,有了它,就能当作抵挡契丹的屏障。等这时候再往南征战,那可比后来的赵宋稳多啦!

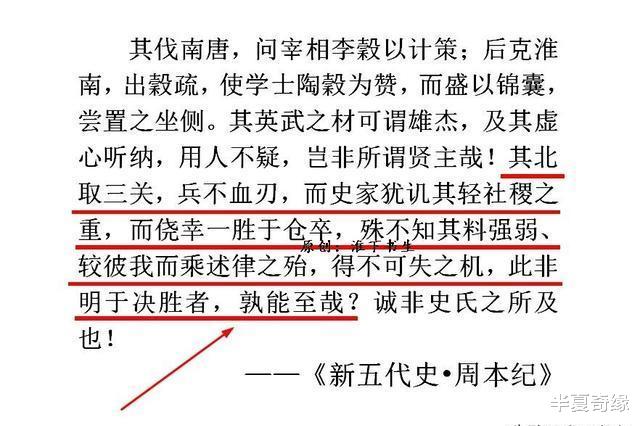

欧阳修这么评价道:“有的史家还嘲讽他没把国家大事当回事儿,只是在仓促间侥幸赢了一场。可他们压根儿不懂,人家是仔细衡量了双方的强弱,对比了彼此的情况,抓住了述律的破绽,这可是千载难逢、绝不能错过的好机会。要是不懂得怎么在关键时刻取胜,谁能做到这样啊?那些史家确实比不上他呀!”正所谓“外行看热闹,内行看门道”,史家没看清背后的门道,才会有这样的误解。

俗话说,机不可失,时不再来。当时的情形下,柴荣面临着收复幽云的绝佳机会,这个评价就能充分说明这一点。柴荣深知如何把握胜机,瞅准时机就果断出手了。

老话说得好,“前人栽树,后人乘凉”。柴荣这皇帝当得挺有水平,短短六年,不管是管国内的事儿,还是出去打仗,都干得漂亮,既英明又有雄才大略。他这些作为,给后来北宋的建立打了好基础,确实有两把刷子。

要是这人能多活三十年,把幽燕之地收回来,实现天下统一,想来也不是啥难事。可惜啊,就像那句“天不假年”说的,他寿命太短,咱华夏的好运气没眷顾到他头上。大家咋看这事呢?