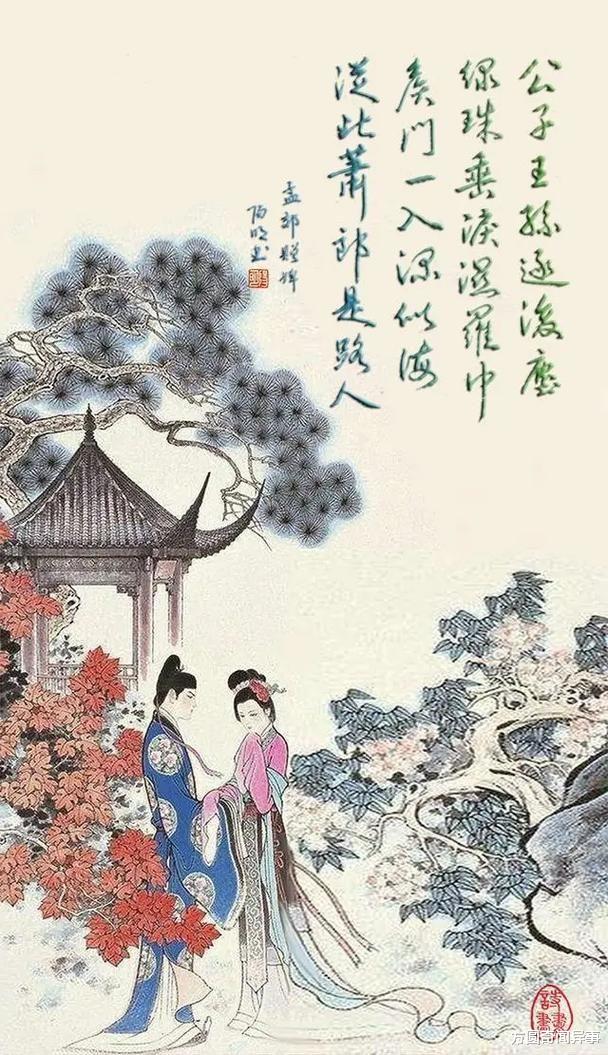

"公子王孙逐后尘,绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深如海,从此萧郎是路人。"每当读到这首催人泪下的《赠去婢》,总有人会好奇:诗中的"萧郎"为何不随诗人姓崔?这个美丽的误会背后,藏着一段流传千年的爱情佳话,更承载着中国人独特的情感表达方式。

唐德宗贞元年间,襄阳才子崔郊在姑母家读书时,与一位精通音律的婢女暗生情愫。每当月色浸透窗棂,婢女抚琴,崔郊赋诗,琴韵诗心交织成最美的和鸣。才子佳人私定终身,却在谈婚论嫁之际遭遇变故,姑母为四十万钱将婢女卖给了时任司空的于頔。

这个晴天霹雳让崔郊魂不守舍。他日日在于府墙外徘徊,青石板路上留下无数踟蹰的脚印。直到寒食节那日,柳絮纷飞中,苦等的心上人终于随女眷出门踏青。四目相对的瞬间,婢女眼中闪过惊喜旋即化为哀愁,她迅速低头,如同遇见陌生人般匆匆离去。这种咫尺天涯的痛楚,催生了那首字字泣血的绝句。

命运在此刻显现出戏剧性的转折。于頔偶然读到这首题在府外墙上的诗,非但没有恼怒,反而被诗中深情打动。这位位列三司的朝廷重臣当即派人寻来崔郊,将婢女完璧归赵,更额外赠送了丰厚的嫁妆。这段"一首诗换回有情人"的佳话,在《云溪友议》等史料中均有记载。

但疑问随之而来:崔郊本姓崔,为何诗中自称"萧郎"?细查《全唐诗》会发现,唐代女子称心上人为"萧郎"已成风尚,"萧郎"已是那个时代理想情人的代称。

"萧郎"的流行体现了中国文化的独特审美。相较于直呼其名,用一个充满文化意蕴的代称,既保持了含蓄矜持,又暗含无限深情。就像用"鸿雁"代指书信,用"连理枝"比喻夫妻,这种借代修辞让情感表达更具诗意。值得注意的是,"萧郎"专用于女子视角。中国人始终在用文化密码书写爱情。

这种不直呼其名的传统,既是对隐私的保护,更是对情感的升华。当现代人脱口而出"男朋友"时,是否也会怀念那个唤一声"萧郎"便脸红心跳的浪漫年代?如今再读"从此萧郎是路人",我们听到的不只是崔郊的叹息,更是整个民族的情感共鸣。那个不姓萧的"萧郎",早已超越具体所指,成为镌刻在中国人文化基因里的爱情图腾。