前言

前言“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”这句话仿佛是为这位革命将领量身定制的。他出生于河南省洛阳市的一个富裕家庭,却两岁丧父,早年经历坎坷。但正是这些磨难,塑造了他坚韧不拔的性格和对知识的渴望。在革命道路上,他历经风雨,从学生运动到抗日游击战,再到解放战争,每一次都冲锋在前,屡建奇功。而文革的狂潮中,他因拒绝拉拢而遭遇了揪斗、关押,长达六年之久。这句话,不仅是对他那段艰难岁月的写照,更是对他一生英勇无畏精神的概括。那么,他究竟是如何在逆境中坚守信念,又在革命道路上留下了哪些英勇事迹呢?

从“富家子弟”到革命先锋

从“富家子弟”到革命先锋1918年的早春三月,河南洛阳关林镇八里堂村,一户人家迎来了新生命,他便是王静敏。这户人家,田地近一顷,生活富足,像是村里的一棵参天大树,遮风挡雨。可命运有时又像那突如其来的寒风,王静敏刚两岁,父亲便撒手人寰。这变故,像一场暴雨淋湿了他童年的欢笑。虽家境的富裕,却没让他沉沦于安逸的泥潭,反倒像催化剂,让他早早学会了独立。

四五岁的年纪,别的孩子还在玩泥巴,王静敏却已在家人的教导下,念起了《四书五经》、《古文观止》。那些文字,像种子在他心里生根发芽,滋养了他的文学情怀,也铸就了他坚韧的脊梁。母亲,就是他的第一位启蒙老师,用儒家思想这把钥匙,为他打开了人生的大门,也为他日后的革命之路铺下了基石。

随着年龄的增长,王静敏走出了家门,像只雏鹰,展翅飞向更广阔的天空。洛阳、开封,他一路求学,1932年,更是考入了开封省立第一中学。那时的中国,外有列强虎视眈眈,内有军阀混战,百姓生活在水深火热之中。王静敏在学校里,像是海绵吸水,接触到了进步思想,开始对国家、民族的命运深思。

一二九运动

高中时,语文老师李跃光成了他的引路人。李老师的书斋,就像是个宝库,王静敏在那里读到了大量进步书刊,共产主义的思想像灯塔,照亮了他前行的路。1935年,他毅然加入了中国共产主义青年团,像是一股清泉汇入了革命的洪流。一二九运动,他更是身先士卒,那份民族责任感、爱国热情,像火一样燃烧。

1936年,王静敏又迈出了重要一步,由共青团员转为中国共产党党员。他满怀热情准备大干一番事业,可命运又开了个玩笑,因在战斗中负伤,他与部队失去了联系。养病期间,他辗转到了北平,找到了李老师。这时的李跃光,已是中共北平市委书记,像一棵参天大树,再次为王静敏遮风挡雨。在李老师的帮助下,王静敏成了市委总交通员,继续为革命添砖加瓦。

卢沟桥事变

1937年,卢沟桥的炮火,像一声惊雷,划破了北平的宁静,全面抗战的序幕拉开了。王静敏这位热血青年从北平撤离,像一片漂泊的叶子,最终落在了开封这座古城。开封,虽没直接遭受战火,但战争的阴影却像乌云,笼罩在每个人的心头。街头巷尾,往日的喧嚣没了,只剩下一种压抑的沉静。秋风萧瑟,落叶纷飞,大自然仿佛也在为之叹息。

王静敏的出现像一股清流,带着坚定的革命信念和出色的组织能力,在学生中掀起了抗日救亡运动的高潮。他奔走呼号,激昂陈词,每一个字都像火种,点燃了青年们的爱国之火。每一次演讲,都超过了千人捧场。谁能想到,这位看似文弱的书生,竟能在短时间内,凝聚起如此强大的力量?年底,河南省委看中了王静敏的才华和贡献,任命他为豫东工作委员会书记,负责开辟豫东的抗日工作。这任命,就像是对王静敏的认可,也是对豫东抗日形势的深刻把握。

当时,豫东地区日军侵略势力猖獗,百姓生活在水深火热之中。王静敏一到任,就像个走村串户的郎中,深入基层,宣传抗日救国思想。在他的带动下,百姓们被激发出前所未有的爱国热情,纷纷加入抗日行列。他领导豫东工委,广泛发动群众,组织抗日游击队,与日伪军展开了殊死搏斗。

记得有一次,王静敏在一个小村庄里,面对着几十位村民,他没用华丽的辞藻,只是说:“咱们的家,咱们的地,都被鬼子占了,咱们还能忍吗?”那话语,就像是一把刀,刺进了每个人的心里。村民们被他的话点燃了,纷纷表示要跟着他干,保卫家园。

王静敏就像是个不知疲倦的战士,走遍了豫东的每一个角落。他的身影,就像是一面旗帜,指引着百姓们前进的方向。在他的领导下,豫东地区的抗日斗争如火如荼,日伪军闻风丧胆。他用自己的行动,诠释了什么是真正的革命者。

抗战中的卓越将领

抗战中的卓越将领1938年,徐州与豫东的土地像被暴风雨席卷过的麦田,一片狼藉。日军所至,烧杀抢掠,无恶不作,豫东大地仿佛被烈焰舔舐,化作一片焦土。就在这民族存亡的危急关头,王静敏临危受命,挑起了豫东抗日游击第三支队政治部主任的重担。

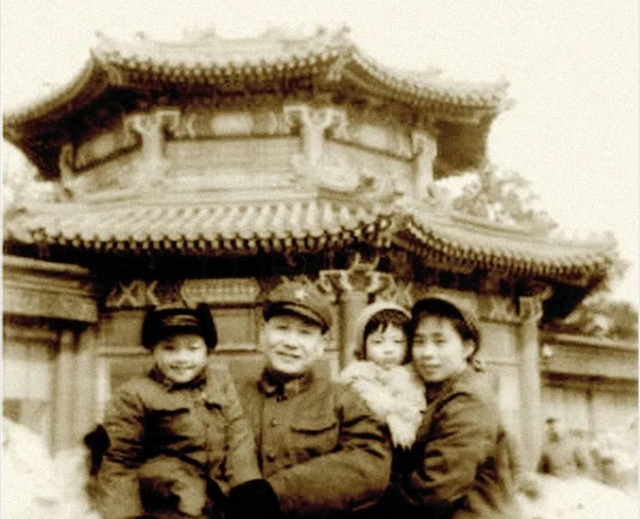

王静敏和第六十一师师长胡炜

他深知,战争不仅是枪林弹雨的较量,更是智慧与勇气的博弈。王静敏,就像那暗夜中的灯塔,引领着游击队,在敌后神出鬼没,游击战术运用得炉火纯青。一次次突袭日军据点,缴获的武器弹药堆成了小山。有一回,他亲手挥舞大刀,冲入敌阵,与日军短兵相接,那英勇的身影,如同一把锋利的剑,深深刺入了敌人的心脏,也点燃了游击队员心中的熊熊烈火。

每当夜幕降临,篝火旁王静敏的声音低沉而有力,他讲述着抗日救国的道理,那话语,如春雨滋润着干涸的心田,提高了战士们的政治觉悟,也磨砺了他们的战斗意志。在他的带领下,第三支队成了日军心中的噩梦,他们像幽灵一般,时而出现在日军的后勤线上,时而破坏军事设施,让日军头疼不已。

可是,抗战的路,从来都不是铺满鲜花的坦途。1940年,豫皖苏抗日根据地遭遇了“耿吴刘叛变事件”,这一场突如其来的寒流让边区党委措手不及。王静敏毅然踏上了一条布满荆棘的路,前往十七团做刘子仁的工作。谁曾想,一到那里,他就被扣押了。面对险境,王静敏没有慌乱,他与同样被扣押的蔡永政委就像两只被困的猛虎,秘密商议,决定组织“暴动”。他们利用敌人内部的矛盾,巧妙周旋,最终虎口脱险,这不仅平息了叛变,也让王静敏的名字响彻豫东。

此后,王静敏历任新四军游击支队政治部民运科长、团政治委员等职,他带着新四军战士们,南征北战,屡建奇功。他们用生命和鲜血,筑起了一道坚不可摧的长城,捍卫着民族的尊严和荣誉,为抗日战争的胜利,奠定了坚实的基础。王静敏,这位豫东地区的抗日英雄,他的事迹,就像一首激昂的歌,被传唱至今。

解放战争时期,王静敏又踏上了新的征程。他历任华东野战军第二纵队六师团政治委员、中国人民解放军第三野战军第21军第61师副政委、政委等职务。站在前线,他的目光如炬,仿佛能穿透硝烟,看到新中国的曙光。他指挥着战士们破击津浦线,那是一场决定战局走向的战役,也是对意志与勇气的极致考验。

宿北战役中,王静敏常说:“战争是残酷的,但为了人民的解放,我们必须勇往直前。”这句话,就像一面旗帜,引领着战士们冲锋陷阵。1946年底,面对国民党整编第六十九师的顽强抵抗,王静敏率部主攻敌师部,一昼夜激战,枪声、炮声交织,如同雷鸣电闪,奏响了一曲悲壮的战歌。最终,敌师长戴子奇走投无路,选择了自杀,大量武器装备落入我军手中,这场胜利,如同给敌人当头一棒,也极大地鼓舞了我军的士气。

戴子奇

到了1947年的孟良崮战役,那片山峦起伏的战场,就像一幅巨大的棋盘。王静敏,这位棋艺高超的指挥官,率部负责牵制和狙击援敌,他的每一个决策,都像是棋盘上的精妙落子,为主力部队全歼国民党整编第七十四师赢得了宝贵时间。战士们在他的带领下,以少胜多,创造了战争史上的奇迹,那是一场智慧与勇气的较量,也是王静敏军事才能的完美展现。

1949年,淮海战役和渡江战役的硝烟再起。在淮海战役的广阔战场上,王静敏指挥若定,与战友们并肩作战,那身影,如同磐石般坚定。渡江战役中,他更是身先士卒,率领六十一师突破重重险阻。5月25日清晨,他们站在了蒋介石的老家溪口之前,那场景,就像历史的一页被轻轻翻开。

渡江战役图

进驻溪口后,六十一师的师部设在了蒋介石的祖居丰镐房,师政治部则设在了蒋介石侍卫长家。面对这样的安排,王静敏心中有着清晰的指令——保护好这里的一切。尽管部队粮食困难,战士们一天三餐只能喝稀饭,但他们从未动用过蒋介石家里的任何东西,那纪律严明,如钢铁般坚硬。王静敏还亲自前往蒋母墓庐查看,命令师警卫连派人协助看管,加以保护,这一举动不仅赢得了当地百姓的赞誉,也彰显了革命将领的人性光辉。

一生奉献,功勋卓著

一生奉献,功勋卓著1950年,阳光洒在21军的营地上,王静敏这位新任副政委,正满腔热忱地投入到部队的政治建设和思想教育工作中。他像一位辛勤的园丁,用心培育着战士们心中的爱国主义和革命英雄主义之花。在他的浇灌下,战士们的政治觉悟如春苗般茁壮成长,战斗力也随之提升。

他不仅注重战士们的思想锤炼,还积极推动军队的现代化建设。那些老旧的装备,在他的努力下,逐渐换成了崭新的“铁甲战士”,技术也迎来了更新换代。两年后,王静敏凭借出色的政治工作和军事指挥能力,被任命为华东军区空军政治部副主任。

华东地区,这片新中国的经济重地,形势复杂多变。空军,这个新兴的军种,其政治工作犹如军队的灵魂,凝聚着军心,激发着战斗力。王静敏一到任,就深入基层,像老中医把脉一样,细心了解官兵的思想动态。他制定了一系列切实可行的政治工作方案,强调政治教育与军事训练要“两手抓,两手都要硬”。在他的调理下,华东军区空军的政治工作焕发出了新的生机。

1954年,这位政治工作的“妙手回春”大师,就被提拔为政治部主任。他深知责任重大,带着政治部全体同志,紧紧围绕部队中心工作,深入开展思想政治教育。他创新工作方法,引入现代管理理念,就像给政治工作这台老机器装上了新引擎,效率和效果都大大提升。

1956年,军事战略重心调整,王静敏被调任为南京军区空军政治部主任。面对新的挑战,他没有丝毫懈怠,依然深入基层,了解部队实情。他强调政治工作与军事训练的紧密结合,就像让战士们的思想和肌肉同时强壮起来。同时,他还积极推动部队的文化建设,丰富官兵的业余生活,让部队充满了活力和战斗力。

新中国空军图

1964年,王静敏因在前线及后方政治工作中的杰出表现,被授予了少将军衔。这是对他过去努力的肯定,也是对他未来潜力的期许。随后,他被调往高等军事学院深造。在学院里,他如饥似渴地学习现代军事理论,就像久旱逢甘霖的土地,贪婪地吸收着知识的雨露。他的视野在这里得到了极大的开阔,战略思维也变得更加深邃。

可是,随着“文革”的狂潮却席卷而来。吴法宪等人言辞激烈地要拉帮结派,王静敏却坚守自己的立场,拒绝了他们的拉拢。他因此遭遇了揪斗、关押,一关就是六年。那些日子里,他经历了常人难以想象的磨难,但他的信念却像磐石一样坚定。

吴法宪

“林彪集团”垮台后,王静敏终于迎来了复出的日子。1975年,他被任命为福州军区空军政委。福州,这座东南沿海的兵家必争之地,当时面临着复杂多变的国内外形势。王静敏到任后,迅速融入新环境,深入基层调研。他强调加强政治工作,提高部队凝聚力;同时注重军事训练,提升战斗力。在他的领导下,福州军区空军的精神面貌焕然一新,战斗力显著提升。

他还积极推动军民融合,就像架起了一座桥梁,让部队和地方政府紧密合作,共同维护地区安全稳定。他亲自策划了一系列军民联防活动,就像编织了一张安全防护网,有效提升了应对突发事件的能力。

中国民航图

1977年,王静敏又调任为民航总局政委。民航总局,这个全国民航事业的领导机构,肩负着保障飞行安全、提升服务质量、推动行业发展的重任。王静敏到任后,迅速熟悉业务,针对存在的问题,提出了一系列切实可行的改革措施。他强调安全管理,完善规章制度,就像给民航事业装上了“安全阀”;同时注重人才培养,提升行业整体素质,就像为民航事业注入了新鲜血液。

1980年,王静敏被任命为南京军区副政委,这是对他长期以来卓越贡献的最高肯定。他充分发挥自己的政治优势和领导才能,为军区建设和发展做出了重要贡献。他注重加强思想政治工作,提高官兵的政治觉悟和战斗精神;同时积极推动军区与其他军区的交流合作,就像让各军区的手紧紧握在一起,共同提升战斗力。

随着时代的变迁,王静敏将工作重心转向了部队的教育训练和人才培养上。他深知,只有培养出一批批优秀的军事人才,才能确保军队的持续发展和战斗力的不断提升。他亲自参与制定人才培养计划和训练大纲,就像一位匠人精心雕琢着每一件作品。2003年8月4日,王静敏在南京逝世,享年86岁。他的一生,都在书写着对党和人民的忠诚与奉献。他的精神,将永远激励着后来者前行。

结语

结语王静敏一生波澜壮阔,从富家子弟到革命将领,历经抗战、解放战争,功勋卓著。他智勇双全,坚定信念,为新中国空军政治工作奠定基石。文革中虽遭磨难,但信念未动,复出后继续贡献余力。他注重人才培养,推动军民融合,为民航、军区发展倾注心血。王静敏的一生,是革命者追求真理、不懈奋斗的一生。让我们铭记这位革命英雄,传承他的精神!你对王静敏的哪段经历最感兴趣?或者,你认为他的哪些品质最值得我们学习?欢迎留言评论,分享你的看法。