茶花古桩移栽与五年复壮计划:古镇保护项目中的土球包扎技巧

在众多的绿植当中,茶花是相当独特的存在。茶花呢,它花朵艳丽,色彩丰富得很,红的热烈,粉的娇羞,白的纯洁,在花的世界里那可是很有排面的。它树形优美,枝干形态各异,不管是做成盆景放在家里当装饰,还是在园林景观里大面积种植,都特别合适。但这里面有个特别的情况,就是茶花古桩。这茶花古桩啊,那可是有年头了,就像一位饱经风霜的老人,见证了岁月的变迁。

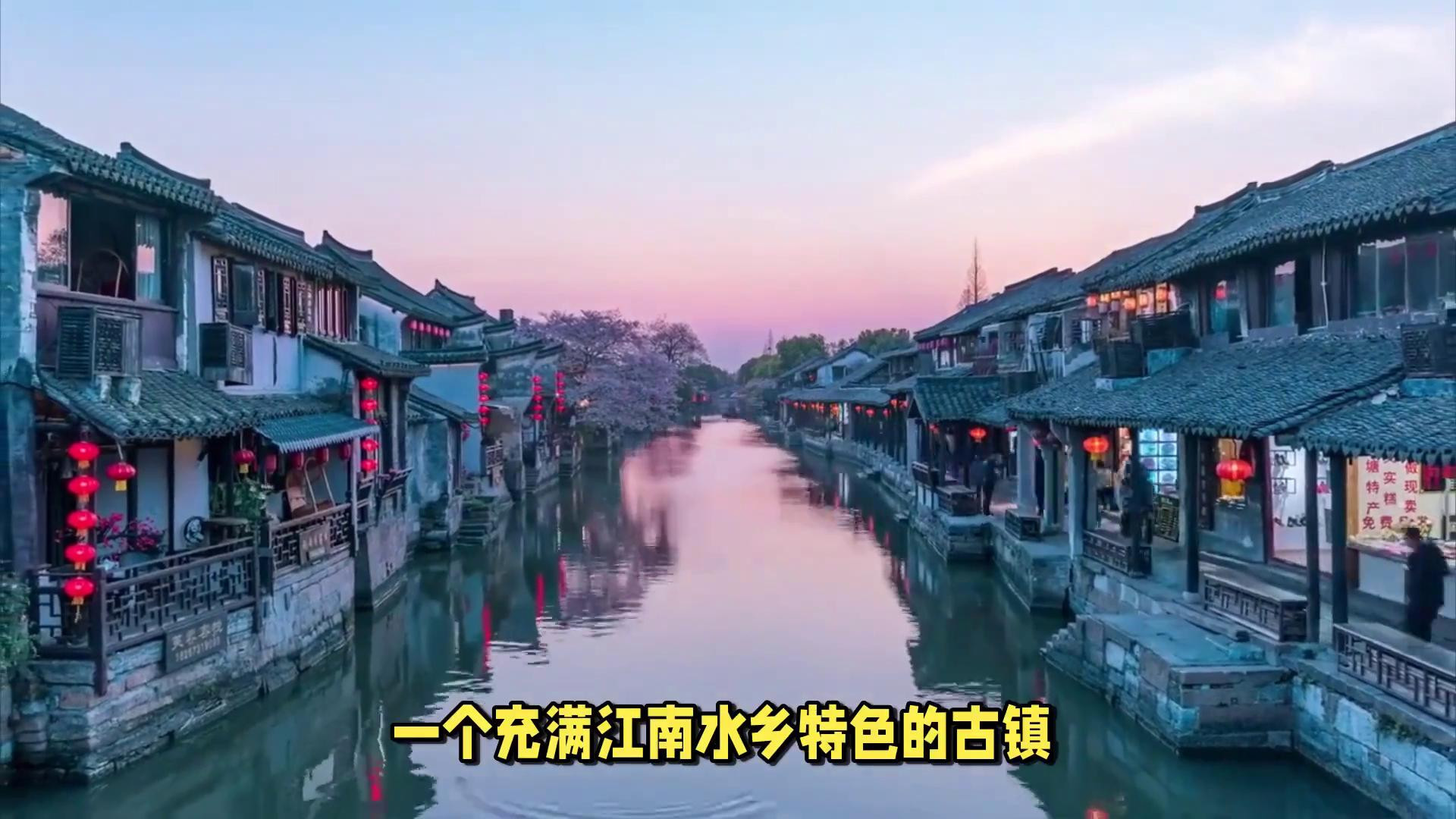

咱们先说说茶花古桩移栽这事儿。在我老家华北那块儿啊,有个古镇保护项目,就碰到了茶花古桩移栽的情况。那古镇啊,地形比较复杂,到处都是老房子,有些茶花古桩就在房子角落里,或者老墙根下。移栽的时候,那难度可真是不小。就拿我听说的一个事儿来说吧,有个当地的居民张大爷,他家院子里就有棵老茶花古桩。这古桩长得是年头久了,枝干粗壮得很,花也开得特别漂亮。可是随着古镇改造,得把这古桩移到别的合适的地方去。这移栽啊,土球包扎就是个关键环节。

土球包扎为啥这么重要呢?就好比咱们搬家,把家里的东西都得小心翼翼地打包好,茶花古桩的根系在土球里也是一样。在华南那边啊,有个网友跟我分享过他的经历。他有一次移栽一棵普通的观赏茶花,因为土球包扎得不好,移栽之后那花就一直没缓过来,最后还枯萎了。对于茶花古桩来说,根系在土球里是它吸收水分和养分的重要部分,要是土球破了,根系受损严重,移栽后的成活率就会大打折扣。

那怎么包扎土球呢?这得根据不同的情况来。如果是在咱华北这种相对比较干燥的季节,土球包扎就得更紧实些,防止土球在运输过程中散开。要是像华南那种气候比较湿润的地方呢,也不能包扎得太松,不然土球容易被雨淋散。在古镇保护项目里,工人师傅们可都是精心挑选包扎的绳子。有的地方用草绳包扎,草绳吸水性和透气性好,对茶花古桩的根系比较友好。还有的地方会先用麻袋片把土球裹起来,再缠上草绳,这样能更好地保护土球。

移栽后的茶花古桩在初期养护也很关键,有一个五年的复壮计划。

在移栽后的3天内,这茶花古桩基本就像一个刚从远方归来的病人。这时候,它刚到新的环境,还不太适应。在华南,温度比较高,要注意给它遮阴,防止它的枝叶被烈日灼伤。可以用遮阳网,把它遮住大部分的阳光。在华北呢,这3天内要特别注意土壤的湿度,别让它太干,但是也别积水。像老孙,在河北的一个古镇保护点负责茶花古桩移栽后的养护,他就有自己的办法。他会每天早晚去查看土壤的质地,如果感觉土壤有点松了,就轻轻给它喷点水,保持土壤微微湿润。这时候施肥可千万别着急,它的根系还很脆弱,吸收不了肥料的,要是施肥多了,还容易烧根。

到了7天的时候,茶花古桩还是处于比较脆弱的状态。在华南,有些地区气温可能会有波动,要做好防雨措施,防止雨水积在根部导致烂根。在华北地区,如果遇到大风天,要对古桩做一些加固措施。有个北方的茶花种植户陈大哥,他告诉我,他会用几根小木棍给古桩做简易的支撑,就像给我们老人拄拐杖一样,让它能在风中站稳。这时候啊,如果发现有一些枯叶或者发黄的叶子,千万不要慌张,这是它在适应新环境的一个正常反应。就像我们刚到一个新地方,也可能会有一些小不适,过段时间就好了。

15天的时候,茶花古桩如果没有什么异常,说明它已经初步适应了新环境。在华南的一些地方,这时候可以根据土壤的情况,少量施一点稀薄的液肥,给它补充一点营养。在华北,土壤比较干燥的区域,可以适当多浇一点水,但也要遵循见干见湿的原则。我有个朋友,他在福建的一个古镇做古桩保护工作。他说他在这个阶段会仔细观察古桩的叶片,如果叶片变得有光泽了,那就说明古桩已经长了一点新根,开始恢复活力了。

一个月后,茶花古桩进入了比较稳定的生长阶段。在华南,它可能会开始长一些新的芽苞。这个时候要注意修剪,把一些弱小或者生长方向的芽苞去掉,让养分集中在强壮的芽苞上,就像我们培养优秀的苗子一样。在华北,要给它补充一些腐熟的有机肥,像饼肥之类的。这个肥料既能提供养分,又能改善土壤的结构。

随着时间的推移,茶花古桩在新环境里慢慢成长。这和室内的一些绿植比起来可不一样。就像绿萝,它在室内只要有水有光就能长得挺好,很容易养护。而茶花古桩需要更多的呵护,像对待一个娇贵的长辈。再比如说琴叶榕,它在南方的一些城市,放在阳台上就很合适,也很少有移栽成活率低的问题。茶花古桩可就没那么简单了,尤其是在古镇保护项目中,它的生长环境需要精心营造。

还有像兰花,它对湿度和光照的要求很独特。兰花喜欢阴凉潮湿的环境,在移栽的时候也需要注意土球的保护,但它和茶花古桩又有所不同。茶花古桩对土壤的肥力和透气性要求更高。还有多肉植物,多肉比较耐旱,养护相对粗放,一年甚至可以少浇水几次,而茶花古桩则不能这么对待。

在古镇保护项目中,这五年的复壮计划不仅仅是为了让茶花古桩单独存活,更是为了保护古镇整体的风貌。因为茶花古桩在古镇里就像一颗明珠,它承载着古镇的历史和文化。如果因为移栽而让这颗明珠黯淡无光,那可就损失大了。

对于茶花古桩的养护,要根据不同的地域差异来调整方法。比如在那云雾缭绕的高山古镇,和在海拔较低的平原古镇,茶花古桩的生长情况肯定是不一样的。高山古镇的气温低,光照条件可能也更特殊,茶花古桩的生长速度可能会慢一些,在养护过程中要更注重防寒。而在平原古镇,气温相对较高,生长速度可能快一点,就要更注意病虫害的防治。

在未来一年的时候,茶花古桩的枝叶会逐渐茂盛起来。在华南,可能需要修剪一下过于茂盛的枝条,以保证通风透光。在华北,如果冬季比较寒冷,要做好防寒措施,像用稻草把古桩包裹起来。到两年的时候,要对茶花古桩进行一次全面的检查,看看根系发展得如何,有没有病虫害。三年的时候,可以根据茶花古桩的生长情况,对它进行造型上的调整。

但是在这整个过程中,我们又会遇到很多新的问题。比如病虫害的侵袭。在华南的一些古镇,白粉虱可能会危害茶花古桩,它的繁殖速度很快,会吸食茶花古桩的汁液。这时候就要采取措施,可以用黄色的粘虫板来诱捕白粉虱。在华北,蚜虫可能会危害茶花古桩,这时候可以用吡虫啉等药剂来防治,但要注意药剂的浓度,避免对古桩造成伤害。

还有就是土壤的改良。在古镇保护项目中,有些地方的土壤可能是板结的,不利于茶花古桩根系的生长。在华南的酸性土壤地区,可以添加一些腐叶土、珍珠岩来改良土壤的透气性和肥力。在华北的碱性土壤地区,可以添加硫磺粉来调节土壤的酸碱度。

茶花古桩的移栽和复壮确实是个复杂又漫长的过程。这让我想起另一个古镇保护项目的例子。在江西的一个古镇,有一片茶花古桩群。在一次洪水过后,很多茶花古桩都被冲歪了。当地的种植者们就按照上面说的这些方法,一步一步地对古桩进行救助、移栽和复壮。经过他们精心的照料,现在这片茶花古桩群又重新焕发出了生机,成为了古镇一道亮丽的风景线。

我们一直都在思考一个问题,古镇保护项目中的茶花古桩复壮计划,如何在保护和传承古镇文化的框架下,更好地运用现代的种植技术和理念呢?是更多地遵循传统的养护方法,还是大胆地引入新的技术呢?这就像是一场古老与现代的对话,大家觉得呢?