1948年9月17日,正值中秋节,苏州狮子口监狱的负责人苏健生特别嘱咐工作人员,为102号牢房的女囚准备了一份红烧肉和几块月饼。

然而,当狱警将食物和月饼递给这名女囚时,她仅仅扫了一眼,便毫不犹豫地将所有东西摔在地上。同时,她傲慢地喊道:“我绝不会接受施舍!”

面对苏健生的质问,女囚犯毫无畏惧,反而冷笑着反驳:“你不过是个小小的监狱长,谁给你的勇气直接叫我的名字?”

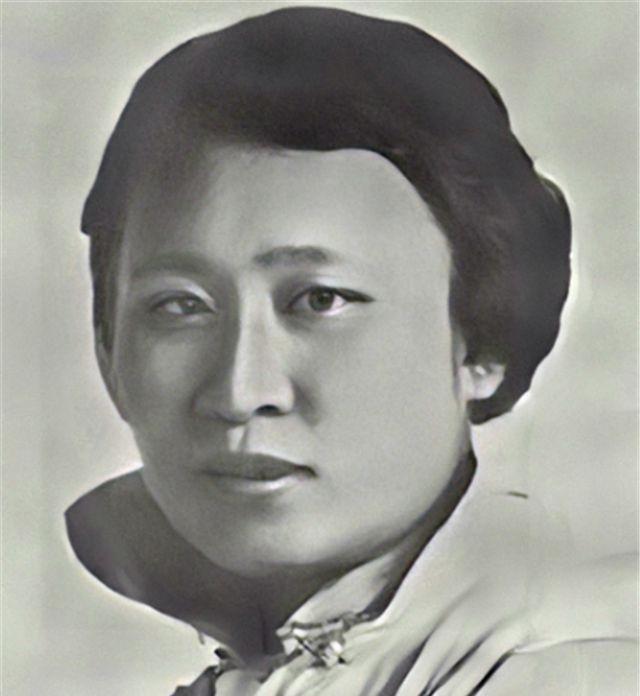

汪精卫的妻子陈璧君,即便身陷囹圄,依然不改嚣张气焰。她是谁?正是那位在历史上留下污名的女性。尽管身处牢狱,她的傲慢态度却丝毫未减,令人不禁感叹其性格之顽固。陈璧君的行为,无疑为她的历史形象再添一笔争议。她的所作所为,即便在失去自由后,依然让人印象深刻。

1945年,陈璧君被逮捕。就在她被捕的前一年,即1944年,她的丈夫汪精卫在日本因病去世。

关于汪精卫的死因,历来众说纷纭。有人认为他是因病去世,也有人猜测可能存在其他隐情。这一历史谜团至今未有定论,各方观点仍存在分歧。

关于汪精卫的死亡原因,存在一种观点认为他是被日本军方下毒身亡。这种说法认为,日本方面看到汪精卫已经不再有利用价值,为了彻底消除隐患,选择用毒药结束他的生命。

另一种广泛传播且被认为较为可信的观点也存在。

这一说法源自上世纪三十年代的一起历史事件。1935年11月,王亚樵领导的铁血除奸团成员孙凤鸣策划在国民党四届六中全会期间刺杀蒋介石和汪精卫。然而,在会议开幕当天,蒋介石因故缺席幸免于难,而汪精卫则不幸身中三枪。

经过紧急救治,汪精卫虽然捡回了一条命,但射入他脊椎的那颗子弹却一直无法取出。当时负责治疗的医生明确表示,汪精卫的寿命最多不超过十年。

有观点指出,汪精卫的死亡与他体内遗留的子弹密切相关。这颗子弹长期存在,导致他的健康状况持续恶化,最终因医治无效而去世。这一说法强调了子弹对汪精卫身体健康的长远影响,认为它是导致其死亡的关键因素。

汪精卫去世后,他的妻子陈璧君从日本将他的灵柩运回国内。处理完丈夫的后事,陈璧君便带着一批心腹前往广东。

当时广东的省长是褚民谊,也就是陈璧君的妹夫。陈璧君想借着这层亲戚关系,继续保持自己在广东的影响力。她打算利用这个便利,让自己在广东的权力能够延续下去。

1945年日本战败投降后,陈璧君的幻想彻底破灭,从此陷入极度恐慌与不安的状态。

她深知自己过去的行径意味着什么。现在日本投降了,她失去了最后的依靠。这就是原因所在。

1945年9月,戴笠亲自策划并实施了一场针对陈璧君的抓捕行动。同年9月12日,陈璧君在行动中被成功捕获。

从这一刻起,陈璧君便开启了她后半生的牢狱生涯。

尽管沦为阶下囚,陈璧君却倚仗着汪精卫夫人的身份,在牢房里依旧嚣张跋扈。刚入狱那会儿,她就吵着要找人伺候自己。等佣人到了,只要稍有不顺心,陈璧君不是打就是骂,丝毫不收敛。

最终,那些负责照顾的人全都拒绝再继续提供帮助。

1946年4月,陈璧君在法庭受审时表现得极为嚣张。她不仅彻底否认了汪伪政府的叛国行为,还大言不惭地表示:“汪先生所做的一切,都是为了拯救国家和百姓于危难之中。”这种言论充分暴露了她对自身罪行的狡辩态度。

陈璧君更进一步将目标转向蒋介石,计划揭露他与日本军队私下妥协的种种行为。这一举动令法官措手不及,慌忙喝止,要求她“不要提及与本案无关的内容”。

面对陈璧君的坚决态度,法庭只能迅速作出裁决。最终,法院判定陈璧君犯有汉奸罪,并判处其终身监禁。

陈璧君随后被押送到苏州狮子口的江苏第三监狱。即便身处牢狱,她依然我行我素,甚至比之前更加肆无忌惮。

陈璧君在监狱服刑时,发生了本文开头描述的那一幕。

1948年中秋节前夕,陈璧君向监狱提出申请,希望能与子女团聚。然而,监狱长苏健生拒绝了她的请求。面对这一决定,陈璧君选择了绝食作为抗议手段。

中秋当天,苏健生安排人给陈璧君送了一盒月饼。考虑到她已经两天没进食,苏健生还特意准备了几道菜,其中包括红烧肉。

当餐食被端到陈璧君面前时,她并未表现出任何感激之情。相反,她将食物和月饼一股脑儿摔在地上,并愤怒地嚷道:“我是什么身份?怎么可能接受这种施舍?”

监狱长苏健生对陈璧君的行为大为光火,直接冲到牢房对她发飙:“陈璧君,你不过是个无期徒刑的犯人,凭什么在这儿摆谱?”

陈璧君听到这句话,立马就火了。

陈壁君觉得,苏健生这种小角色,要是放在汪精卫掌权那会儿,压根没资格跟她搭话,她甚至都不会正眼瞧一下。现在倒好,这人不仅敢对她大呼小叫,还冷嘲热讽,简直是无法无天了。

即便身处牢狱,我也绝非任由无名之辈随意轻慢。

陈璧君怒火中烧,对着苏健生破口大骂,指责他“有眼无珠”,言语间透露出一种居高临下的姿态,仿佛她依然是当年汪伪政权中的“第一夫人”。

“我陈璧君的名讳岂是你能随意称呼的?昔日国父孙中山先生尚且以礼相待,未曾直呼其名,即便是你们的蒋介石委员长,也不敢如此无礼。你区区一个监狱长,有何资格这般放肆,竟敢直呼我的名字?”

苏健生被狠狠训斥了一顿,他完全了解对方的为人,因此只能默默忍受,既不敢回嘴,也不敢采取任何惩罚措施。

陈璧君在狱中闹出的动静不知被谁传了出去,消息很快见报,最后连蒋介石也听说了这件事。

蒋介石虽然对陈璧君颇有意见,但经过一番考虑后,他最终还是拨通了江苏省高级法院院长孙鸿霖的电话。在通话中,蒋介石指示道:“只要不违反基本原则,就尽量满足她的需求吧。”

奉蒋介石之命,孙鸿霖前往苏州监狱探视陈壁君,询问她的诉求。陈壁君见状,立即意识到这是蒋介石授意的问话,便毫不客气地列出了一长串要求。

陈壁君当时提出的要求可以归纳为七个方面。

首先,规定她每两个月至少要与一名子女会面一次,每次会面时间不得少于一小时。同时,子女探监时携带的物品,监狱不得以任何理由扣押或没收。

第三,每到汪精卫的忌日,监狱必须准备酒肉和香烛等物品,并允许她在狱中为汪精卫举行祭奠仪式。

除了这些基本要求,她的日常生活还安排得挺细致。每天都有固定的散步时间,保证她活动筋骨。饮食上,鸡蛋和肉类是必备的,确保营养均衡。生活用品每月一换,保持干净舒适。另外,笔墨纸砚也得备齐,方便她抄写书籍,打发时间。这些安排既照顾了她的生活需求,也让她有事可做,不至于无聊。

这些条件中,部分尚可接受,但另一些则显得过于苛刻。然而,由于蒋介石的指示,加之孙鸿霖急于完成任务后脱身,他最终同意了陈璧君的要求。

陈壁君在狱中起初表现得相对平静,没有继续制造麻烦或对抗。然而,当听说汪精卫的陵墓遭到破坏后,她的情绪再次失控。她在牢房里大声辱骂蒋介石,言辞极为粗俗,连狱警都感到难以忍受。最终,苏健生不得不找来孙鸿霖对她进行安抚,才让她暂时冷静下来。

陈璧君在囚禁期间,尽管失去了自由,却依然保持着强硬的态度。国民党当局对她束手无策,或者说根本不敢采取强硬措施,只能选择妥协。这种迁就反而助长了她的嚣张气焰,使她更加肆无忌惮。

陈壁君如此嚣张,难道她就没有畏惧的时候吗?当然不是。

陈璧君心里明白,蒋介石对她无可奈何。然而,随着国民党军队的接连失利,她的恐惧感与日俱增。她清楚,如果自己落入共产党手中,绝不会再有人像过去那样对她宽容相待。

陈璧君曾考虑过,如果国民党最终失利,她或许可以选择前往台湾。当时国民党内部有一项针对在押犯人的规定,凡是判处无期徒刑的犯人,都会被转移到台湾。

国民党采取这一措施,主要是担心这些人员会被共产党俘获。然而,实际情况是,国民党在战场上节节败退,形势急转直下。到了无法挽回的地步,他们既无余力也无暇顾及像陈壁君这样的囚犯。

在国民党溃败时期,苏州的官员们纷纷仓皇逃离,根本无暇顾及监狱事务。他们的匆忙离去直接导致监狱物资供应中断,囚犯们陷入了断粮的困境。

连续数日未进食,陈壁君因极度饥饿陷入昏迷。就在她以为自己可能撑不过去时,解放军及时赶到。

出乎陈壁君意料的是,最终将她从死亡边缘拉回来的竟是中国共产党。

苏州解放后,解放军接管了陈壁君所在的监狱。接管干部面对陈壁君时,态度温和,既没有大声训斥,也没有任何讽刺挖苦。这种友善的对待方式让陈壁君感到意外,心里不由得产生了疑惑。

从她的视角来看,即便解放军救了她,按常理也该继续审判,最终执行死刑。然而,管教干部的和蔼态度让她感到困惑不解。这种与预期截然不同的对待方式,让她难以理解其中的缘由。

然而,陈壁君心中仍存疑虑,认为解放军的友好态度可能只是先礼后兵的策略。令她意想不到的是,真正的转变才刚刚拉开序幕。

陈壁君很快被押送至上海提篮桥监狱。在监禁期间,她接受了系统的健康评估,医疗人员还为她处理了之前遗留的创伤。

1949年9月,第一届政协会议在北京举行。会议期间,宋庆龄和何香凝因与陈壁君有私人交情,向毛泽东和周恩来提出请求,希望为陈壁君争取宽大处理。

宋和何提出的建议让毛主席思考了很久,最后,毛主席给出了他的答复。

我理解两位的想法,不如这样:只要陈壁君公开认错,政府就同意放人。

在毛主席的指示下达后,宋庆龄和何香凝连夜起草了一封给陈壁君的信件。这封信件通过周总理的安排,次日便由专人迅速送达上海提篮桥监狱。

宋、何二人在信中反复强调人民政府的宽容政策以及毛主席等领导人的博大胸襟。他们耐心地劝说陈壁君,希望她能够发表一份悔过书,这样她就有机会尽早重获自由。

然而,陈壁君并未接受这份善意。

陈璧君在回复宋庆龄与何香凝的信件中,坚持否认自己和汪精卫有叛国行为。她明确表示,自己并非汉奸,汪精卫也没有出卖国家利益,因此拒绝撰写任何悔过书。

陈壁君坦言,她已坦然接受将在牢狱中结束余生的现实。

此后,陈壁君依然坚持她一贯的强硬立场,对改造始终持否定态度。然而,随着日子一天天过去,她内心的坚定立场也逐渐出现了松动。

中华人民共和国成立初期,对国民党战犯及陈壁君等罪犯采取了两项核心政策:一是"惩办与宽大并重",二是"劳动改造与思想教育并行"。这些措施旨在通过系统的改造过程,使这些人员彻底抛弃其原有的反动观念,最终实现其思想上的根本转变,使他们能够真正融入人民群众之中。这种处理方式体现了新政权的改造理念,既强调了法律的严肃性,又注重了思想转化的可能性。通过劳动实践与思想教育的双重作用,逐步引导这些人员认识错误,转变立场,最终成为社会主义建设的积极参与者。这一政策既体现了对历史的正确态度,也展现了新政权在改造旧社会残余力量方面的智慧与决心。

术后,陈壁君失去了自理能力,护理人员始终耐心细致地照料她,从未表现出任何不耐烦的情绪。

俗话说,人心都是柔软的。在经历了这么多事情之后,陈壁君的想法也逐渐有了变化。

1954年,陈壁君自愿申请到苏北农场参加劳动改造。她在提交的申请信中表达了这一意愿。

无法通过劳动实现自我改造,就无法重新为人民服务并重返革命队伍。

鉴于她年事已高且健康状况欠佳,监狱管理人员拒绝了她提出的申请,同时详细说明了不批准的具体理由。

最终,陈壁君释怀了长久以来的固执。她向管理人员坦言,“我最受不了的,就是你们用温和的态度给我讲道理”。这句话揭示了她内心的转变,从抗拒到接受,从固执到理解。她的坦诚表明,她已经认识到自己的错误,并愿意面对现实。这一转变不仅体现了她的成长,也反映了管教人员的耐心和智慧。通过这次对话,陈壁君和管教人员之间的关系得到了改善,为她的改造之路奠定了坚实的基础。

1959年5月,陈壁君因健康问题再次住进医院,医生检查后发现她同时患有心脏病和高血压。尽管医院采取了全面的治疗措施,但她的病情并未好转。最终,在同年6月17日,陈壁君因病情恶化,医治无效而去世。

陈壁君在生命最后时刻给海外子女写了一封家书,信中嘱咐他们:"尽早回国,踏实工作,为国家贡献力量,以此回报人民政府对我的宽大处理。"

陈壁君在生命最后时刻所说的话,想必是她彻底觉悟后的肺腑之言。常言道,人在临终之际往往会吐露真言,这番话无疑是她内心深处的真实表达。