想象一下,如果6500万年前那颗小行星没有砸向地球,今天的动物园里或许会圈养着穿西装的霸王龙,而人类可能还蜷缩在洞穴里瑟瑟发抖。这个看似荒诞的场景,恰恰揭示了进化史上最深刻的悖论:统治地球1.6亿年的恐龙始终停留在“肌肉猛男”阶段,而只用了百万年就登顶食物链的人类,却差点在进化路上被淘汰。当我们翻开地球生命这本厚重的相册,会发现智慧从来都不是VIP入场券,反而是张需要天时地利人和才能兑换的限量版彩票。

恐龙的生存哲学:能动手就别动脑

恐龙的生存哲学:能动手就别动脑 在墨西哥尤卡坦半岛的陨石坑旁,考古学家挖出过一具伤齿龙化石。这种身长2米、体重50公斤的掠食者,大脑容量堪比现代鸵鸟,是恐龙家族里的“爱因斯坦”。但即便是这样的顶级配置,放在人类面前也像石器时代的计算器——它们不需要计算微积分,只需要知道怎么撕开猎物的喉咙。

恐龙的进化策略堪称“躺赢”的教科书。2.3亿年前那场持续200万年的超级暴雨,把地球变成了巨型温室。裸子植物疯长到30米高,空气中二氧化碳浓度是现在的5倍,恐龙只需伸长脖子就能实现“吃饭自由”。在这种资源过剩的时代,自然选择更青睐那些“大块头”:梁龙的脖子每增长1米,就能多收割5吨针叶;霸王龙的咬合力每增强100公斤,就能多征服一片领地。当时的生态系统就像自助餐厅,食客们比拼的是餐盘大小,而不是用餐礼仪。

能量分配法则更是给智慧判了死刑。一只成年霸王龙每天需要吞下相当于5头野牛的肉量,光是维持20吨体重的代谢就需要燃烧150万卡路里——这相当于300个成年男性的基础代谢总和。如果它们突发奇想要发展智慧,光是大脑扩容10%就会导致每日能量缺口相当于少捕杀一头三角龙。在生存压力几乎为零的时代,这种“烧脑”行为无异于自掘坟墓。

人类的逆袭剧本:被迫营业的“技术宅”

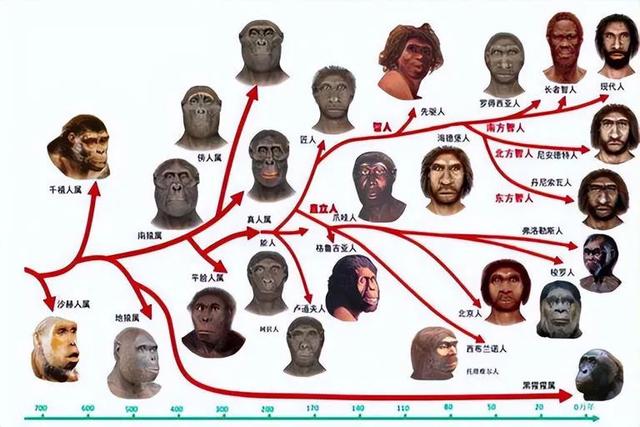

人类的逆袭剧本:被迫营业的“技术宅”把镜头切到1000万年前的东非大裂谷,这里上演着完全不同的生存游戏。当我们的祖先——某种树栖古猿——被地质运动摔下树枝时,它们面临的是一道死亡选择题:要么在烈日灼烧的稀树草原上进化,要么变成鬣狗的午餐。这个被迫“下海”的决定,意外开启了智慧进化的潘多拉魔盒。

直立行走是这个故事的第一块多米诺骨牌。当古猿颤巍巍地站起来,它们的盆骨结构被迫收窄,导致生育难度直线上升。这个看似灾难性的改变,却倒逼出两个关键进化:婴儿必须提前出生(因此需要更长时间的育儿投入),以及手掌解放(为后来的工具制造埋下伏笔)。此时的人类祖先就像破产的贵族,不得不变卖“体力”的家产,转而投资“脑力”这种风险资产。

真正的转折点藏在厨房里。当某个胆大的原始人把雷电引燃的树枝带进洞穴,熟食革命让肠道缩短了20%,省下的能量刚好够供养膨胀的大脑。更妙的是,烤肉散发的香气像原始版的社交媒体,把散居的族群聚集到篝火旁。这些围坐的夜谈会,无意间成了最早的“信息共享平台”。

7万年前的基因彩票:一场改变命运的K歌大赛

7万年前的基因彩票:一场改变命运的K歌大赛 在以色列的卡夫扎洞穴里,考古学家发现过令人脊背发凉的场景:尼安德特人和智人的头骨并排陈列,前者脑容量多出200毫升,却倒在进化的终点线前。这个残酷的对比揭示了一个反常识的真相——脑容量从来不是智慧的决定项,语言才是开启文明宝箱的密钥。

现代智人约7万年前在非洲经历的基因突变,很可能是史上最幸运的“系统升级”。某个未知的基因变异,让我们的喉部肌肉能发出256种音调变化,而尼安德特人只能发出32种。这种差异就像5G网络对比拨号上网,当智人能用“明天河马群会经过东边水潭”这样的复杂信息组织围猎时,尼安德特人还在用手势比划“肉!那边!”。

这场“语言革命”引发的链式反应堪称疯狂。抽象思维让人类能虚构出“部落图腾”“来世信仰”等概念,百人规模的游群由此扩张成万人的城邦。更可怕的是,知识开始跨代累积——某个原始人发明的燧石打制技术,经过3000代人的改进,最终演变成iPhone里的硅基芯片。

进化赌局里的幸存者偏差:99%的输家沉默不语

进化赌局里的幸存者偏差:99%的输家沉默不语 在伦敦自然历史博物馆的走廊里,渡渡鸟标本永远定格着它呆萌的表情。这种不会飞的巨鸟,用自身的灭绝诠释了进化论的潜规则:所有成功者都是特定时空下的幸存者,而失败者的故事早已湮灭在岩层深处。

埃迪卡拉纪的生物就是个典型教训。5.8亿年前,这些长得像魔芋蛋糕的奇葩生物统治着海洋。它们不需要捕食、不需要竞争,因为海底铺满前辈留下的有机沉淀物。这种“躺吃”模式持续了4000万年,直到寒武纪物种大爆发——当新来的生物开始卷速度、卷毒性、卷铠甲厚度时,佛系的埃迪卡拉生物群只能集体领盒饭。

人类现在正坐在类似的火山口上。工业革命200年来消耗的化石能源,相当于地球用3亿年才攒下的“阳光存款”。我们像突然继承巨额遗产的暴发户,用石油衍生出的塑料污染海洋,用煤炭催生的温室气体炙烤大气。这种发展模式与埃迪卡拉生物群的“吃老本”策略何其相似——当石油红利耗尽,我们会不会重演寒武纪的淘汰赛?

未来进化方程式:当自然选择遇上基因剪辑

未来进化方程式:当自然选择遇上基因剪辑 站在新加坡滨海湾的超级树观景台上,看着无人机群掠过人工光合作用幕墙,不禁思考:如果进化是场持续38亿年的游戏,人类是否正在修改游戏规则? CRISPR基因编辑技术让我们能像修改Word文档般改写DNA,马斯克的脑机接口试图突破生物神经的传输极限。这些技术爆炸正在制造新的进化悖论——我们既要对抗糖尿病这类“富贵病”,又渴望用基因强化创造“超级人类”。

但自然规律总会找回平衡。新冠疫情期间,病毒用最原始的方式提醒我们:无论科技如何进步,宿主与病原体的军备竞赛永不停止。那些对抗生素产生耐药性的超级细菌,正在演绎着微型版的“适者生存”。

或许真正的终极智慧,在于理解进化没有预设的终点。恐龙用1.6亿年证明肌肉统治的有效性,人类用百万年验证了脑力的爆发力。而未来,当我们的后代在火星殖民地回望地球时,可能会惊讶地发现:所有生命都是时空长河里的临时解决方案,智慧不过是宇宙暂时寄存在碳基生命中的实验品。