刚为孩子挑的绘本,居然被家长“盯”出了问题。

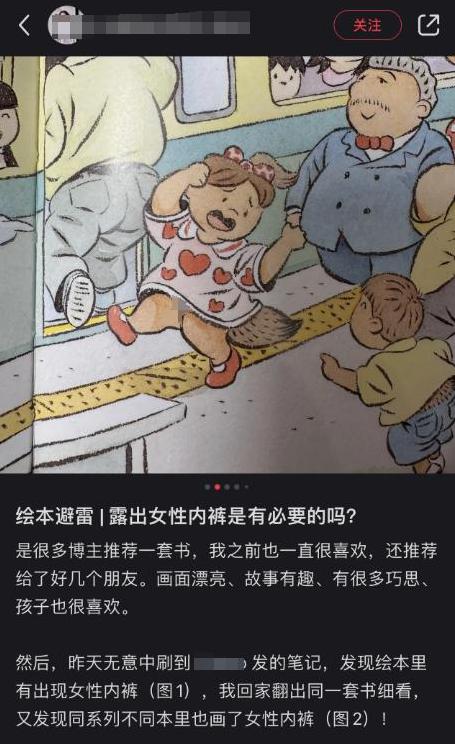

翻开绘本,有家长突然发现插图里的一个小女孩摔倒的动作似乎有点不对劲:画里,一个小女孩摔倒在地,露出了一点内裤。

这看似不起眼的一幕,却在网上炸出了声音各异的讨论——是我们过于敏感了,还是画作者真的“有心而为之”?

更让人惊讶的是,这本绘本已经畅销了500万册,而且还是被推荐为“100本最棒幼儿绘本”的作品之一。

这个争议一出,网上家庭育儿圈一下热闹了起来。

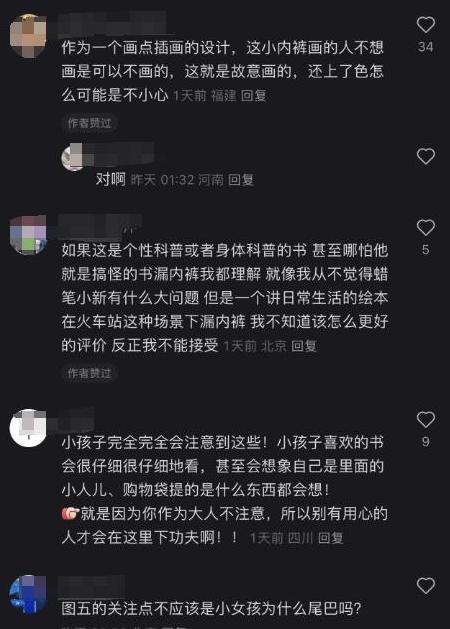

有人质疑,这种细节完全没有必要出现在儿童绘本中;也有人觉得,这只是一次无心的创作,没有必要过度解读。

这些插图,究竟是作者无意为之,还是背后潜藏着我们看不到的审查漏洞?

围绕这套绘本,小孩家长与出版方之间的争议开始让更多人关注起了儿童图书的审核问题。

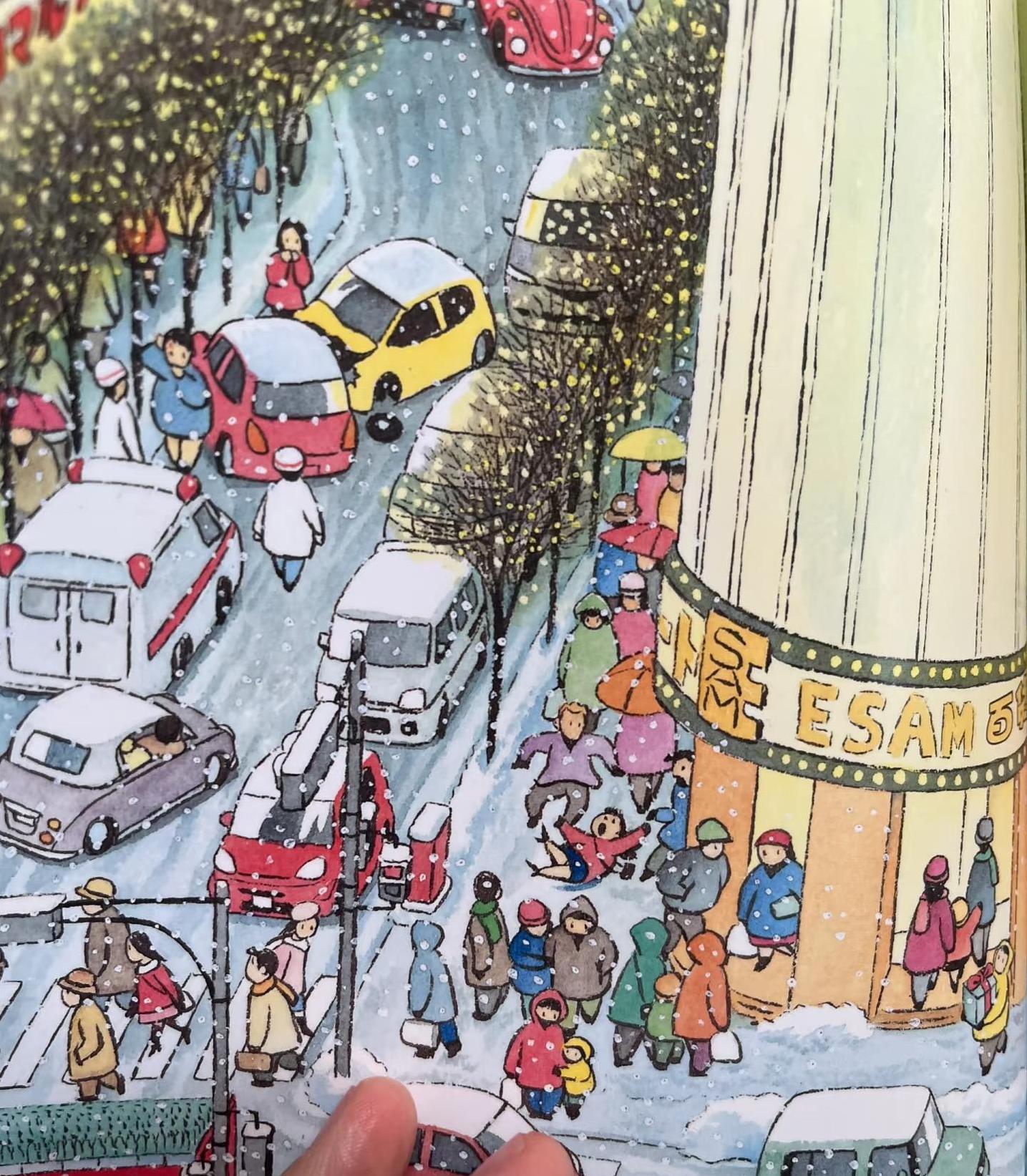

这本由日本绘画家间濑直方创作的绘本系列,其实已经引入中国多时。

整体画风也确实和普通家长想象中的儿童图画书相吻合:色彩温和,卡通形象简单生动,容易吸引注意力。

内容上也注重家庭情感,比如大家一起坐巴士外出游玩,充满欢声笑语。

就在这样一本“毫无戒心”的绘本里,有家长发现了那些让人不适的插画细节。

最初的讨论来源于一位妈妈的“避雷”帖子,她提到的插图问题是绘本中一个路滑摔倒的小女孩露出了内裤。

话题一经发酵,就有更多家长指出,在同系列的另一本书中,也出现了类似的情节——画面描绘的小女孩在追赶火车时,内裤从前面露出。

有人直言,这种刻画在儿童作品中出现实在不合适。

也许孩子不会察觉到问题,但作为父母,确实无法忽视这个令人讨厌的细节。

不仅如此,还有一些美术专业人士表示,插画表现出的身体动态和比例存在问题,怎么看都显得生硬、不自然。

这让更多人开始怀疑,画作者是否有意为之,甚至有人用“夹带私货”这个词来形容。

出版社的回应是否令人信服?

既然家长发现了问题,那出版社就没责任吗?

面对质疑,出版社给出的回应是:作品内容是从日本直接引进的,可能与国内文化标准不一致。

但家长们显然对这个回应并不满意,“这种插图是不是别有用心先不说,出版社难道不应该负责审核吗?

引进时就没有人注意到这些问题?

”

在我国,《未成年人保护法》和《出版管理条例》明确规定,针对未成年人的出版物必须经过更严格的审查。

比如,绘本的内容就像一顿准备给孩子的饭菜,出版社作为“厨师”,一定要保证没有掺杂任何有害成分。

问题图片被发现后,有关绘本会不会下架或者重新修订,很多人都在关注。

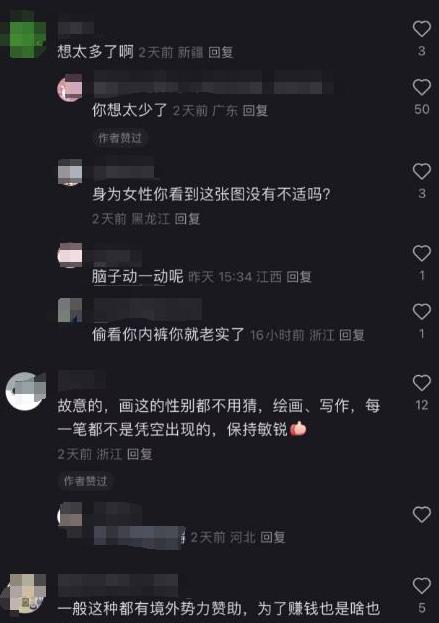

也有家长表示,问题或许并没有被放大到相应程度。

“这种细节,我们其实不说孩子也不会注意,更多的是家长在解读上太敏感了。

既然画面本来就很小,真的会对孩子造成巨大影响吗?

”这类声音也为问题的讨论增加了复杂度。

出版物的审核责任:国外引进作品是否该严加把关由此也引出了另一个值得深思的话题:我们究竟能不能对“国外知名绘本”完全放心?

事实上,目前国内市场对引进的外国绘本向来追捧,一些日本、欧美作家的作品因为获奖或口碑好,很容易被认为质量有保障。

但这起事件让很多家长意识到,绘本再有名,也无法保证就适合国内儿童。

更何况,文化差异也会加重对细节理解的不同。

以这次事件为例,在日本,儿童绘本中或许加入一些生活化的小尴尬情境很正常,但这种表达方式对于我国家长来说则容易产生不适感。

更重要的是,出版社一旦引进这类绘本,也必须肩负起审核责任,而不仅仅是一个“搬运工”。

每一个图片、每一句文字都需要严格把关,让孩子能在一个健康、安全的阅读环境中成长。

从选题到印刷出版,每一步都得绷紧“合规”这根弦。

文化差异还是刻意为之?

“毒绘本”现象给出版行业的警示

这绝不是第一起关于儿童书籍内容争议的事件。

从“毒教材”到“毒绘本”,这些问题每一次爆发,都能引起不小的轰动。

究其原因,出版社在把控内容上的失误显然难辞其咎。

但从家长的角度来说,也需要更加主动地去了解孩子接触的阅读内容。

这件事实际上给我们提了个醒:不能仅仅凭借一本书封面上的推荐标签或者销量,更不能盲目相信“国外引进”就一定质量过硬。

无论是家长还是出版行业,都要更理性、更细心地看待问题读物。

“毒绘本”虽然是极少数,但它的意义却足够警示——守护孩子的阅读环境,应该是每一个人都愿意为之努力的事情。

升华主题

我们常说,绘本的世界应该是单纯又温暖的,但事实证明,单纯和温暖需要用心守护,甚至付出更多的努力。

家长当然可以通过社会话题反思自身的敏感度,但这并不是弱化事件严重性的理由。

反之,它提醒我们,即使面对一个小小的绘本,也不应轻视其对孩子潜移默化的影响。

而对于出版社而言,当用心做好审查成为一种常态,才能真正换来家长的信任、孩子的健康,以及整个行业的良性发展。