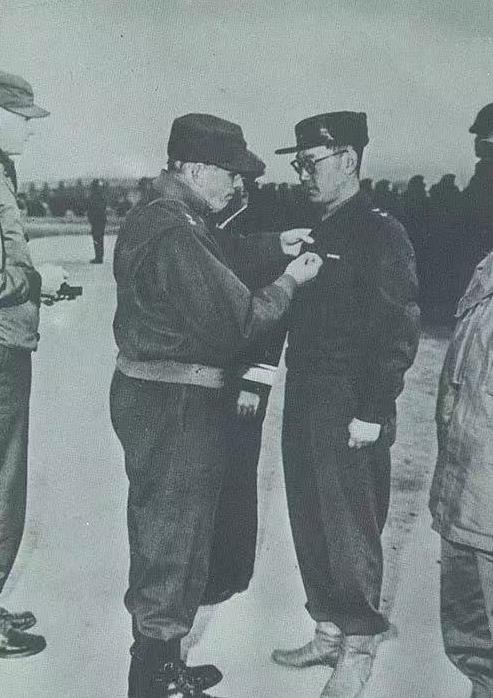

“战俘一号”的故事

抗美援朝首战告捷背后

被中国人称为“抗美援朝”的那场战争,起始于1950年10月25日,也就是中国人民志愿军发起第一次战役的那一天。其实,“抗美援朝”从10月19日那一天就开始了。时,志愿军6个军共18个师,分别从安东、长甸河口和集安等处渡过鸭绿江,秘密入朝。行动从黄昏开始至次日凌晨4时结束。

10月25日,在北镇地区的两水洞,志愿军第40军118师354团与南朝鲜军遭遇,打响了抗美援朝的第一枪,并全歼南朝鲜军第6师第2团前卫营及一个炮兵中队。10月28日,第40军主力在温井以东龟头洞地区,向南朝鲜军第6、第8师各2个营发起攻击,至次日晨将其大部歼灭。10月29日,该军第118师进至古场地区,并于晚将南朝鲜军第6师第7团大部歼灭。

志愿军打响了抗美援朝第一枪-第40军118师354团在温井追击韩军

11月1日黄昏,第39军向云山发起进攻,至11月3日夜,歼灭美骑兵第1师第8团大部和南朝鲜军第1师第15团大部,重创美军骑兵第1师。因美第8集团军遭到志愿军连续突击,且侧后受到严重威胁,被迫于11月3日开始全线撤退,志愿军转入追击作战。11月4日,第39军主力在上杨五里歼英军第27旅1个榴弹炮兵营,第40军在龙渊洞歼美军1个加强连。在西线志愿军主力实施反击作战期间,第42军主力在东线黄草岭、赴战岭英勇阻击美军第10军部队的进攻,保障主力的翼侧安全。

第一次战役自10月25日开始,至11月5日结束,历时13天。志愿军将“联合国军”从鸭绿江边击退到清川江以南,毙伤俘敌1.5万余人,粉碎了“联合国军”在感恩节(11月23日)前占领全朝鲜的计划,初步稳定了朝鲜战局。此役,志愿军伤亡1万余人。

本文叙述的是志愿军入朝首战告捷之后的那件“战俘一号”的故事。

10月25日凌晨,40军120师360团为配合温井方向的战斗,紧急赶往云山以北的朝阳洞、玉女峰一线,阻击来犯之敌。此战持续了三天两夜,歼敌280余人,击伤击毁敌坦克3辆,迟滞了敌人北犯,掩护了军主力歼灭温井地区之敌。40军的前身就是志愿军副司令员韩先楚带出来的那支是赫赫有名的"旋风纵队",360团就是当年辽沈战役中在胡家窝棚突袭廖耀湘指挥部的那支奇兵。

点击播放按钮观看视频

影片《大决战-辽沈战役》片段

也就是在这场战斗发生的第一天,360团的一名战士被韩军15团俘获,成为了志愿军的第一个被俘者,他后来被编为“战俘一号”。“抓到了一个特殊的俘虏”的消息即刻传到了韩军前线指挥所,且韩军15团团长立即对这名战俘展开了审讯。经查,此人不同于以往被俘的朝鲜人民军士兵,身着的军装、携带的装备都与之前的朝鲜人民军完全不同。更令韩军感到惊奇是,此人竟不是朝鲜人,而是只会说中国话的中国人。从他身上搜到的一个笔记本上清清楚楚地写着"中国人民志愿军"这几个字。

朝鲜咋出现了中国军人?这个消息很快传到了南韩第1军军长金白一那里。金不敢怠慢,立即将此重要情报上报联合国军总部。无独有偶,不久,东线作战的志愿军42军的10多名运输兵在执行任务时迷失了方向,误入韩军阵地时被俘获。由于刚刚入朝,他们连步枪都未配齐。韩国人看得明白,“中国正规军参战了”已是“实锤”。金白一当即下令,将这批战俘连同“战俘一号”一起,立即送往平壤第8集团军指挥部。

平壤的美军情报官员对这些战俘进行了更加细致的审讯。他们询问了战俘的部队番号、编制、人数,甚至连装备情况也都一一记录在案。一份详实的《审讯报告》很快就摆在了麦克阿瑟的办公桌上。报告中指出:“我们发现的第一个中国战俘,是来自中国人民解放军第40军的一名战士。他的供述与其他被俘的中国运输兵的口供完全吻合。这表明,参战的不是零星的中国部队,而是正规军主力部队。” 美军还专门调来了会说中国方言的情报人员,对战俘进行反复盘查。结果发现,这些战俘说的都是东北话,这与他们自称来自东北的军队完全相符。

1950年11月初,东京美军总部的审讯室里,一场特殊的较量正在展开。"战俘一号"和被俘的中国运输兵被转移到这里。美军派出了他们最资深的审讯官,其中包括几位在二战期间就曾参与过对日本战俘审讯的老手。这些审讯官精通战俘心理,擅长通过细节发现破绽。他们采用了轮班审讯的方式,希望能从这些战俘口中得到更多有价值的信息。审讯过程中,美方采用了多种手段,时而采用怀柔政策,为战俘提供丰盛的饭菜和香烟,时而采用威压战术,连续几个小时不让战俘休息。但是,这些战俘始终坚持着自己最初的口供,即他们只是普通的士兵,对部队的整体部署并不了解。

在审讯中,美军特别关注的是中国军队的补给线问题。他们反复询问战俘们是如何穿越鸭绿江的,补给站设在哪里,后勤保障如何运作,但从战俘们的回答中却始终未能得到有用的信息。美军审讯官还拿出了一份详细的地图,要求“战俘一号”指出他所在部队的行军路线。这名战士只是摇头表示自己是个大字不识的农民,根本看不懂地图。事后证实,这名战士在入伍前就读过高小,完全有能力识读地图。根据审讯收集到的零散的信息,美军试图将其拼出一个中国军队入朝的完整画面。然,这种努力却始终无果。如过江入朝的地点,有的说是从安东过江的,也有的说是从集安过江的。又如行军,有的说是中晚上,也有的说是在白天.......

在东京战俘营里,还有一件事令美军难忘。一次打扫牢房时发现墙上歪歪扭扭地刻着几个字,找懂汉字的人查看发现写的竟是“宁死不屈”。字虽然写得粗糙,但却表达了这些战俘的坚定立场。

审来审去,除了证实了中国军队参战这个基本事实外,并未能获取到用来判断中国军队此次入朝的目的和下一步打算的信息。其实,仅凭从“战俘一号”及其他战俘口中获取信息,还是相当有价值的。岂料却未曾想联合国军司令麦克阿瑟,这位曾任西点军校校长,这位在二战中所向披靡的名将,在阅读了审讯报告后,竟作出了如下判断:

1、这不过是一些零散的中国士兵,可能是从东北逃过来的溃兵。

2、他们缺乏现代化装备,没有空中力量,后勤补给困难。这样的军队不可能对我们构成真正的威胁。

3、即使中国真的参战,也最多派出一两个师的象征性部队。

然,麦克阿瑟的对手,临危受命的志愿军司令员彭德怀,似乎摸准了这位骄横跋扈“麦帅”的脉搏。尽管彼时的彭德怀并不知晓这位“战俘一号”及其他被俘的志愿军在东京受审的详情,但在战场上却作出了一系列“示弱”的战略欺骗假象:

1、下令38军112师335团团长范天恩,立即撤出在西线坚守了数日,且未使美韩军越雷池一步的飞虎山阵地。同一时间,又下令东线的42军放弃了阻击阵地,全线后撤。此后,志愿军似乎从朝鲜战场上蒸发了一般,美军侦察机再也找不到志愿军的任何踪迹。

2、下令部队在撤退沿途丢掉小锹、背包,以及破衣烂帽,旧枪烂弹等物品,造成仓皇逃跑的假象。

3、下令释放第一次战役中俘获的1000余名美韩军俘虏。当然释放前对这些战俘自然进行了一番教育,但教育的主题并非优待俘虏之类的说教,而是令打了胜仗的志愿军官兵大惑不解的一些话。如“我们没有吃的了,也没有吃的给你们了,必须回去了,只能放了你们了,求求你们不要再打我们了”,还有“我们人少,其实是不敢在正面和你们交战的,这次交战,是我们太冲动了”云云......

或许是志愿军的上述之举似乎验证了麦克阿瑟的判断,于是乎,麦克阿瑟很快拿出了自己的下一步作战计划,即对朝鲜发动最后的总攻:

1、以空军摧毁鸭绿江南岸所有桥梁、道路等交通设施,以及所有尚未占领的城镇、乡村和工厂,以确保切断志愿军入朝的一切通道。

2、西面的第8集团军、东面的第10军联合发起一个巨大的钳形攻势,目标是直接把朝鲜北部的中朝军队全部赶跑,联合国军一路直推到鸭绿江边,在圣诞节前结束战争。

众所周知,后来在1950年11月7日至12月24日发生的那场志愿军发起的第二次战役中,不但麦克阿瑟未能实现其“圣诞节前结束战争”的狂妄叫嚣,而且使联合国军遭到了史无前例的重创。志愿军彻底粉碎了“联合国军”占领全朝鲜的企图,解放了朝鲜北半部除襄阳外的全部地区,将战线推至“三八线”,并占领“三八线”以南瓮津半岛和延安半岛,迫使“联合国军”由进攻转入防御,从根本上扭转了朝鲜战局。此役,共毙伤俘敌3.6万余人,其中美军2.4万余人,美军第8集团军司令沃克也在撤退中身亡。志愿军也付出了伤亡3万余人的代价,国人耳熟能详的那场惊天地、泣鬼神的松骨峰战斗,一战扬名的“万岁军”、长津湖水门桥那场惨烈厮杀都发生在那场战役中......

1951年4月11日,美国总统杜鲁门发表了一份特别声明,宣布解除麦克阿瑟的远东军总司令职务,一代名将的军旅生涯就此黯然结束。在中美两国的军史中,对麦克阿瑟的这段“滑铁卢”的认知出奇的一致,那就是“轻敌”,而“轻敌”的起因似乎与这个并不起眼的“战俘一号”脱不了干系。

朝鲜战争结束后,美军开始了一系列全面的战后总结。其中专门有一章讨论了情报系统在战争初期的重大失误。报告中写道:“我们忽视了最基层战俘提供的信息,这个错误造成了严重的后果。” 在美军情报学院的教材中,“战俘一号”事件亦被采用,且用这个案例告诫未来的情报官员“在战场上,有时候一个普通战俘的口供,可能比高层的推测更加准确。” 吃一堑长一智,在后来的越战中,美军充分吸取了这个教训,当抓获北越士兵时,会立即进行详细审讯,并将情报快速向上传递,且此举帮助他们在多次战役中预判了对方的动向。

多年后,从美军一份解密档案中看到这样一段话:“如果当初美军重视了‘战俘一号’的供述,及时调整战略部署,可能就不会在清川江战役中遭受重创。” 至今,在美军档案馆里还保存着当年审讯“战俘一号”的口供。在这些泛黄的纸张上,清晰地记录着那个改变了战争进程的志愿军战俘留下的字字句句,也成为了研究朝鲜战争的重要史料。它们不仅记录了一个特殊的历史时刻,也为后人留下了警示:“在战场上,任何轻敌都可能带来致命的后果。”

据说,那位“战俘一号”及一起被押到东京的那些伙伴,停战后都回到了祖国。遗憾的是,至今尚未查到这位“战俘一号”的真名实姓,更没有获取到他的一张照片。不知道他回到祖国后的命运如何?不知道他是否仍健在?或许这位“战俘一号”从未意识到,他在不经意间改变了一场战争的走向......