台北某私立医院的走廊里,42岁的林依晨正在翻看胎心监测报告。当她听到仪器里传出有力的"咚咚"声时,眼角泛起泪光。这个声音让她想起三年前女儿初次胎动的惊喜,也让她回忆起与丈夫在加州海滩漫步时讨论要二胎的约定。此刻这个正在孕育的新生命,不仅承载着家庭的期待,更折射出现代女性在婚姻、生育与事业间走钢丝般的生存智慧。

林依晨的婚姻模式堪称都市情感关系的"非典型案例"。当大多数明星夫妻选择形影不离时,这对结婚十年的伴侣却把时差当作调色盘,在跨洋分居中调出独特的感情浓度。根据2023年《全球婚姻质量调查报告》,异地婚姻的离婚率比常规婚姻高出27%,但林依晨用她的故事改写着这份统计报告。

"我们每天至少视频三次,就像打卡三餐。"林依晨曾在访谈中透露。这种数字化亲密关系正成为新时代婚姻的缩影。美国社会学家艾米丽·陈的最新研究指出,高净值家庭中32%采取"候鸟式婚姻",他们用云端会议软件维系感情,在跨时区对话中培养出独特的默契。林于超的潜水装备公司总部设在洛杉矶,而林依晨的演艺事业深耕台湾,两人将地理距离转化为情感保鲜的秘诀。

在去年圣诞节的家庭聚会上,林依晨展示了手机里与丈夫的"虚拟旅行相册"——他们在视频通话中同步游览台北故宫和洛杉矶盖蒂中心,通过AR技术把彼此的身影合成在同一场景。这种充满科技感的相处方式,正在颠覆传统婚姻的时空概念。正如情感咨询师李维真所说:"现代婚姻已从物理空间共享转向精神频率共振。"

当林依晨在42岁选择再次怀孕,这个决定背后是精密计算的生命方程式。根据台湾卫生部门2023年数据,40岁以上孕妇占比已从十年前的3.1%攀升至7.8%,但其中自然受孕成功率不足15%。林依晨从去年开始的中医调理计划,结合现代生殖技术,展现着当代女性对生育自主权的掌控。

产科主任黄美惠分析:"林依晨的案例非常具有代表性。我们接诊的高龄产妇中,68%都像她一样采取中西医结合调理,同时配合基因筛查等先进技术。"在台北某顶级生殖中心,林依晨的备孕方案包括定制化营养计划、荷尔蒙水平监测和压力管理系统,这些现代医学手段将自然怀孕几率提升了40%。

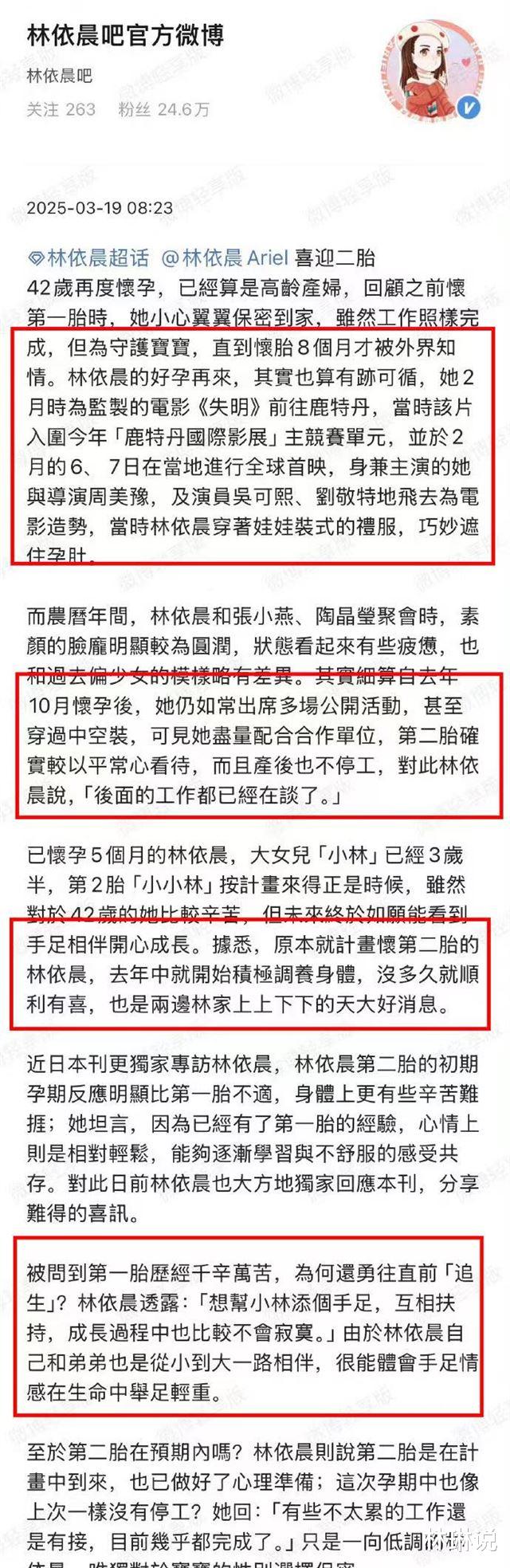

怀孕五个月时,林依晨依然坚持参加电影宣传活动。她像职场准妈妈们一样,在后台准备着孕妇专用靠垫和电解质水,用定制礼服巧妙隐藏孕肚。这种"隐形怀孕"现象正在都市精英女性中流行——她们不愿因生育中断职业发展,就像硅谷女高管们常说的:"我的子宫我做主,我的事业同样我做主。"

当后援会官宣怀孕消息时,林依晨正在剧组研究剧本。这个延迟五个月的官宣,是她与团队精心策划的隐私攻防战。在社交媒体时代,明星怀孕早已成为全民参与的连续剧,但林依晨选择改写剧本——就像她三年前怀孕八个月才公开,这次同样将知情权牢牢握在自己手中。

这种"反曝光"策略背后,是明星群体对隐私权的觉醒。韩国艺人全智贤当年在地下室分娩后才公开消息,日本演员新垣结衣更是将怀孕信息加密处理。林依晨的御用造型师透露:"那些宽松礼服都是特别定制,内衬有记忆金属支撑,既能保护胎儿又不显身形。"这种高科技孕装正在明星圈引发新风潮,某奢侈品牌推出的"隐形孕妇系列"三个月内销售额暴涨300%。

但公众的好奇心永远在进化。当林依晨素颜出席聚会时,微凸的小腹立即成为热搜话题。这种全民侦探游戏般的关注度,让明星不得不在每个生活细节设置防线。正如传播学者王立群所说:"现代社会正在经历围观文化的升级,明星怀孕已成为大众参与度最高的现实真人秀。"

## 手足情结:独生子女时代的逆向选择在台北某双语幼儿园,林依晨三岁的女儿正在堆积木。当被问及想要弟弟还是妹妹时,小姑娘奶声奶气地说:"要会帮我拿蜡笔的。"这个童真的回答,暗合着林依晨坚持生二胎的深层动机——在台湾生育率跌破0.9的今天,她选择逆流而上,用传统手足情对抗原子化社会的孤独危机。

这种选择背后是深刻的社会学观察。日本作家三浦展在《第四消费时代》中指出,当物质丰富到某种程度,人们会重新发现血缘关系的珍贵。林依晨与弟弟的成长经历,让她坚信手足之情能建构更稳固的情感安全网。儿童心理学家林文月的跟踪研究显示,有兄弟姐妹的孩子在抗压测试中得分平均高出23%,这种差异在成年后的人际关系中依然显著。

但选择多胎生育在精英阶层正变得奢侈。香港某国际学校的调查显示,二胎家庭每年教育支出平均增加65%,时间成本增加80%。林依晨能从容规划二胎,离不开强大的家庭支持系统——公婆同住带来的育儿协助,丈夫建立的财务安全网,以及她自身灵活的工作安排。这种资源整合能力,正在成为多胎家庭的标配。

结语当林依晨在产检路上被粉丝认出时,她笑着指指腹部:"这是我们家新的小冒险。"这句话或许正是现代都市女性的生存隐喻——在婚姻、生育与事业的迷宫中,每个人都在寻找自己的通关密码。她的故事告诉我们,传统家庭模式正在被重新编码:异地婚姻可以靠科技保鲜,高龄生育能够被科学护航,明星隐私需要智谋守护,而手足之情始终是抵御孤独的最后堡垒。

当我们刷着林依晨的怀孕热搜时,或许该问问自己:在这个充满不确定性的时代,我们是否也找到了属于自己的生活配方?是继续跟随社会时钟的节奏,还是像她那样勇敢编写自己的人生算法?答案或许就藏在每个选择背后,那些精密计算与感性冲动的完美配比中。