在毛泽东的革命历程中,周恩来始终是他最为信赖的伙伴和坚定的支持者。毛泽东曾坦言,周恩来是他不可或缺的助手。

在革命岁月中,周总理与对方之所以能建立深厚情谊,发展为亲密无间的革命伙伴,主要归功于周总理高尚的品格。他始终以集体利益为重,待人宽厚仁慈,凡事设身处地为他人考虑,这种无私的处世之道成为维系两人关系的重要纽带。

1924年,周恩来与毛泽东在广州初次见面,自此开启了长达数十年的合作关系。在建国前的漫长岁月里,两人始终保持着和谐的工作关系,从未发生过争执。然而,这一局面在1961年被打破。当时正值三年困难时期,周恩来因一起特殊事件与毛泽东产生了严重分歧,这是两人合作历史上极为罕见的一次争吵。

1959年至1961年,中国在经历了十年的快速发展后,遭遇了前所未有的经济困境,被称为"三年困难时期"。这一时期,国内生产总值、粮食产量和人口数量都出现了显著下降。造成这一局面的因素较为复杂,涉及多个方面。具体而言,自然灾害的频发、政策执行中的偏差以及国际环境的变化等多重因素共同作用,导致了这场严重的经济危机。这场危机不仅影响了国家的经济发展,也对人民生活造成了深远的影响。

上世纪50年代推行的全民炼钢运动和集体食堂制度,为后来的粮食危机埋下隐患。当时国家为了快速提升钢铁产量,将主要资源从农业生产转向工业建设。尽管1958年农作物收成良好,但由于大量劳动力被抽调去炼钢,田间缺少人手收割,大量粮食腐烂在地里,直接造成粮食储备严重不足。

1958年,全国范围内实施了一项新的政策——公社大食堂。这项政策允许人们免费、不限量地用餐,导致农村地区的粮食储备迅速耗尽。

1958年,国内粮食储备面临紧张局面,若1959年能再次获得丰收,粮食供应问题或许不会变得那么严重。然而,进入1959年后,全国多地遭遇了严重的自然灾害,尤其是河南、山东、安徽、湖南、湖北这些主要粮食产区,由于长时间干旱,粮食产量大幅下降。

历史资料显示,自中华人民共和国成立以来,国内粮食产量呈现持续上升态势。1950年,全国粮食总产量为1.3亿吨,到1958年已攀升至2亿吨左右。这一显著增长使我国基本实现了粮食自给自足,人民群众的温饱问题得到有效解决。

1959年起,全国粮食产量持续下滑,到1961年,产量骤降至1.37亿吨,创下新中国成立以来的最低纪录,甚至低于解放前的水平。由于"大炼钢"和"大锅饭"政策消耗了大量粮食储备,且后续未能及时补充,导致粮食库存严重不足。

国内问题还没搞定,又碰上外部麻烦。1950年代后期,中国和苏联关系变差,苏联不仅停止了对中国的所有帮助,还一直催着还债,这让国内的困境雪上加霜。

从1959年起,国内多地陷入粮食供应紧张的局面,农村尤为严重。长时间的粮食不足导致许多民众出现营养不良性水肿。经济问题尚可逐步解决,但粮食危机刻不容缓,必须立即应对。

面对全国性的粮食短缺问题,中央政府迅速采取了一系列应对措施。一方面,他们积极推动快速生长的蔬菜种植,鼓励人们用蔬菜和水果替代部分主食;另一方面,政府要求全国范围内降低粮食配给标准,除了重体力劳动者等特殊群体外,普通民众每月的粮食配额被削减到28斤。相比之下,1958年时每人每月的粮食配额约为50斤。

在面临经济挑战时期,党中央动员全体党员和干部发挥表率作用,积极响应粮食配给制度的调整。毛泽东同志作为国家领导人,始终秉持节俭朴实的生活态度,拒绝任何形式的特殊待遇。为了与民众共同应对困难,他自愿将个人粮食配额下调至每月26斤,以实际行动体现了与人民同甘共苦的决心。

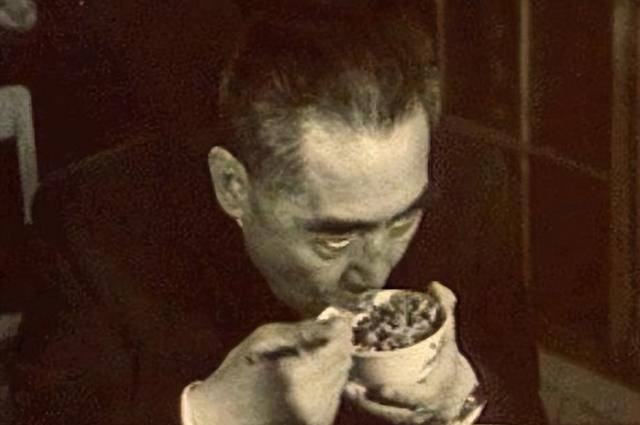

他不仅缩减了饮食标准,还明确要求秘书和食堂严格遵守一项规定:只要国家困难时期不结束,他就坚持不吃肉、不碰鸡蛋。这一决定体现了他与民众共克时艰的决心。

毛主席每月配给的粮食只有26斤,对于一个普通成年人来说,这样的定量勉强能维持基本生存,但远远不够吃饱。由于毛主席身材魁梧,日常又肩负着繁重的国家事务,这点粮食根本无法满足他的身体需求。长期下来,他的健康状况逐渐恶化,出现了营养不良的症状,甚至引发了身体浮肿的问题。

毛主席的饮食管理团队为了提升他的营养摄入费尽心思。由于主席对常见的鸡鸭鱼肉不感兴趣,他们只能偶尔捕捉一些野味,比如一两只麻雀或几只小虾,来丰富他的餐食。然而,这些食材数量有限,不能频繁提供,否则主席也会拒绝。尽管如此,这些尝试对于解决根本的营养问题来说,效果微乎其微。

宋庆龄到中南海办事时,听说毛主席因长期节俭导致身体浮肿严重,便自掏腰包买了一些螃蟹送给他,希望能帮他调养身体。然而,一向尊重宋庆龄的毛主席这次却婉拒了她的好意,说道:“您的好意我明白,但我定下的规矩不能破。”

见主席不肯接受,宋庆龄便让人把螃蟹煮熟后直接送到主席面前,说道:"这螃蟹已经做好了,你要是不吃可就浪费了!"她希望用这种方式让主席尝一点。然而,主席始终不肯动筷子。为了避免浪费,最后这些螃蟹都分给了工作人员享用。

在了解到毛泽东的健康状况后,周恩来专程前往探望,并建议他增加肉类和蛋类等高蛋白食物的摄入,以增强体质。周恩来强调,只有保持良好的身体状态,毛泽东才能更有效地领导全国人民克服当前面临的困难。

面对老朋友的劝告,毛主席立场非常明确,他回应道:“眼下全国有多少人连肉都吃不上,又有多少孩子连鸡蛋都吃不到,我作为一个老人,怎么能心安理得地吃肉?我定下的规矩,不仅是对我个人的约束,也是对所有党员干部的要求。如果我破了例,党员干部们会怎么看待?”

周总理对毛主席的观点持保留态度。出于对主席身体状况的关切,他罕见地提高了音量回应:"群众利益固然关键,但若您身体垮了,谁来指引革命事业继续前进?"这番话语显示出周总理对毛主席个人健康的高度重视,以及对革命事业未来发展的深切忧虑。他强调,领导人的健康状况直接关系到革命事业的延续性,这种考量与群众利益同样重要。

周总理与对方争执不下,双方言辞激烈,情绪逐渐升温,最终演变成一场激烈的争吵。在场的工作人员从未见过一向温和的周总理如此激动,一时间都惊呆了,没人敢上前调解。

见对方情绪过于激动,毛主席意识到继续争论已无意义。他话锋一转,直接问道:"你一个月的口粮有多少?连我都不如吧,这样还来指责我?"

当毛泽东提出质疑时,周恩来选择了沉默。此前,中央提出减少粮食供应标准,周恩来已经将自己的每月粮食配额下调至24斤,比毛泽东还少2斤。正是因为这个原因,面对毛泽东的质问,他无法做出回应。

看到周恩来沉默不语,毛泽东走近他,紧紧握住他的手。此时,两人似乎心照不宣,脸上都浮现出满意的微笑。

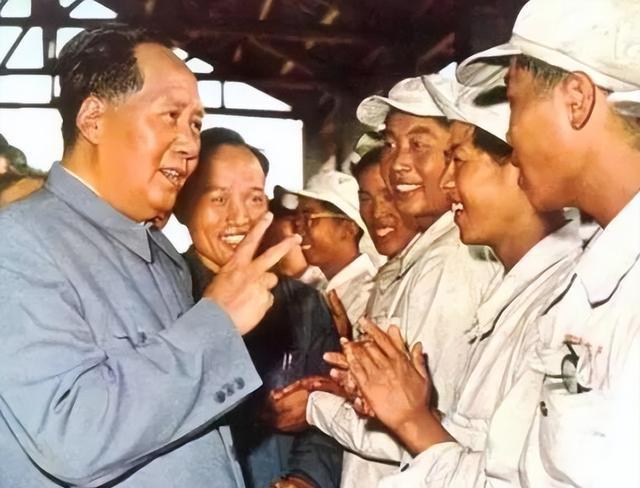

毛泽东和周恩来作为国家领导人,始终把人民利益放在首位。他们身居要职却从不搞特权,始终与普通群众保持密切联系,同吃同住同劳动。两位领导人在工作中严格要求自己,处处以身作则,用实际行动践行了为人民服务的宗旨。他们深入基层,了解群众疾苦,切实解决百姓的实际困难。这种与人民同呼吸、共命运的作风,体现了他们高尚的品格和坚定的信念。正是这种平易近人、艰苦奋斗的精神,使他们在人民心中树立了崇高的威望,赢得了群众的衷心爱戴。

毛泽东主席和周恩来总理作为中国历史上的重要领导人,他们的贡献和影响深远持久。这两位杰出的政治家在推动国家发展、维护国家利益方面发挥了关键作用。他们的领导智慧和奉献精神,不仅在当时引领了国家的进步,也为后世留下了宝贵的精神财富。我们应该持续学习和传承他们的思想和理念,将其融入到国家建设和民族复兴的伟大事业中。这两位伟人的历史地位和影响力,将永远铭刻在中国人民的心中。