图:堆糖(侵删) 文:小梦

【夜行梦话,小梦倾听】:全网同名,欢迎关注,转载请授权,抄袭必究!期待您的故事。

在网上看到一个观点:““熊孩子”类新闻,在“公序”的包裹下,已逐渐成为了新爽文流量的热门主题。

可其根本,大多并不是对于某件事情的讨论,而是夹杂着对儿童的戾气、对生育的厌恶,隐藏部分事实的新型‘言论暴力’的借口。”

如今的互联网上,时常可以看到类似于破坏他人财产、公众场合大喊大叫的‘熊孩子’,只要被发出去,势必引来很多网友的围观。

当然,这些孩子,甚至是他们的家长都有错。可是,事实真相,真的永远像报道的内容一样吗?

1.我真的做错了吗?

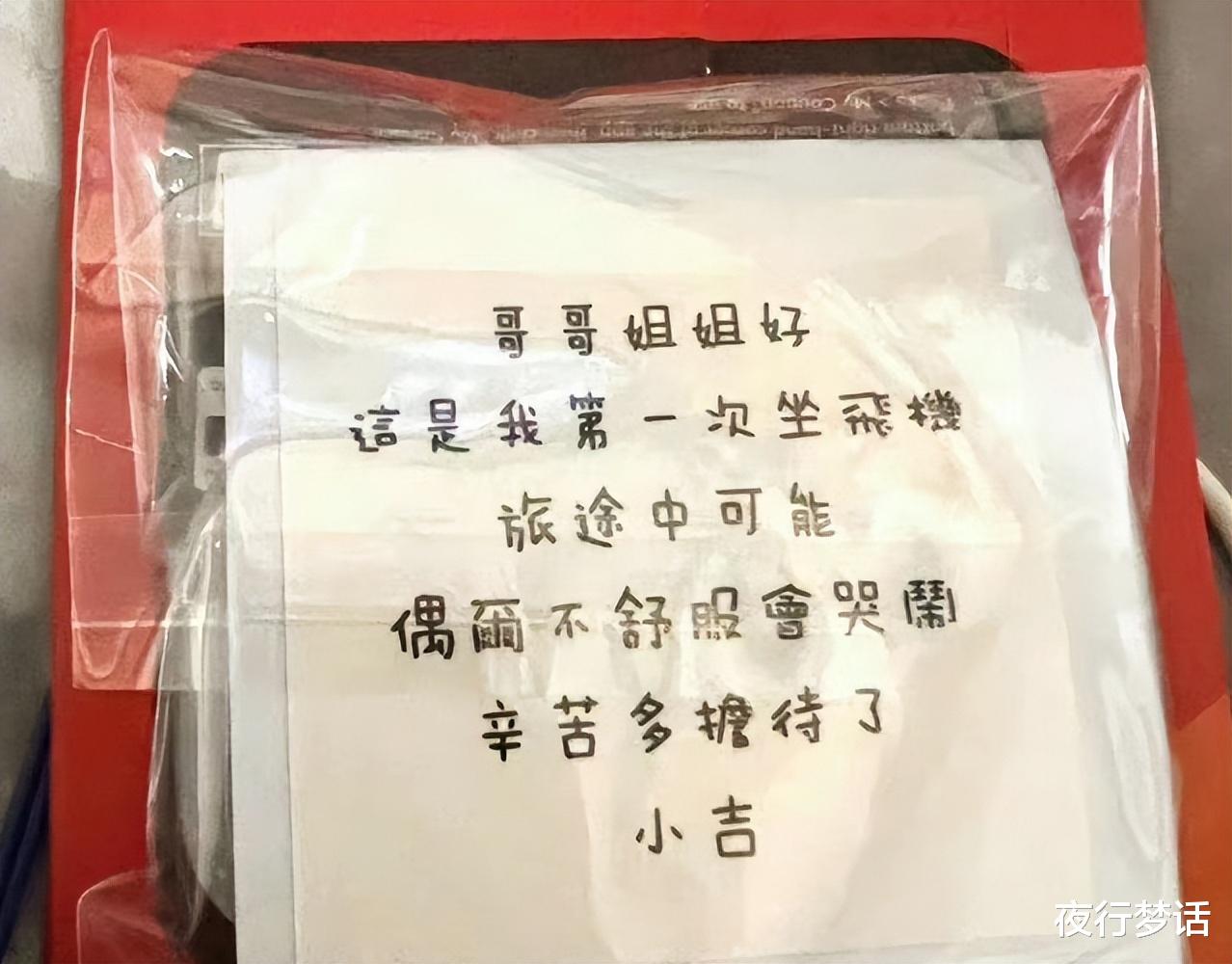

前段时间,一位网友在网上发文表示:自己在飞机上被一对有着一岁宝宝的父母,送上了小礼物,感觉很暖心。

礼物中,是一对防噪音耳塞,还有两块糖果,以及一张小纸条、小纸条上,以孩子的口吻,希望同航班所有乘客,能够原谅孩子的闹腾。

当然,这个小朋友全程也没有做出过激的事情。但是这个帖子,却被一些网友顶上了热搜,不少人表示温暖,也有人觉得没有必要。

尤其是一些自己有孩子,并且正处于闹腾年龄段的父母来说,他们觉得这样的行为,无疑是给自己增添了负担。

也有人表示:开了这样的头,是不是意味着,只要以后飞机上有了孩子,他的家长就必须这么做,否则就成了不懂事的人呢?

同样的,也有人在高铁上哄孩子,由于孩子没有坐过高铁所以很亢奋,自己不断地劝阻,只可惜收效甚微。

当周围的人对自己控诉的时候,这位母亲也很难堪,她一直不停地给其他乘客道歉,最后因为情绪失控说了一句:”要不你管,你把他弄死好了、“

没想到,正是这句话被人发在了网上,她和她的家人,开始承受无限的网暴。所有人都在辱骂她,埋怨她没能力,就别生孩子。

孩子的闹腾,除了极少数‘严以律人,宽以待己’的家长之外,其实大部分人都不愿意面对,可没有人愿意听他们辩解,因为那只是狡辩而已。

2.此处,禁止孩子入内

在出生率全球‘垫底’的韩国,它们的很多城市中的餐馆、咖啡厅等等公共场合,其实已经开始有‘儿童禁入区’的概念。

这样的做法,当然是过于极端的,尤其是对那些孩子很懂得礼仪的父母来说,是不公平的。可观念实行后,也得到了很多人的点赞。

因为,对于没有孩子的人来说,他们想要的,就是一个相对安静的空间,不希望有孩子闯入、打扰,不管它是有心的,还是无意的。

支持的网友中,有人发帖表示:”既然他们的家长没有管控子女的能力,那么,社会替他们行使这个权利,也是未尝不可的。“

而在国内,虽然没有类似的概念,但是很多家长也会面临,受到同车厢乘客举报,需要带着孩子去车厢连接处的困扰。

所以,‘儿童禁入区’的诞生,有人觉得是现代人冷漠的体现,也有人觉得是势在必行的产物。

但任何事物,一旦被「绝对化」了,那么,它就一定会出现问题,比如进一步激化的立场分化,以及更严重的言语暴力和新的矛盾。

3.问题,从未被解决

对于一个普通的乘客或者是同一空间被伤害的市民来说,他们其实有时候并不是针对这个孩子,而是对于孩子所做的事情。

当这个孩子的家长永远只会用「他还是个孩子」作为借口,试图道德绑架他人,让对方必须做出让步的时候,矛盾也就产生了。

在这个同时,媒体在发布这类内容的时候,通常不会有多少人在乎事情的起因和后果,所以问题从来就没有被解决。

甚至说,问题被抬升到了另一个层面,最后被人们忘记了,这才是这类事情频发的原因所在:没有人想过真正的解决办法。

我们没有能力去控制所有的孩子在面对恐惧、兴奋的时候,到底应该如何做,所以本该有的理解、包容也就会不断缩小。

有人说是,会因为有孩群体和无孩群体,本身就不能共情。也有人责怪人心冷漠、人性自私,这些都可以概括为:不了了之的反复性。

换言之,尊重,被当做理所当然的时候,谁都会想要保护自己的权益。也就没有’幼吾幼,以及人之幼‘的概念了。

4.不要因为一个人,就对所有人都有恶意

其实,真的没有必要,因为几个人的行为,就对一类人带上刻板印象。当然,也不是说要无底线地包容。

’熊孩子‘大多不是天生的,他们之所以后来有恃无恐,大多是因为,父母没有管教,或者没有找到适合管教的方式。

父母要’以身作则‘,因为父母该给予孩子的,不仅仅是物质基础,情感观念和是非判断能力的引导也很重要。

尽量不要让无处安放的焦虑,成为你情绪的主导。成年人,需要的是解决问题的方式,不是一个简单地宣泄目标。

以上,祝您好梦,晚安。