...

Claude-3.5-Sonnet没有响应。

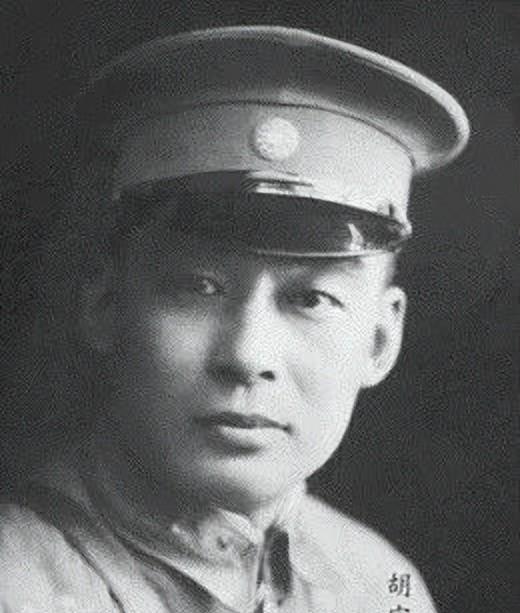

46年毛主席撤离延安时,在墙上给胡宗南留下24字,胡看后尴尬笑笑

1947年3月,国民党军队在胡宗南的指挥下,动用25万大军向延安发起总攻。表面上看,这是一场大胜仗 - 国军占领了共产党的大本营延安。但实际上,在这场战役中,仅有3万解放军就让胡宗南的部队损失惨重,被歼灭1.5万人。更令人玩味的是,当胡宗南意气风发地进入延安后,在毛主席曾住过的窑洞里发现了一张纸条。那上面写着的24个字,让这位刚刚升任上将的国民党将领尴尬地笑了。这张神秘纸条上究竟写了什么?背后又有着怎样的故事?

浙江老乡 青云直上路

黄埔军校作为民国时期培养军事人才的摇篮,走出了许多叱咤风云的将领。胡宗南就是其中颇具传奇色彩的一位。28岁之前,他还只是一名普通的小学教师。因不满包办婚姻,他远走广州,考入了黄埔军校。

这一选择彻底改变了他的人生轨迹。从黄埔军校毕业后,胡宗南被任命为国民革命军第1师第2团团长。他的晋升之路可谓一路绿灯,从团长到副师长,再到师长、军长,职位节节高升。

这样的升迁速度在当时的国民党军队中也是罕见的。造就如此"火箭式"晋升的原因,与其说是他的军事才能,不如说是他和蒋介石同为浙江老乡的身份。在那个年代,地缘关系往往比能力更重要。

蒋介石重用老乡和亲信的做派是众所周知的。他在用人时,首要考虑的并非才能,而是对方是否属于自己的"自己人"。胡宗南恰好占据了这个优势,因此被视为"天子门生"。

在其他黄埔系将领看来,胡宗南的升迁之路可谓令人眼红。但在解放战争之前,胡宗南的军事指挥能力倒也称得上中规中矩,勉强配得上他的军职。

这位浙江老乡的军事才能究竟如何?从早期战绩来看,胡宗南确实展现出了一定的军事才能。他指挥的部队在多次战役中取得了胜利,为他赢得了不错的军事声誉。

随着军衔的提升,胡宗南掌控的兵力也越来越多。到了1947年,他已经成为了统领25万大军的上将。这支庞大的军队本应是一柄锋利的尖刀,但在后来的延安战役中,却暴露出了胡宗南指挥能力的诸多问题。

在军事理论和实践的结合上,胡宗南似乎并未下太多功夫。他对兵法的研究比较肤浅,这一点在延安战役中表现得尤为明显。正是这种轻敌冒进的态度,为后来的战局埋下了隐患。

延安战役 空城计显威

1947年3月13日,延安城笼罩在一片诡异的寂静中。胡宗南率领的25万大军刚刚"占领"了这座城市,但街道上空无一人,只有微风卷起的尘土在空旷的道路上打转。

胡宗南一路走来,看到的是一幅令人困惑的景象。那些窑洞和民居有的门窗紧闭,有的敞开着大门,但无一例外都保持着完好的生活秩序。

屋内的陈设更是让人感到不寻常。桌椅板凳整齐地摆放着,厨房里的锅碗瓢盆一应俱全,就连床铺都叠得整整齐齐。这样的场景给人一种错觉,仿佛屋主人只是暂时外出,随时都会回来。

按照常理,在军队进攻的威胁下,居民们应该慌不择路地逃窜,带走随身值钱的物品。但延安城内的一切都显得那么从容,完全不像是在军事威胁下仓促撤离的样子。

胡宗南的部下们开始在城内搜查,试图寻找任何可能的"危险人物"。但他们的搜查注定是徒劳的,因为整座城市早已被精心清空。

带着复杂的心情,胡宗南来到了此行最重要的目的地 - 毛主席曾经居住的窑洞。这间窑洞和城内其他住所一样,保持着整洁有序的状态。

窑洞内的摆设朴素简单,但格外干净,似乎刚被仔细打扫过。胡宗南在这间充满历史感的窑洞内环视一圈,目光最终停在了书桌上。

或许是出于好奇,也可能是军人的直觉,他拉开了书桌的抽屉。在抽屉里,一张看似普通的纸条引起了他的注意。

这张纸条的出现,打破了延安城内的沉寂。胡宗南拿起纸条,上面工整地写着24个字。

就是这短短的24个字,让这位刚刚"旗开得胜"的上将将军瞬间失去了所有的得意。片刻的沉默后,他只能用尴尬的笑声来掩饰内心的震动。

对于一个军事指挥官来说,占领一座空城并不是值得骄傲的战果。这座被精心布置的城市,处处都在向胡宗南展示着一个残酷的事实:他的敌人早已完成了有条不紊的战略转移。

更令人深思的是,敌人撤离时的从容和镇定,暗示着他们对这场战役的走向了然于胸。这种从容不迫的态度,与胡宗南此前在电报中向蒋介石报告的"大获全胜"形成了鲜明的对比。

胡宗南小心翼翼地将纸条收进口袋,仿佛这样就能掩盖住这场战役的真相。但他心里清楚,这张写有24字的纸条,将永远提醒着他在这场延安之战中的真实处境。

留字窑洞 智谋胜千军

纸条上的24个字写得颇为工整:"胡宗南兄:我们暂时离开延安,相约黄河北岸决战,不要舍近求远。"胡宗南反复读着这几行字,仿佛要从字里行间找出什么隐藏的信息。

这封特殊的"战书"字字珠玑,暗含玄机。"暂时离开"三个字,表明共产党撤离延安并非仓促之举,而是经过周密计划的战略转移。从用词的从容不迫中,已经透露出一丝胜券在握的意味。

"相约黄河北岸决战"这句话更是意味深长。毛主席在纸条中直接道出了共产党的下一步战略意图,这种直白的表达方式反而让人猜不透其中的真实用意。

"不要舍近求远"这最后六个字,看似是一句友好的提醒,实则暗藏机锋。它既点明了胡宗南此次进军延安的战略失误,又暗示了共产党军队的真实意图。

字条的落款更是耐人寻味,毛主席用"兄"这个字眼称呼胡宗南,显示出一种特殊的战场风度。这种称谓既不失礼节,又暗含着对手之间的某种默契。

胡宗南站在窑洞门口,望着远处连绵的黄土高原。这封看似简单的留言,实际上揭示了一个残酷的军事现实。

在调动25万大军进攻延安之前,胡宗南曾向蒋介石信誓旦旦地表示,这次一定能够一举歼灭共产党的主力。然而现实给了他当头一棒,敌人不仅安然撤离,还在战略上完全掌握了主动权。

共产党的撤离计划显然是经过精心安排的。他们不仅带走了重要的军事物资,还刻意保持了城市的完整面貌,这本身就是一种高明的心理战术。

留下的字条更是这场心理战的点睛之笔。它不仅暗示了共产党军队的去向,更重要的是展示了他们的战略自信。这种自信来源于对战局的准确把握和对敌人心理的精准拿捕。

胡宗南此时已经意识到,自己可能落入了一个精心设计的陷阱。敌人不仅预判了他的进攻路线,还在战略上做出了相应的布局。

这张字条的分量远远超过了它的物理重量。它不仅是一个战场留言,更是一个巧妙的战略陷阱。通过这种方式,共产党把战场的主动权牢牢掌握在自己手中。

从军事角度来看,这24个字几乎概括了整个延安战役的本质。表面上看,国民党军队占领了延安,取得了战术上的胜利。但从战略层面来说,他们却在不知不觉中落入了对手设下的圈套。

这个圈套的精妙之处在于,它利用了胡宗南急于立功的心理。正是这种急于求成的心态,让他忽视了战场上的诸多细节,最终使得这场看似的胜利变成了一场实质的失利。

追击受挫 空城计显灵

占领延安后的胡宗南面临着一个艰难的抉择。25万大军已经深入敌后,但眼前只有一座空城,共产党主力部队却不知所踪。

军事参谋们提出了两种截然不同的意见。一部分人主张按照毛主席字条的提示,向黄河北岸追击;另一部分人则认为这明显是一个陷阱,应当按原计划继续向陕北推进。

胡宗南最终选择了分兵两路。主力部队继续向陕北推进,同时派出一支精锐部队向黄河北岸追击。这个决定看似稳妥,实则暴露了他在战略上的犹豫不决。

分兵的结果很快显现出来。向陕北推进的部队在崎岖的地形中寸步难行,补给线被游击队不断骚扰。而追击部队更是在渡河时遭遇了共产党军队的伏击。

解放军采用了声东击西的战术。他们派出小股部队在黄河北岸活动,吸引国民党军队的注意力。同时,主力部队则在陕北地区集结,准备发起反击。

这场反击来得又快又猛。解放军充分利用了地形优势,对国民党军队实施了多次包围歼灭战。仅用三个月时间,就让胡宗南的部队损失了1.5万精锐。

战况的发展完全超出了胡宗南的预料。他原本以为占领延安会是一场辉煌的胜利,却不料这成了一个巨大的陷阱。延安的空城计策不仅消耗了国民党军队的战斗力,还打乱了他们的战略部署。

更为致命的是,这次行动暴露了胡宗南指挥才能的局限性。他在战术执行上过分死板,缺乏灵活应变的能力。面对敌人的机动作战,他的应对总是慢了半拍。

蒋介石开始对胡宗南产生怀疑。这位曾经被寄予厚望的将领,在关键时刻却显得如此乏力。延安之战不仅没有取得预期的战果,反而让国民党在西北战场的优势逐渐丧失。

战役结束后,胡宗南向蒋介石递交了一份详细的报告。报告中他不得不承认,共产党的战略远比他们想象的要高明得多。那张写有24字的纸条,成了这场战役中最具讽刺意味的注脚。

解放军的反击并未就此停止。他们利用胡宗南军队补给线过长的弱点,不断实施小规模突袭。这种游击战术极大地消耗了国民党军队的战斗力和士气。

在后来的战争进程中,延安之战被视为一个重要的转折点。它不仅暴露了国民党军队在战略上的短视,也展现了共产党军队在战术运用上的高超水平。

这场战役的结果,某种程度上预示了整个解放战争的走向。胡宗南在延安城外的犹豫不决,成为了国民党军队命运的一个缩影。那张写有24字的纸条,不仅是一个巧妙的战术设计,更是整个战争走向的预言。