茶起源于中国上古,秦汉渐成饮品,唐代陆羽著《茶经》使其文化成型,后传至海外,如今发展出丰富多样的品类与饮法。

1.品质特征:具有 “叶绿汤清” 的品质特点,清香、醇美、鲜爽。色泽绿润,内质香气高鲜,汤色绿明,滋味纯和而爽口,富有收敛性,叶底嫩绿明亮。

2.茶的分类:

西湖龙井:产于杭州,外形扁平光滑,色泽嫩绿光润,香气鲜嫩清高,滋味鲜醇甘爽。

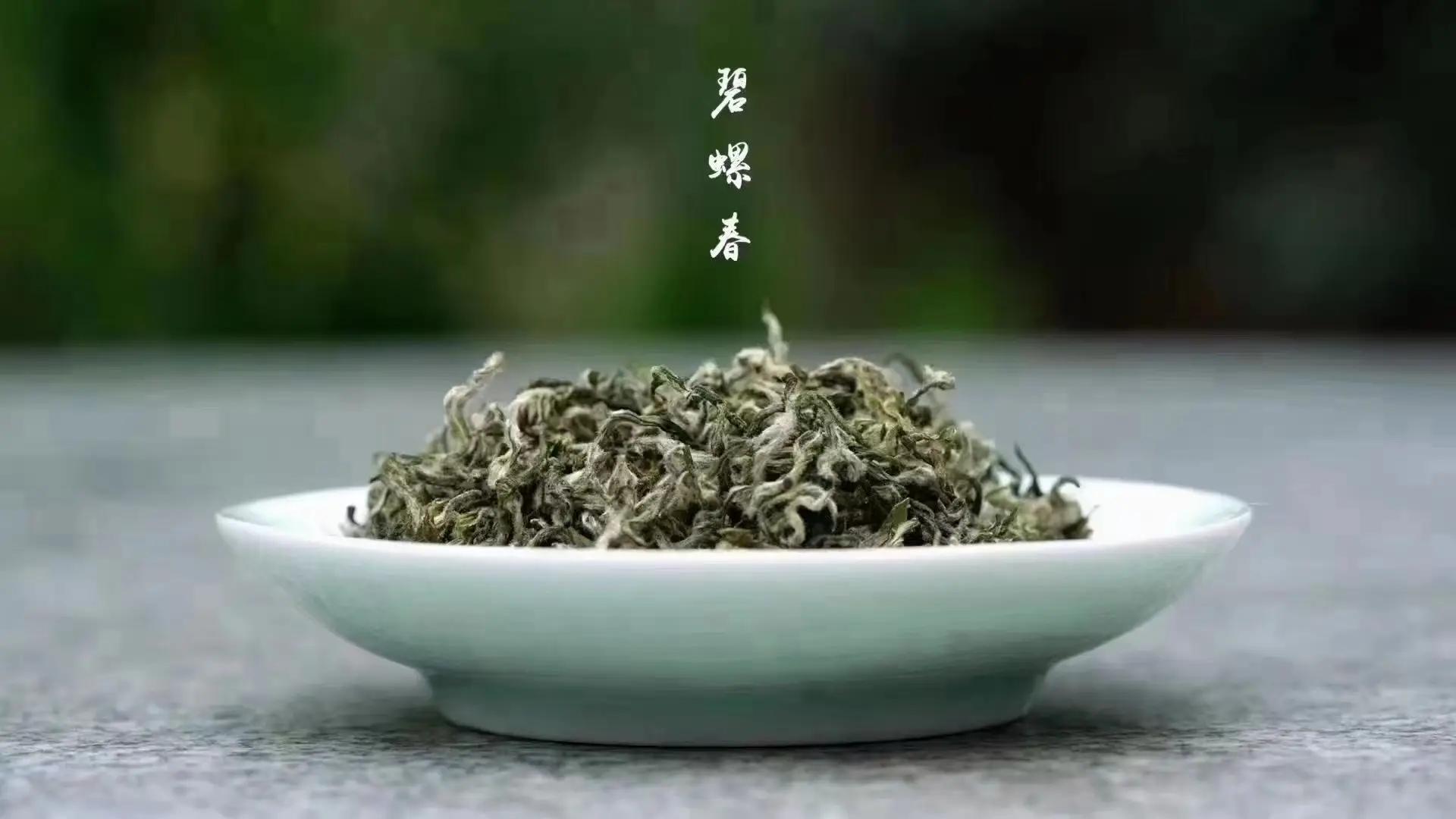

洞庭碧螺春

产于苏州,外形条索纤细,卷曲成螺,满身披毫,银绿隐翠,香气浓郁,滋味鲜醇回甘。

黄山毛峰

产于安徽,外形微卷,状似雀舌,绿中泛黄,银毫显露,且带有金黄色鱼叶,香气清香高长,滋味鲜醇回甘。

3.泡茶技巧:

投茶量:投茶量可根据个人口味和茶具大小来调整。一般而言,若使用 200 毫升左右的玻璃杯或盖碗,投茶量在 3 - 5 克为宜。喜欢清淡口感的可以少放一些茶叶,喜欢浓郁味道的则可适当增加投茶量。

冲泡方法上投法:先在杯中注入适量 80℃ - 90℃的热水,然后将茶叶投入杯中。这种方法适用于外形紧结重实、芽叶细嫩的绿茶,如碧螺春、信阳毛尖等。茶叶会慢慢沉入水底,在水中逐渐舒展,释放出滋味和香气,能较好地保持茶叶的鲜嫩度和色泽。中投法:先在杯中投入适量茶叶,然后注入少量热水,以没过茶叶为宜,让茶叶浸润片刻,待茶叶舒展后再注满水。这种方法适用于大多数中等嫩度的绿茶,如黄山毛峰、庐山云雾等,可使茶叶充分吸收水分,均匀释放出茶汤的滋味和香气。下投法:先将茶叶放入杯中,再用 85℃ - 90℃的热水直接冲泡。这种方法适合叶片较大、较老的绿茶,如六安瓜片、太平猴魁等。由于茶叶相对粗老,需要较高的水温来激发其香气和滋味,下投法能让茶叶充分与热水接触,快速出汤。

浸泡时间:绿茶的浸泡时间不宜过长,以免茶汤变得苦涩。一般来说,第一泡浸泡时间约为 2 - 3 分钟,即可饮用。之后的每一泡,浸泡时间可根据个人口味适当延长,但也不宜超过 5 分钟。例如,龙井的第一泡在 2 分钟左右饮用,能品尝到鲜爽的滋味和清幽的香气;如果是多次冲泡的绿茶,第二泡可延长至 3 - 4 分钟,第三泡 4 - 5 分钟。

续水时机:当杯中的茶汤剩余三分之一左右时,就可以续水了。这样可以保持茶汤的浓度和口感的一致性,使每一口茶汤都能呈现出较好的品质。不要等到茶汤完全喝干再续水,否则茶叶会因过度浸泡而产生苦涩味,影响整体的品饮体验。

4.茶具文化:

是茶文化的璀璨明珠,源远流长。从唐代陆羽在《茶经》中详述二十四器起,茶具便自成体系。宋代斗茶之风盛行,建窑黑釉盏以其独特的兔毫纹、鹧鸪斑,成为斗茶利器;明清时期,散茶瀹饮普及,紫砂壶因良好透气性与可塑性备受青睐,时大彬等名家之作更是千金难求。

茶具材质丰富,陶、瓷、金、银、竹、木皆可入器,造型上,或仿自然山水,或摹器物纹样,兼具实用与审美。其使用亦有诸多礼仪规范,斟茶七分满、持杯有手势,承载着中国人 “和敬清寂” 的处世哲学与待客之道,彰显着东方独特的生活美学与文化底蕴。

5.茶文化的精神内涵:

和:强调和谐、和睦。品茶时,人们相聚一堂,营造出和谐融洽的氛围,体现了人与人之间的和睦相处。同时,也寓意着人与自然的和谐统一,茶叶源于自然,在品茗过程中,人们能感受到自然的美好,领悟到万物和谐共生的道理。

静:注重宁静、安静。品茗需要一个安静的环境,让人们在喧嚣的尘世中寻得一片宁静之地。在安静的氛围中,人们可以静下心来,专注于茶的色、香、味,从而达到内心的平静与安宁,实现自我的放松和精神的愉悦。

雅:体现高雅、文雅。茶文化蕴含着丰富的艺术元素,如精美的茶具、优雅的茶艺表演、充满诗意的茶诗茶画等。品茗过程中的一举一动都有一定的规范和礼仪,展现出一种高雅的生活情趣和文化素养,使人在品茶的同时,也能受到艺术的熏陶。

俭:倡导节俭、朴素。茶文化反对铺张浪费,强调以茶会友、以茶修身,注重茶的品质和品茗的心境,而非追求奢华的茶具和昂贵的茶叶。这种俭朴的精神体现了一种健康、理性的生活态度,让人们在简单中品味生活的真谛。