2025年,两件看似毫不相关的事件,却掀起了互联网的滔天巨浪,也将“恶意营销”这个词再次推到公众面前。一边是老牌零售巨头胖东来深陷“红内裤”风波,一边是新晋造车势力小米汽车遭遇“碰撞测试”质疑。这两起事件,如同两面镜子,映照出流量时代光鲜亮丽背后的暗流涌动,也引发了我们对流量、营销和商业伦理的深度思考。

你或许会问,一条内裤,一次碰撞测试,真能掀起这么大的风浪吗?答案是肯定的。在信息爆炸的互联网时代,任何一件小事,都可能被无限放大,成为舆论的焦点。尤其是在“流量为王”的今天,流量就意味着金钱,意味着影响力。于是,一些人为了追逐流量,不惜铤而走险,炮制虚假信息,恶意攻击企业,甚至不惜以身试法。

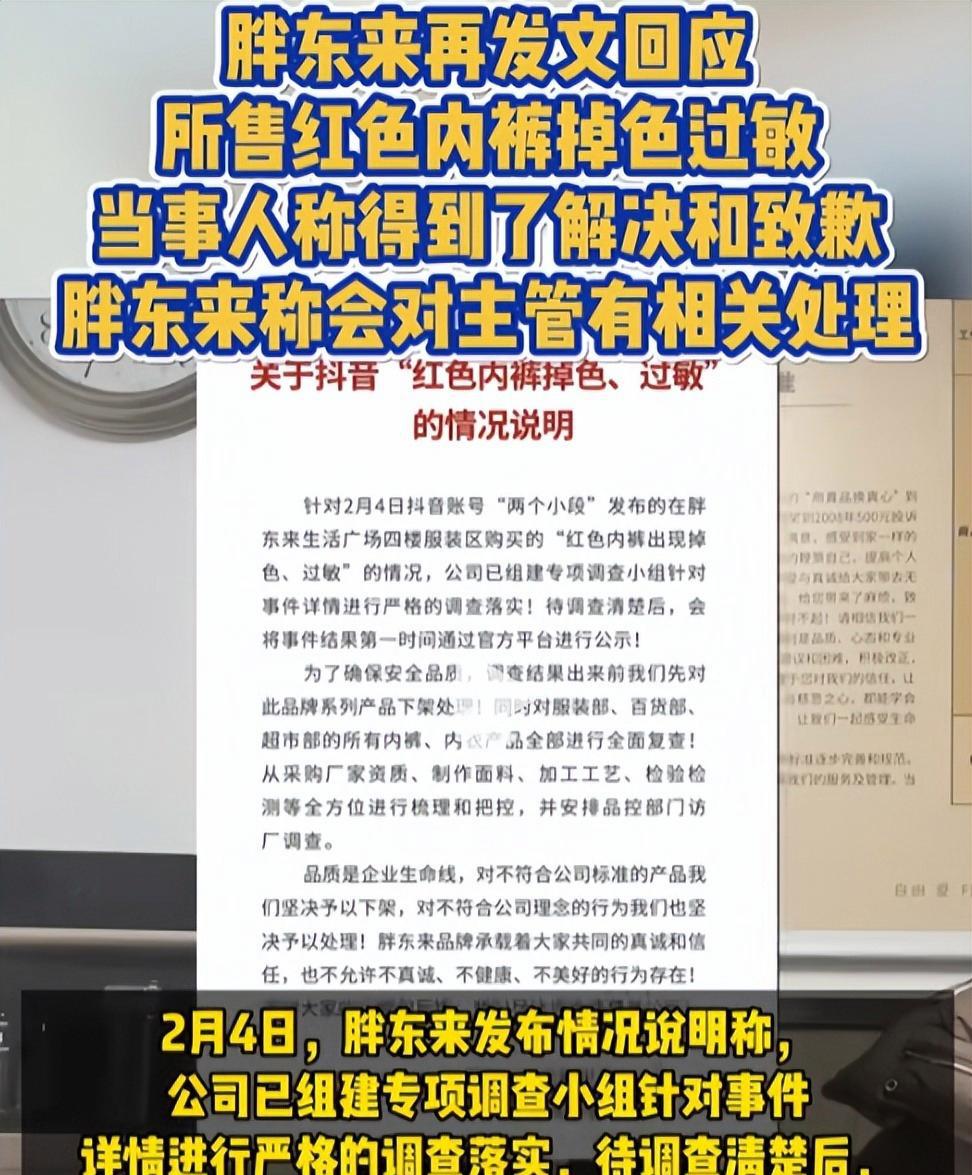

先来说说胖东来的“红内裤”事件。一位拥有百万粉丝的博主,声称自己穿着胖东来购买的红内裤后出现过敏反应,并发布视频“控诉”胖东来。视频一出,立即引发轩然大波。胖东来,这家以优质服务和商品质量著称的零售企业,瞬间成为了众矢之的。面对突如其来的危机,胖东来没有选择沉默,而是迅速成立调查小组,对事件进行全面调查。最终,一份长达54页的调查报告公之于众,报告中详细记录了事件的来龙去脉,并附上了权威机构的检测结果,证明红内裤质量合格,符合国家标准。真相大白,博主的“控诉”不攻自破。然而,事情并没有就此结束。随着调查的深入,更多细节浮出水面:博主曾因投诉获得500元奖励,却在视频中将其描述为“封口费”;博主在视频中刻意夸大过敏症状,误导公众……一个原本看似简单的“消费者维权”事件,最终演变成了一场精心策划的恶意营销。

无独有偶,小米汽车也遭遇了类似的困境。一位汽车博主发布视频,声称小米汽车在碰撞测试中表现不佳,存在安全隐患。视频一经发布,迅速引发网友热议,小米汽车的品牌形象遭受重创。面对质疑,小米汽车没有回避,而是立即公开回应,并提供了完整的测试数据,证明车辆安全性能符合国家标准。随后,该博主公开道歉,承认测试存在误导性。但这并没有阻止小米汽车对其追责的决心。最终,该博主及其合作者依法受到了处理。

这两起事件,虽然发生在不同的行业,针对不同的企业,但其背后却有着惊人的相似之处:都是利用互联网平台,通过制造虚假信息或夸大负面信息,来博取眼球,吸引流量,最终达到损害企业声誉,为自己牟利的目的。这种恶意营销的行为,不仅损害了企业的合法权益,也扰乱了市场秩序,更破坏了互联网的生态环境。

根据《2024年中国网络恶意营销治理报告》显示,2024年,我国网络恶意营销相关案件数量同比增长了32%,其中,利用短视频平台进行恶意营销的案件占比高达60%。这些数据触目惊心,也再次提醒我们,恶意营销已经成为一个不容忽视的社会问题。

那么,面对日益猖獗的恶意营销,我们该如何应对?

首先,企业要增强自身的风险防范意识,建立健全危机公关机制。在遇到恶意攻击时,要及时回应,积极澄清事实,维护自身合法权益。胖东来和小米汽车的案例就给我们提供了很好的借鉴。他们迅速反应,积极应对,用事实说话,最终赢得了公众的信任和支持。

其次,平台要加强监管,完善审核机制,对恶意营销行为进行严厉打击。平台作为信息传播的重要载体,有责任维护网络环境的健康和秩序。要加大对恶意营销账号的打击力度,提高造谣传谣的成本,让恶意营销者无处遁形。

再次,个人要提高媒介素养,增强辨别信息真伪的能力。在信息爆炸的时代,我们每个人都应该成为信息的“守门人”。不盲目跟风,不信谣不传谣,共同维护健康的网络环境。

最后,相关部门要完善法律法规,加大执法力度,对恶意营销行为进行严惩。只有形成法律的震慑,才能从根本上遏制恶意营销的蔓延。

流量时代,流量就像一把双刃剑,它可以成就一个人,也可以毁灭一个人;它可以成就一个企业,也可以毁灭一个企业。如何正确使用流量这把双刃剑,考验着我们每一个人的智慧和良知。

我们呼吁,所有互联网参与者,都应该坚守道德底线,遵守法律法规,共同维护一个健康、有序、充满正能量的网络环境。让流量成为推动社会进步的动力,而不是滋生恶意营销的温床。

回到文章开头提到的两起事件,胖东来和小米汽车都经受住了考验,他们用实际行动证明,正义或许会迟到,但永远不会缺席。而那些恶意营销者,最终也必将自食恶果。

未来,随着互联网的不断发展,恶意营销的手段也会不断翻新。我们必须保持警惕,不断学习,提升自身的辨别能力和应对能力。只有这样,才能在流量的浪潮中立于不败之地。

5G、人工智能、大数据等新技术的兴起,为互联网的发展带来了新的机遇,同时也带来了新的挑战。据统计,2025年,全球互联网用户数量已突破50亿,这意味着,全球超过一半的人口都在使用互联网。如此庞大的用户群体,也为恶意营销提供了滋生的土壤。

我们相信,随着法律法规的不断完善,监管力度的不断加大,以及社会各界的共同努力,恶意营销的生存空间将会越来越小。流量时代,不应该成为恶意营销的温床,而应该成为正能量的集散地。

让我们携手共建一个健康、有序、充满正能量的网络环境,让流量真正成为推动社会进步的动力,而不是滋生恶意营销的温床。