三国里有个让人唏嘘的节点:关羽败走麦城时,离他最近的刘封为什么不去救援。后人总说,要是刘封出兵救了他二叔,说不定历史就变了。但真把自己放进当时的处境里,会发现这事没那么简单。

刘封为啥不救?恩怨和算盘都在里头

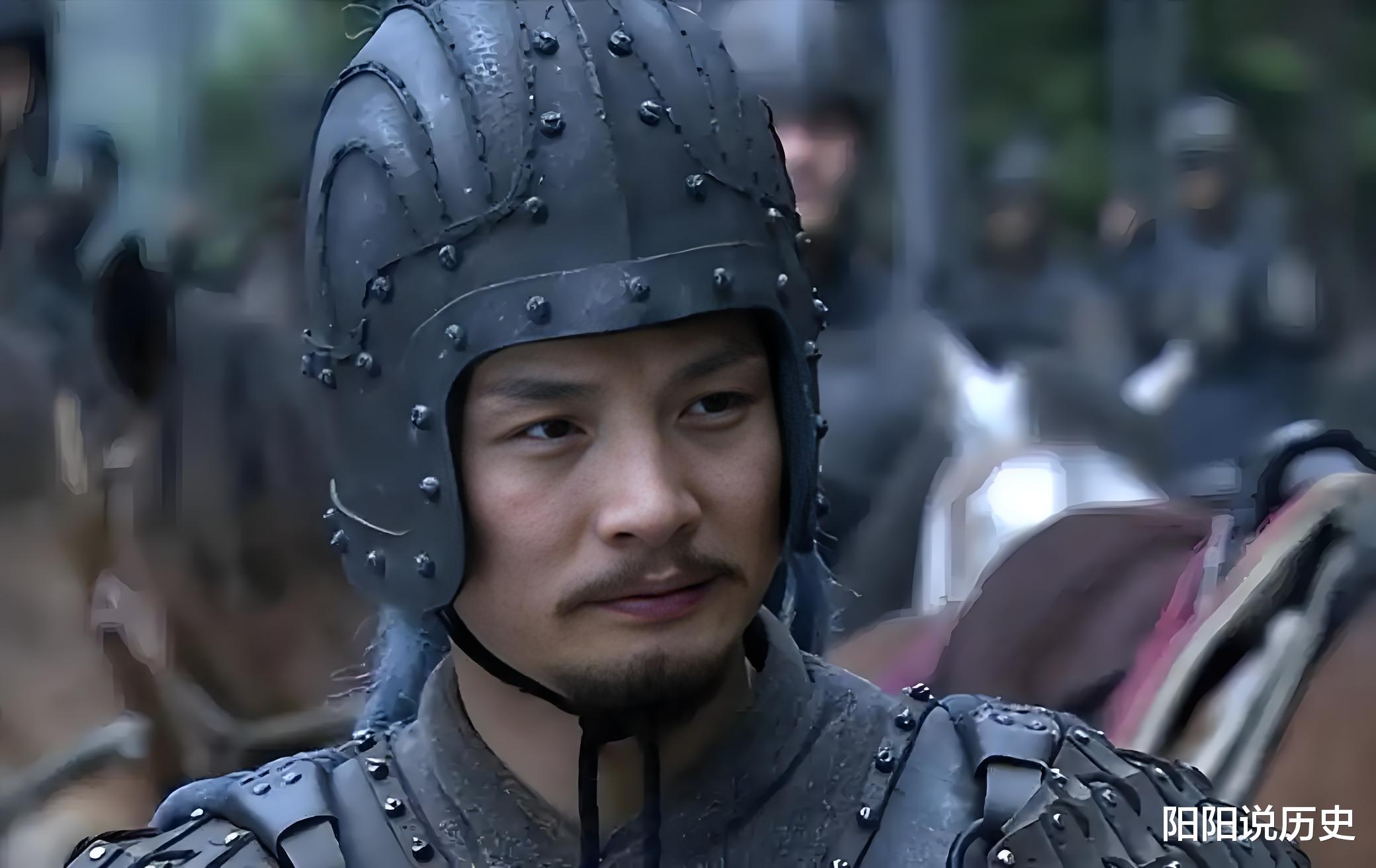

刘封是刘备的养子,跟着干爹南征北战,也算一员虎将。可他和关羽的关系,打一开始就有点拧巴。当年刘备收养刘封,关羽就甩过脸色,说“收养义子可以,但将来可别想着让他抢亲儿子的位子”。这话传到刘封耳朵里,心里能不记恨吗?后来刘备入川,派刘封去守上庸,明面上是委以重任,可关羽心里想,终究还是把刘封当外人了。襄樊之战时,关羽几次三番派人催援军,刘封接到信时,心里应该是既想证明自己,又憋着一股气;你当年瞧不上我,现在遇难了才想起我?

再说,刘封当时的处境也挺难。他和副将孟达不对付,上庸刚打下来没多久,当地的申氏兄弟表面归顺,背地里还在观望。要是带着兵贸然去救关羽,万一申家兄弟趁机反叛,上庸丢了,刘备能饶了他?更关键的是,他得琢磨刘备的心思——亲儿子刘禅才是未来的继承人,自己这个养子再卖命,终究是外人。救了关羽,二叔说不定还是瞧不上他;不救呢,又怕干爹怪罪。这两难的选择,搁谁身上不犯难?

就算救了,真能扭转乾坤吗?

我们假设,刘封当时咬咬牙发兵了,能不能救下关羽?一个字;难。当时关羽已经被曹操和孙权两面夹击,荆州老家被吕蒙偷袭,粮草断绝,军心不稳。刘封从上庸到麦城,要翻山越岭,还得突破东吴的防线。他手头只有几千人,就算赶到,能不能冲破吴军的包围圈?就算侥幸把关羽救出来,荆州已经丢了,两人退到上庸,接下来怎么办?曹操和孙权的大军压境,上庸能守多久?

再说蜀汉内部,刘备入川后,荆州派和益州派一直明争暗斗。关羽是荆州派的核心,刘封要是救了他,会不会让荆州派势力坐大,引起益州派的不满?刘备晚年对诸葛亮、李严这些大臣的平衡术,本就微妙,多一个手握兵权的刘封,再加上威望极高的关羽,蜀汉的权力格局会不会更乱?说不定没等北伐,内部先闹起来了。

历史的走向,从来不是一个选择能决定的

其实关羽的败亡,早就埋下了伏笔。他性格太傲,瞧不上东吴,拒绝联姻,得罪了孙权;又轻视手下,糜芳、傅士仁投降,断了他的后路。蜀汉的战略也有问题,《隆中对》里说要“跨有荆益”,可两地相隔千里,难以互相支援。刘备拿下汉中后,还没来得及休整,就让关羽孤军北伐,本就是险招。

刘封不救关羽,当然是个关键选择,但背后是蜀汉复杂的人际关系和战略漏洞。就算这次救了,以后呢?关羽还是那个刚愎自用的关羽,蜀汉还是面临着人才断层、资源有限的问题。历史的车轮滚滚向前,个人的选择能掀起浪花,却很难改变潮水的方向。

结语:史书里的叹息

每当想起这段历史,都觉得刘封的选择里,藏着太多的无奈。他是想证明自己虽然是养子,但是也想守住义父基业,可在权力、恩怨、现实的夹缝里,他还是做了最无奈的决定。关羽败亡,荆州丢失,刘备称帝后急着东征,又兵败夷陵。这一连串的连锁反应,像多米诺骨牌一样,推倒了蜀汉的巅峰。

如果时光可以倒流,刘封会不会后悔当初的决定?如果他带着兵冲向麦城,三国的故事又会怎么写?历史没有如果,但这些“如果”,恰好让我们看见;在宏大的时代背景下,每个人的选择都带着命运的重量。或许,这就是历史最动人的地方;它让我们在叹息中,看见人性的复杂,看见偶然与必然的交织。