今年的春节档,以80.16亿的总票房刷新了中国影史纪录,成绩喜人。

值得关注的是,张艺谋执导的《第二十条》已连续多天拿下票房日冠,大有逆袭之势。

这是一部不太张艺谋的电影…

以至于有人问:真是国师拍的吗?

最直观的,是《第二十条》的画面风格。

它不再像过往那般浓墨重彩,而是尽量不调色,让画面呈现出纪录片的质感。

首先,现实主义题材本身就不适合张扬的色彩。

必须克制太过艺术的视觉传达,让镜头更生活化,贴近普通人的日常…

其次,是张艺谋的自我突破。

这位73岁的大师级导演,再一次跳脱出个人美学框架,做好银幕减法,人物和故事先行,洗尽铅华…

在群雄争霸,肩扛巨大票房压力的春节档,任性选择“推翻自己”,何尝不是一次大胆的尝试?

其实,张艺谋的艺术叛逆期,很早便已开始。

本篇推送,乌鸦将挖掘一个真实的张艺谋…

张艺谋是地地道道的陕西人。

母亲的地主出身,给年少的张艺谋烙下了自卑的印记,他从不出风头,永远随大流,被时代推着早早学会了“低调做人”。

1971年,刚过20岁的张艺谋,进入了陕棉八厂。

虽求知若渴,积极谋出路,但张艺谋并不受厂里的重视,当时他唯一的想法,是把照相机玩明白,争取调去工会,给大伙儿拍照…

几年后,张艺谋被一个改变命运的机会砸中:北京电影学院来陕招生。

全陕西有十三个纺织厂,分配的名额却只有一个。

幸运的是,这个宝贵的名额发给了张艺谋所在的八厂,而八厂有5000多名工人,名额最终又无比幸运地落到了张艺谋的头上。

北电摄影系,为张艺谋推开了电影艺术的大门…

八百里秦川,喂养了张艺谋的审美趣味。

年轻时的张艺谋

1987年,他首次举起导筒,将莫言的小说《红高粱》搬上了银幕。

片尾那抹遮天蔽日的红色,不仅征服了柏林影展,为中国电影擒得首座金熊,也奠定了其以泼墨色彩为重心的东方美学风格。

之后的《菊豆》《大红灯笼高高挂》《活着》《摇啊摇,摇到外婆桥》等影片,用本土叙事和色彩符号,一遍遍强化着张氏美学。

比如,《大红灯笼高高挂》。

侵略感极强的红色,象征着高墙之内、宅院深处的权力与欲望,冷暖色更迭、交融,谱写出一曲绝望的女性悲歌…

夺目的视觉符号,不但吸引了西方世界的目光,让中国电影迎来高光时刻,在国际影展上一次次载誉而归。

更成为中国观众对第五代导演的集体印象,给后辈创作者提供了无限灵感…

从职业生涯的后期来看,张艺谋对色彩的运用,可谓到了出神入化的地步。

他既能拍出水墨气韵感的《影》,又能拍出极简主义的《悬崖之上》,还能拍出赛博朋克质感的《坚如磐石》。

与此同时,诸如“靠形式取胜”的争议声,却始终伴随着张艺谋…

《影》剧照

导演,是张艺谋最重要的身份。

或许是导演的履历太过耀眼,人们往往忽视了他寻求突破、为丰富艺术层次所做的尝试——

1987年,他出演《老井》,首次做演员就捧回了三座影帝奖杯(金鸡、百花、东京电影节)…

《老井》剧照

2008年,他从一众名导中脱颖而出,担任北京奥运会开幕式总导演,交出一场无与伦比的视觉盛宴…

他还导演过京剧、歌剧、芭蕾舞剧、音乐会、文艺晚会、多部重要的宣传片…

2008年北京奥运会

曾有很多人发问:为什么张艺谋不坚持早期的创作路线,把一个类型的电影拍到老?

这是世人对张艺谋的期待。

这是世人为张艺谋选择的姿态。

但他却说,自己不是天才型导演,也从未想过走大师路线。

他自嘲“劳碌命”,一辈子闲不住。

73岁的年纪,还是绷紧弦,不断尝试新题材,保持着高产。

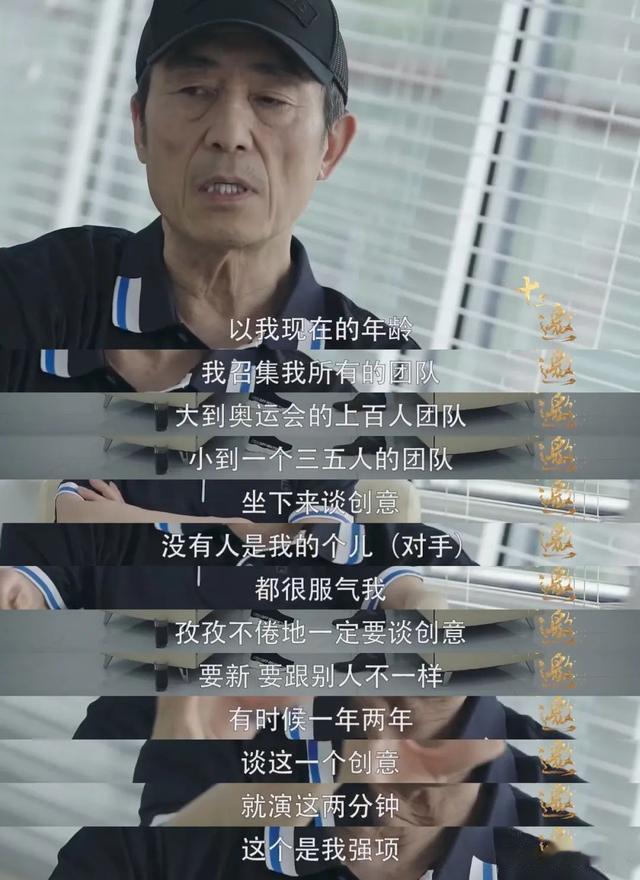

连一个小小的创意,都要认真打磨好些年…

观众批评他不爱惜羽毛、作品质量下降,他没有回避,在镜头前坦然承认创作瑕疵。

经纪人曾劝他,不要接某些剧本,但他还是拍了。

观众的批评不可怕,关起门来他也会自我检讨,可是一味重复自己就真的太可怕了…

像张艺谋这样的名导,大多数都对短视频嗤之以鼻,但他却非常愿意跟随年轻一代的喜好成长。

从短视频中,发现最真实的大众情感,发现最受欢迎的内容,进而融入新鲜的创作语境,和时代一同奔跑。

很多人不知道,摄影师出身的张艺谋,已经几十年没有碰过相机。

为什么克制自己的摄影师身份?

那是因为,再好的形式,都应该为故事服务。

就像这次的《第二十条》,即使没有视觉上的繁复点缀,用纪录片一样“清汤寡水”的色调,也依然能直抵人心,呼唤老百姓最朴素的情感期待…

一次次打破重塑。

一次次颠覆自我。

不为形式所困,紧跟时代步伐,用时间打磨创意,不断丰富艺术生命的层次。

这才是最真实的张艺谋,永远在寻找打动人心的力量。

本周四晚举办的新品发布会上,小米14 Ultra揭开了面纱,此次小米特别邀请到张艺谋担任影像首席顾问,一起探讨影像的“新层次”。

随着手机硬件的迭代升级,大众审美也在不断提升,越来越多人对照片有了“呼吸感”“氛围感”“电影感”“层次感”等创作性追求。

所谓的层次,到底指什么?

是明暗关系,是色彩过渡,是细节呈现,是主次分明…

每个人的生活,都是一个极其丰富多彩的世界。

而赋予每一个“决定性瞬间”以层次,才能让照片开口讲故事,让生活的余温常存。

张艺谋眼中的层次,是“比真实好看一点”。

好的层次感,能平衡照片的记录性和艺术性。

色彩不需艳丽,在真实的基础之上稍作处理,就能带来直指人心的冲击力…

作为国内最早使用数字摄像机的导演,张艺谋深知技术革新的重要性。

本次推出的小米14 Ultra,以“大师人像和视频”为方向,对手机性能做了升级,测试场景高达300到400个。

比如,模仿摄影大师和专业修图师的思路,打造“PortraitLM 人像大模型”算法。

它颠覆以往的“人像模式”,焦段更丰富,抓拍能力更强,色彩更自然。

同时,保留了更多暗部细节,在真实的基础上提升影像的层次感。

完美解决了我们经常遇到的肤色蜡黄、过曝欠曝、锐化过度、人像抠图感明显等问题。

满足肖像、“扫街”、记录旅行等多场景需求,轻松赋予画面电影感…

美国摄影师安塞尔·亚当斯曾说:我们不只是用相机拍照,我们带到摄影中去的,是所有我们读过的书、看过的电影、听过的音乐、爱过的人。

打开相机,矩形的取景框便体现着一个人的审美,记录着稍纵即逝的美好。

一直以来,品牌都鼓励更多人记录、分享生活中“不可错过的真实瞬间”,品牌为此特别举办了“小米徕卡影像大赛”,邀请专业评委见证直指人心的创作。

2024年“小米徕卡影像大赛”现已开启,最高奖金达100000元,参赛细则如下图所示——

每张照片,都是生活的切片。

光在上面雕刻着故事的模样,有人间烟火,有青丝华发,有岁月山河…

它如人生年轮,承载着记忆的温热,可抵时光消磨。

一张一张,串联成那部无比真诚、无比细腻,片名叫“我”的电影…

春节档的质量内容应该排首位的电影。

《第二十条》,拍的确实好![点赞][点赞][点赞]给老谋子必须点个赞![点赞][点赞][点赞]

我只想点个赞

年轻时的照片与巩俐好像,像2兄妹