1644年那会儿,大顺军的头儿李自成带着兵马冲进了北京城。崇祯皇上没办法,最后在景山上吊自杀了。

大明王朝历经半个世纪的动荡,终于走到了崩溃的边缘。此时,占据北京的李自成瞅准时机,打算一统中原。同时,山海关外的多尔衮也在暗中观察,准备找机会出手。

山海关在明朝时被建立起来,主要是为了挡住外面的敌人,保护好京城的安全,是个特别关键的防线。

坚固的关隘就算再难攻克,也挡不住王朝内部慢慢烂掉。这时候,守在山海关的那个吴三桂,就变成了左右两边谁能赢的关键人物。

吴三桂最后决定向清军低头。三方加起来,总共出动了三十多万大军,结果却是吴三桂的关宁军精兵被打得全军覆没,李自成那边也不妙,十八万精兵几乎被一扫而空,还折损了十五员大将。清军这边呢,虽然赢了,但也付出了数万士兵的伤亡作为代价。

从山海关那场极具震撼力的战役出发,咱们聊聊古代打仗的凶狠劲儿。想象一下,山海关之战,那可真是个狠角色,影响深远。它就像是一面镜子,照出了古代战争有多么残酷。那时候,战场上刀光剑影,血肉横飞,士兵们为了生存和胜利,啥都得豁出去。这不仅仅是一场战斗,更是对人性极限的考验,让人心惊胆战。所以说,通过这场战役,咱们就能管中窥豹,见识到古代战争的真面目了。

【山海关之战的爆发】

李自成打下北京城后,北边能打的正规军就剩下吴三桂带着的关宁铁骑了,关键吴三桂还守着超级重要的山海关,拉拢吴三桂这事儿,重要性那是明摆着的。

现在,吴三桂原本效忠的大明王朝已经不复存在,他的全家人都被李自成抓在了北京。吴三桂仔细想了想,觉得投降李自成比较划算,于是决定向李自成低头。他把山海关交给了李自成派来的唐通,自己则带着关宁军启程去北京,打算去见见李自成。

吴三桂带着军队走到西沙河驿站的时候,碰上一个从京城跑出来的仆人,说李自成的手下把他老爹给抓了,硬要他拿钱出来支持军饷。吴三桂一听这消息,心里盘算着,自己要是去京城那就是往火坑里跳,肯定没好事。于是,他二话不说,带着军队扭头就回了山海关。

唐通刚接手山海关没多久,屁股都还没捂热呢,就被突然杀了个回马枪的吴三桂给打败了,吓得他赶紧逃跑。

吴三桂又一次掌控了山海关,他高举为崇祯皇帝雪恨的旗帜,站出来跟李自成对着干。而好不容易捡回一条命的唐通,也赶紧给李自成送去了求救的消息。

李自成听到消息后,火冒三丈,立刻带着十八万大军直奔山海关,要去打吴三桂。

吴三桂明白自己打不过李自成,就赶紧向清朝的多尔衮求援,想借点兵马。多尔衮一听这事儿,心里头乐开了花,立马带着十万大军,不分昼夜地往山海关赶路。

现在,山海之战的三方力量都已到位。李自成那边,大顺军有十八万人;多尔衮带着的清军,人数是十万;还有山海关的吴三桂,他的关宁军有四万人。三方加起来,一共三十二万大军,大战眼看就要开始了。

这场战斗中,李自成那边带去的十八万精兵几乎被打得一个不剩,有十五个大将也牺牲了。吴三桂的四万关宁铁骑呢,也差不多全没了。

清军采取了养精蓄锐的策略,但同样付出了沉重的代价,山海关大战里,他们损失了好几万士兵,整个战役中丧生的人数加起来超过了二十万,这足以说明战斗有多么残酷。

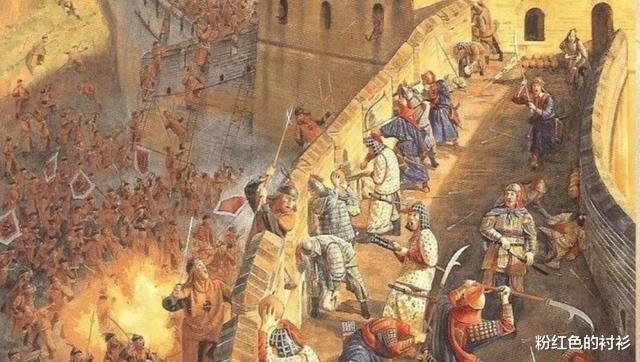

【残酷的攻城作战】

李自成在山海关大战时犯了个大错,那就是吴三桂反叛归顺后,他没把山海关的守卫当回事,没派自己最能打的部队去把守,反而让战斗力不行的投降将领唐通的手下去管山海关。

吴三桂起兵造反后,很快就把唐通的人马给打败了,再次掌控了山海关。山海关本来是用来挡住清军的坚固防线,可眼下却变成了李自成得用人命去攻克的难关。

山海关是东北的重要防线,明朝好几代人都在那儿下功夫建设。它跟长城连在一块儿,城墙就是关卡。这城墙啊,有14米高,7米厚。想想明朝那时候,没啥好办法能攻破它,攻打起来得有多费劲儿,也就不难理解了。

李自成大军从北京撤离那会儿,时间太紧了,压根儿没工夫去打造那些大型的攻城工具。

4月21号那天,李自成带着军队赶到了山海关,然后把军队分成了三队,分别去攻打西罗、东罗还有北翼这三座城。由于条件限制,他们只能采用最老土的方法来攻城。

山海关的城墙不算太宽,能挤进去参与攻打城池的士兵数量有限。这样一来,李自成率领的大部队想攻城,就得分批上,人数多的优势根本施展不开。

首先,得把攻城用的云梯搬到城墙根儿。这一路上,城墙上的守军可不会闲着,他们瞅准机会就开打。大炮轰鸣,箭如雨下,好多士兵还没到城墙跟前,就被射得跟刺猬似的,或者被大炮一轰,身体都不完整了。每往城墙挪一步,都得搭上好几条人命。

费了好大劲把云梯搭好,李自成那边的士兵得嘴里叼着刀剑,一只手拿着盾牌挡着,另一只手就得使劲往上爬。

十四米高的城墙简直高得吓人,往上爬的时候,还得小心城墙上面扔下来的大堆大石头和圆木头,还有热得发烫的金属溶液往下倒。

被打下来的士兵,会害得他下面的同伴也从云梯上摔下去。那些摔到城下的士兵,要么就直接摔死了,要么就被上面掉下来的大石头、圆木给砸中,要么就是被后面摔下来的战友给压死了。

只打了半天攻城战,城楼下就堆满了尸体,多到连后面的士兵都迈不开腿,进攻受阻。

即便有士兵拼尽全力爬上了城墙,他们也得和上面的守军展开搏斗,去争抢那片地方。那场战斗打得特别惨烈,两边都伤亡惨重,真是让人瞠目结舌。

在西罗城,吴三桂的守军用了个诡计,假装投降骗李自成的大军靠近城墙。李自成军完全没防备,结果就被吴三桂的军队偷袭了。最后,他们只能丢下几千具尸体,狼狈地逃跑,这次可真是吃了大亏。

在北翼城,李自成的军队凭借高处的地势优势,对北翼城的城墙发起了猛烈攻击,让城里的守军没法再坚持下去,只好选择投降。

【战场绞肉机野外决战】

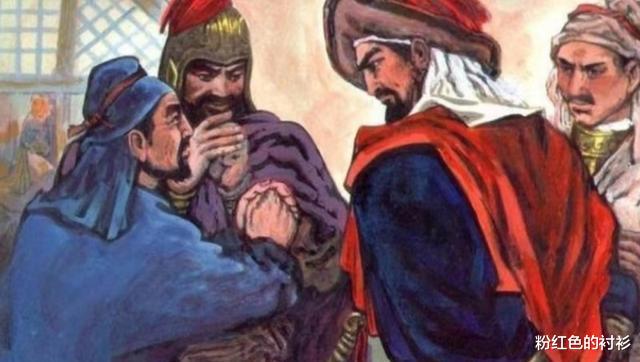

李自成的大军和吴三桂的部队打了两天硬仗,李自成那边不顾一切地猛冲猛打,吴三桂的军队眼看就要撑不住了。可奇怪的是,多尔衮的清军就在离山海关不到两里的威远堡那儿,愣是一动不动,没打算出手帮忙。

吴三桂没办法,只好扔下大军,只带了几匹马冲破李自成军队的包围,亲自跑到多尔衮的营地请求帮忙。

多尔衮瞧见吴三桂那副落魄样,心里头的疑虑这才烟消云散了。

搞定吴三桂后,多尔衮就带着人马往山海关赶,直接加入打李自成军队的战斗中。

吴三桂回到大营后,因为有了多尔衮的撑腰,就不再死守城池了。他带着剩下的兵马出关,直接跟李自成的大军面对面,打起了野外遭遇战。

多尔衮指挥大军慢慢向前移动,这时,李自成全神贯注地想要打败吴三桂。

野战比攻城战更为惨烈,因为城墙能容下的兵力有限,那顶多算是小范围的较量。

野战就是一场双方毫无保留的对决,号令一下,就只能硬着头皮往前冲,没有丝毫退路。往前拼一把,说不定还能找到活路,可要是一旦退缩,铁定会被身后的战友给解决了。

李自成带着大顺军,豁出去了往前冲,硬闯吴三桂的防线。吴三桂呢,有多尔衮给他撑腰,也是咬着牙拼命抵抗,说啥也不撤退。这样一来二去,两边从将领到小兵,都伤亡特别大。

不过,由于李自成兵力雄厚,没过多久,吴三桂的部队就被重重围住。

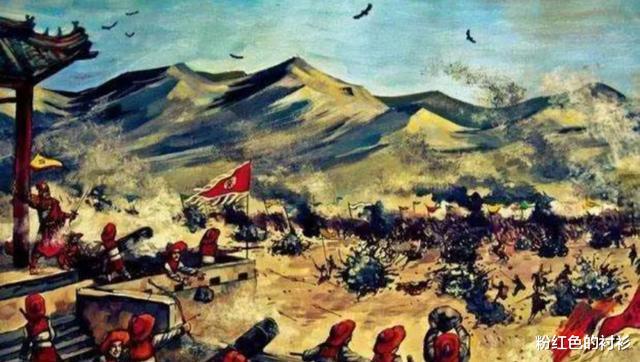

多尔衮看到吴三桂的部队快要顶不住了,李自成的大顺军同样疲惫不堪。他二话不说,马上指挥手下五万精锐骑兵冲锋,去帮吴三桂解围。

就在这时,突然刮起了沙暴,沙子漫天飘舞,看都看不清,视线变得极差,这样一来,倒给清军的骑兵冲锋提供了好机会。

这时候,李自成心里头只想着赶紧打败吴三桂,没功夫管别的事儿。等他把这事儿摆平了,才发现清朝的骑兵都已经快到家了。

清朝的骑兵那时候在东亚战场上简直就是战斗力的天花板。由于沙尘暴和狂风的影响,李自成那边儿压根儿就没来得及布置什么拒马之类的防御设施来抵挡骑兵。

清军派出五万铁骑,如同一支利剑直插李自成军队的腹地。那数万骑兵奔腾的势头,步兵根本挡不住。骑兵手中的马刀,加上战马的铁掌,不断让大顺军的士兵倒下。

不过,李自成的手下都是身经百战的老兵,清军的一波骑兵猛冲并没有让他们垮掉。

李自成的手下大将刘宗敏,赶紧指挥骑兵上去对抗清军。但清军骑兵射箭太准了,他们这边的骑兵很快就打没了。刘宗敏也挨了一箭,还好身边的士兵不要命地把他给救了回来。

李自成手下的其他将军可就没那么走运了,清军一个接一个地把他们干掉。到这时候,李自成身边已经没了一个能打的将领,他心里明白大势已去,只能咬着牙,下令让大家撤退。

【战线崩溃兵败如山倒】

李自成的十五名顶尖大将全遭清军杀害,没了头领的指挥,大顺军根本没法再发起有力的回击。没办法,李自成只好下令撤退,然后带着身边的亲兵慌忙逃离了战场。

这道撤退的命令,彻底击垮了大顺军的士气,他们之前已被清军骑兵杀得心惊胆战。要是说大顺军跟清军对战时还算得上勇猛,那撤退命令一下,大顺军就变成了待宰的羔羊,毫无反抗之力。

大顺军的将士们,因为害怕清军的追击,心里头只有一个念头,那就是赶紧离开这个血腥战场。逃跑的时候,很多人被撞得东倒西歪,一旦被后面的人踩上,就再也爬不起来了。

多尔衮不打算让李自成有机会重整旗鼓,于是他派了一万兵马给吴三桂,让他去追赶李自成那些逃跑的士兵。吴三桂带着兵马追了二十多里地,最后在东海口碰到了李自成的败军,并对他们进行了残酷的杀戮。不仅如此,还有许多逃兵被赶到海里,最终淹死。

根据《沈馆录》里的描述,就那么一顿饭的时间,山海关战场上能站着的人已经所剩无几。战场上,牺牲的士兵遗体堆得满满当当,都快把场地给占满了。土地上被鲜血浸透,红得吓人,就连河水都被染成了血红一片,战争的残酷程度可想而知。

这场战斗中,李自成的步兵几乎全军覆没,跟他出征的十五位大将也都在战场上牺牲了,骑兵部队同样伤亡巨大。最后,只有李自成身边的亲兵几千人,勉强逃回了北京城。

山海关那一仗,李自成被打得落花流水。这场仗,可说是改变了中国历史的轨迹。李自成因为骄傲过头、看不起人,还看不清长远局势,结果就注定了他的败局。

不过这场战役的伤亡情况真是骇人听闻,参与的三方中,清军因为养精蓄锐,最后才加入战斗,所以损失最小。吴三桂的关宁铁骑全军覆没,李自成那十八万精兵也几乎被打得一个不剩,山海关这场仗的惨烈程度可想而知。

战场上牺牲的战士们,不是简单的数字堆砌,而是一个个有血有肉的生命。他们背后有着自己的小家,有盼他们归来的父母,有等他们回家的妻儿。

战争里没人能真正赢,想想人类历史上那些战争,甭管是打着正义旗号的,还是干的邪恶勾当,也不论是主动挑起事端的侵略者,还是奋起反抗的保卫者,到最后,都得让老百姓来吞下战争结下的苦果。

《沈馆记事本》这本书记录的是沈馆里的点点滴滴。里面讲的都是在沈馆发生的事儿,挺有意思的。它不像那些高深的书,让人看不懂,这里面的故事都很接地气,读起来很轻松。沈馆啊,就是个有历史的地方,里头的事儿多了去了。这本书呢,就挑了些有意思的讲给我们听。比如说,沈馆里以前有啥活动,大家是怎么参与的,还有那些有趣的瞬间,都被它一一记录下来了。读起来感觉就像是在跟沈馆的老朋友聊天一样,亲切得很。而且啊,它还不止讲这些,还有一些关于沈馆的小知识,让我们更加了解这个地方。总的来说,《沈馆记事本》就是本简单易懂,又充满趣味的小书。它让我们看到了沈馆的另一面,更加贴近这个充满故事的地方。要是你对沈馆感兴趣的话,这本书绝对不能错过。

《山海关纪事》这本记载着山海关历史与故事的书籍,就像打开了一扇时光的大门,让我们得以窥见这座古城的往昔。它详细描述了山海关的地理风貌、建筑特色,还有那些在历史长河中留下深刻印记的事件。书里说到,山海关地势险要,是连接中原与东北的重要通道,自古以来就是兵家必争之地。那些坚固的城墙、雄伟的关楼,见证了无数英雄豪杰的悲欢离合。而且,这本书还记录了不少发生在山海关的传奇故事。从古代名将的英勇事迹,到民间百姓的悲欢离合,每一个故事都充满了传奇色彩,让人仿佛置身于那个时代。通过阅读这本书,我们不仅能了解到山海关的历史变迁,还能感受到它作为一座文化名城的独特魅力。那些古老的传说、壮丽的景色,都让人心生向往,想要亲自去探寻一番。

《明朝山海关全解析》山海关在明朝时期那可真是重中之重的地方。它坐落在明朝的东北边陲,是个极其重要的关口,起到了保卫京城、阻挡外敌的关键作用。说起这山海关,它的建筑构造可真是巧妙。城墙高大坚固,用砖石砌成,简直就像铜墙铁壁一样。关城设东、西、南、北四座城门,还有各种防御设施,比如箭楼、敌台啥的,真是应有尽有。这样一来,敌人想要攻打进来,那可得费老鼻子劲了。明朝政府特别重视山海关的防守。他们派重兵把守,还设立了各种军事机构,比如镇守总兵府之类的,来管理这里的军队和防务。这样一来,山海关的防御力量就大大增强了,确保了京城的安全。除了军事上的重要性,山海关在明朝时期还是个商贸重镇。因为它地处交通要道,所以南北的商人都得经过这里。这样一来,山海关就逐渐繁荣起来了,各种商铺、客栈啥的也都开了起来。总的来说,明朝的山海关那真是了不得。它不仅军事上坚固无比,防御力量强大,而且商贸繁荣,是个名副其实的边陲重镇。

#百家说史品书季#