文|灵灵说国际

编辑|灵灵说国际

夜幕笼罩华盛顿,五角大楼的灯光彻夜未熄。当红海局势如同紧绷的弓弦,一场始料未及的闹剧却在加密聊天群中悄然上演。这场被《大西洋》主编称为"现实版《纸牌屋》"的荒诞剧,不仅撕开了美国最高决策层的神秘面纱,更让世人看到现代政治博弈中令人瞠目结舌的黑色幽默。

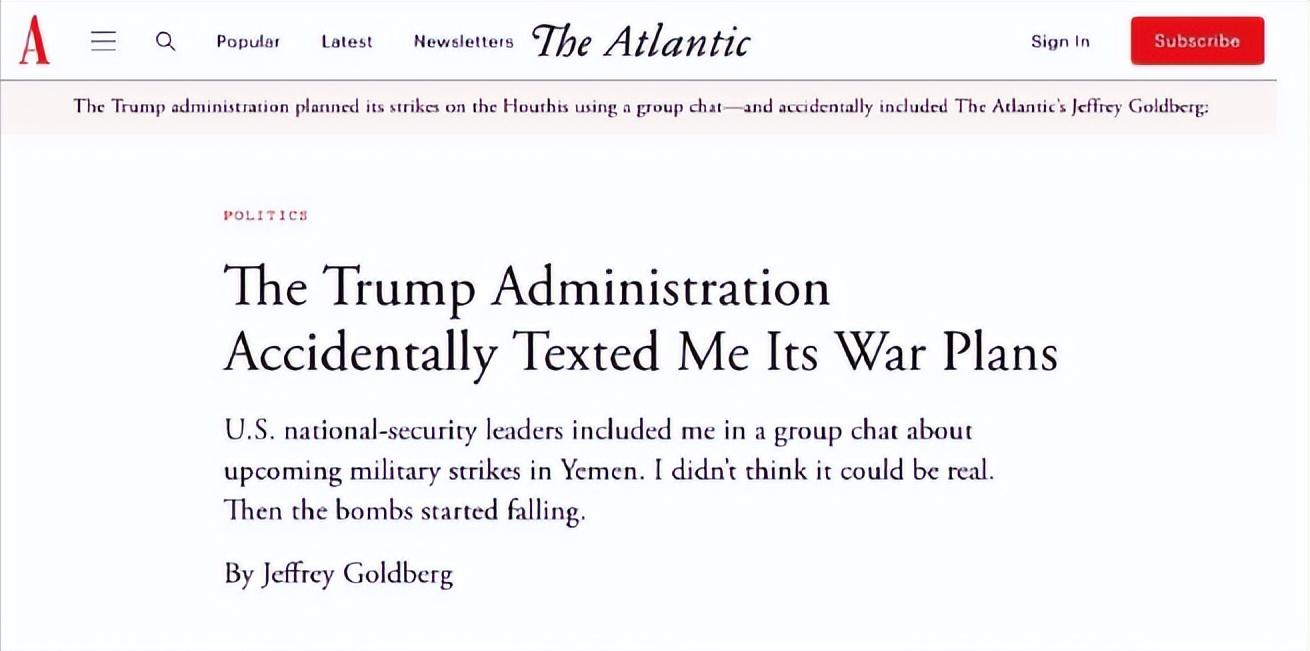

3月11日那个看似平常的清晨,《大西洋》总编杰弗里·戈德伯格的手机突然震动。一条来自Signal的入群邀请静静躺在通知栏,发件人赫然显示着"迈克·华尔兹"——与现任国家安全事务助理完全相同的名字。"这要么是外国间谍的钓鱼陷阱,要么就是华盛顿最拙劣的黑色喜剧。"戈德伯格事后回忆时仍难掩震惊。此时距离美军空袭也门尚有96小时,谁曾想战争的引线已在聊天群中点燃。

随着群成员名单逐渐展开,这个名为"胡塞PC小组"的18人聊天室俨然成为白宫权力中枢的线上投影。副总统、国防部长、中情局局长等要员头像整齐排列,群聊记录里跳跃的文字正决定着中东数万人的命运。最荒诞的是,当这些掌握核按钮的决策者们在虚拟空间唇枪舌剑时,唯一的"局外人"竟举着记者证全程旁观。

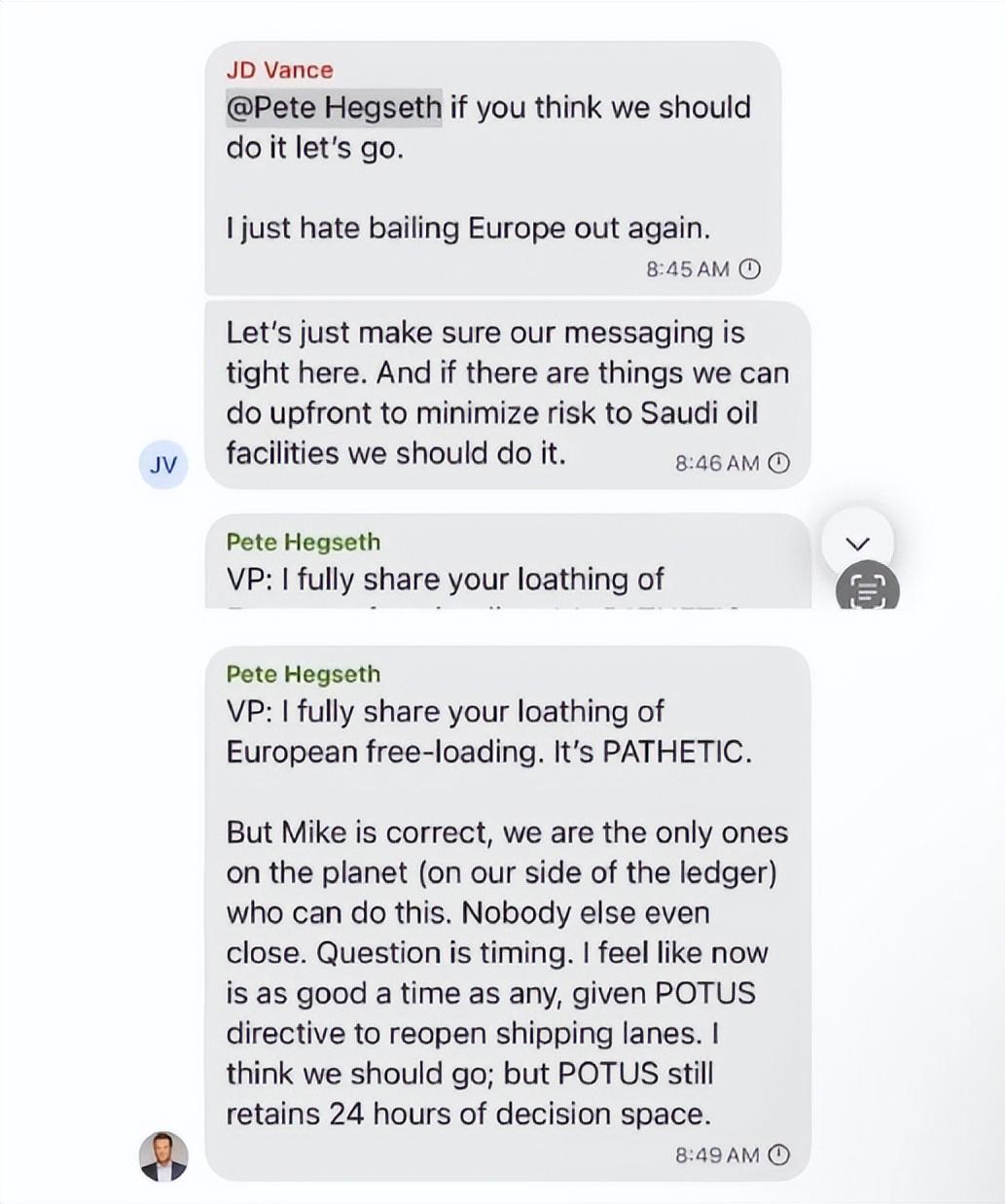

解密后的群聊记录犹如政治博弈的显微镜。副总统万斯斤斤计较着"美国只有3%贸易走苏伊士运河"的经济账,国防部长赫格塞思的语音消息里飘着"民众根本不认识胡塞武装"的傲慢,财政部长贝森特执着于"薅欧洲羊毛"的算计。这场价值数十亿美元的战争讨论,竟充斥着市井商贩般的讨价还价。当作战计划、军事坐标、武器型号等信息在群聊中肆意流转,所谓的国家机密在截屏键面前脆弱得如同蝉翼。

3月15日的"绝密更新"将闹剧推向高潮。赫格塞思发送的作战细节精确到打击顺序,戈德伯格在报道中写道:"这些信息足够让整个中东的美军基地变成活靶子。"更讽刺的是,当第一枚炸弹在也门炸响,决策群秒变"夸夸群","干得漂亮"的喝彩与"记得找欧洲要账"的提醒交替刷屏,宛如一场精心编排的政治真人秀。

白宫事后的辩解堪称危机公关的反面教材。国家安全委员会发言人将重大泄密美化为"政策协调深入周全"的证明,前总统特朗普的"不爱看《大西洋》"更显欲盖弥彰。国会山的激烈反应中,希拉里那句"你们在逗我?"的嘲讽尤为刺耳——当年"邮件门"的指控者,如今正重蹈覆辙且变本加厉。

深究这场闹剧,最令人脊背发凉的并非技术失误。当Signal聊天室替代了军方加密系统,当战争决策沦为选票算计的筹码,暴露的是政治精英对国家安全前所未有的轻慢。现任国家安全顾问华尔兹,这位曾将希拉里"邮件门"炒作为国家安全危机的急先锋,如今却让军事机密在记者手机里"裸奔",这种双重标准比泄密本身更具破坏性。

在五角大楼坚称"未影响作战安全"的背后,恐怖分子或许正在解析公开报道中的军事细节。而那个本应24小时销毁的聊天群,仍在戈德伯格的手机里持续闪烁,像一颗随时可能引爆的定时炸弹。当我们追问"是意外还是阴谋"时,更应警惕这种系统性失序揭示的深层危机——当政治表演侵蚀专业精神,当短期利益凌驾长远考量,再严密的安保系统也挡不住制度溃烂的蚁穴。

这场荒诞剧落幕时留下的,不仅是白宫颜面扫地的窘态,更是对现代民主制度的尖锐拷问:在即时通讯主宰的时代,国家机密究竟在何处安身?当决策者将战争当作社交媒体话题随意讨论,普通民众的安全感又该向何处寄托?或许正如戈德伯格在报道结尾的感叹:"我宁愿相信这是场噩梦,可惜手机里300多条未读消息正在发出刺眼的红光。"