1688年1月份,一位蒙古族老奶奶,布木布泰,结束了她长达75年的生活旅程。

大清国上下沉浸在悲痛之中。

这位老太太,她就是那时候康熙皇帝的奶奶。后来啊,大家伙儿都按照她去世后的封号,亲切地叫她“孝庄太后”。

快不行的时候,孝庄拉着一直陪在身边的康熙的手说:“我心里挂念着你的父皇和你,真是不舍得走啊。”

康熙没把孝庄下葬,而是把她生前住的那座宫殿给拆了,材料运到顺治帝陵墓的风水墙外面,重新盖了个地方,叫做“暂安奉殿”。然后,孝庄的棺材就被放到了那里。

过了整整37年,到了雍正皇帝在位的第三年,孝庄的棺材这才被安葬到了地宫里,大家管这叫“昭西陵”。说起来,昭西陵和孝庄的老公皇太极的坟,也就是盛京(现在叫沈阳)的昭陵,隔了好几百公里远呢。

多年来的流言蜚语,又因为孝庄的葬礼事宜被翻了出来。大家伙儿都在传,孝庄进了关后,嫁给了皇太极的弟弟、摄政王多尔衮,所以去世后不敢跟皇太极合葬。她就找了个理由,说是舍不得离开儿孙,最后就葬在了清东陵。

到现在,三百多年都过去了,大家聊得最多的,还是孝庄那些传得沸沸扬扬的事儿。

不过,很多人都不知道,这位连续辅佐了两代年轻皇帝的太后,其实是个名副其实的“大清最强女性”。她虽然低调,但实力非凡,是大清王朝里真正的“一把手”。两任小皇帝的背后,都有她坚强的身影在默默支撑。用现在的话来说,她简直就是大清的“女强人一号”。

【01】

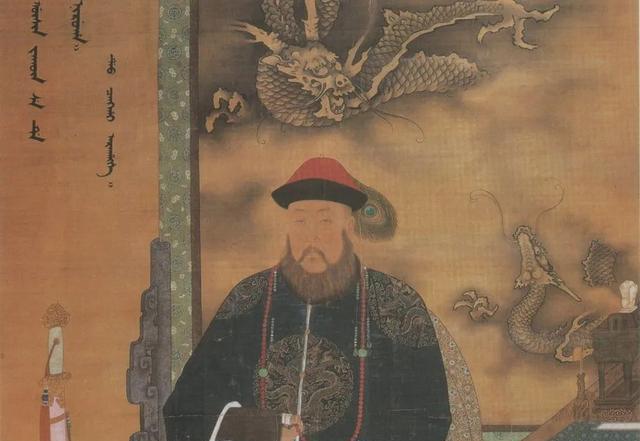

现在看来,孝庄和皇太极两人的结合,那真是挺让人琢磨不透的。

皇太极这辈子娶了15个老婆,孝庄就是其中一个。她13岁那年,就嫁给了34岁的皇太极。那时候,皇太极已经有了3个老婆,其中一个还是孝庄的亲姑姑,比孝庄大了15岁,后来还成了皇太极的正宫皇后,叫孝端。这么一来,孝庄其实就是嫁给了自己的姑丈。

而且啊,孝庄她还有个亲姐姐,名叫海兰珠,也就是大家知道的宸妃,后来她也成了皇太极的妃子。

姑侄三人一起嫁给同一个人,这在当时的汉人眼里,简直是乱了套,违背了人伦常理。不过,蒙古、满族这些游牧民族可没这么多讲究。对他们来说,只要男女双方不是同一个氏族的,那结婚就没啥大问题,辈分啥的,他们根本就不在考虑范围内。

孝庄她们姑侄三人为啥都嫁给了皇太极呢?说白了,就是为了部落间的联姻结盟。这事儿挺直接的,就是为了巩固关系,增强联盟的力量。不是啥复杂的情感纠葛,就是实实在在的政治需要。

努尔哈赤到老年时,把女真各个部落都统一了,然后他就开始想办法联合蒙古部落,打算一起攻打明朝。孝庄来自的那个部族,科尔沁蒙古部落,因为离建州女真最近,所以最先和努尔哈赤结成了军事上的伙伴。而为了让这个伙伴关系更牢靠,联姻就成了个关键办法。

据说,清朝还没进关的时候,科尔沁蒙古和满族皇室结亲的次数可真不少,总共达到了33回。这当中,有21位科尔沁蒙古的姑娘嫁到了满族皇室,而满族皇室也有12位公主被娶到了科尔沁蒙古。

1636年,皇太极在盛京当上了皇帝,国号定为大清。他立马着手搞了个后宫规矩,15个妃子里面,就5个人有自己的宫殿住,这就是人们说的“五宫制”。这五宫里,有三个是来自科尔沁蒙古的姑侄,孝端更是坐上了正宫皇后的宝座。这事儿一看,就知道科尔沁蒙古和满族皇室关系有多铁了。

但是,在五宫里面,孝庄的地位是最低的。相反,她的姐姐宸妃特别受皇太极的喜欢。1637年,宸妃给皇太极生了个儿子,是皇太极的第八个孩子,这个孩子一出生就被立为了皇位继承人。可不幸的是,这孩子没多久就去世了。没过多久,孝庄的儿子福临,也就是皇太极的第九个孩子来到了这个世界。福临的到来像是为了给大家带来点安慰,但皇太极对这个九皇子并没有太多的喜爱。

孝庄后来就没再怀过孩子,而她姐姐宸妃呢,在1641年早早地就走了。

孝庄的第一个八卦故事,差不多就是在这个时候传开的。那是在1642年,明朝的蓟辽总督洪承畴被抓住后,硬气得很,说啥也不肯投降。老百姓私下里传,说是孝庄亲自出马,靠着她的美貌、一碗热腾腾的人参汤,还有一番贴心的话,最终把洪承畴给说动了,让他投了清朝。

其实,你只要稍微瞅瞅清朝还没进关前的那些政治事儿,就能明白,在那个军队说了算的年代,女人,哪怕是皇帝的女人,压根儿就没机会插手政治。举个例子,努尔哈赤一死,为了防止那些厉害的皇妃们来捣乱,他的大老婆,多尔衮的亲妈,就被满洲的好几个王爷,包括皇太极,硬逼着去陪葬了。所以说,至少在皇太极当皇帝那会儿,后宫想掺和军事、政治的事儿,那简直是门儿都没有。

大伙瞅瞅孝庄在顺治和康熙那会儿的所作所为,都觉得这女人可不一般,于是就想当然地认为,她在皇太极那会儿也肯定是个爱折腾的主儿,甚至传她帮皇太极打江山时特别卖力。说白了,这些都是瞎扯,完全没根据的猜测。

这时候,大家虽然承认这个女人挺有本事,但心里头还是对女性有点老观念,所以就老拿她的外貌和身材来说事。看上去好像是在夸她,可仔细琢磨琢磨,这其实是对她最大的不尊重。

说实话,清朝还没进关那会儿,孝庄压根儿就没机会掺和满洲皇家的政治事儿。再说了,她也不是皇太极最疼爱的那位妃子,离那些做决定的大人物们,更是八竿子打不着。

她唯一的办法就是攒劲儿。说白了,就是利用空余时间提升自己,给自己加加油。

据说,孝庄天生就很聪明,“没啥别的爱好,就特喜欢看书”。读书,这可是她的一大亮点。那时候,满洲的皇族成员们都喜欢读《三国演义》,孝庄也跟着一块儿读,从里面学了不少计策呢。

说白了,她之所以能后来抓住历史机遇,成为帝国的“女强人”,主要靠的是天赋和爱学习的劲儿,可不是那些老一套说的因为长得漂亮或者靠美色。

【02】

1643年,皇太极眼看就要领清军入关了,却突然去世,而且他还没说谁来继承皇位。这样一来,大清皇位的继承人就成了八旗内部争来抢去的大问题。

最后,我们都知道,是孝庄的儿子福临,那时他才6岁,就当上了皇帝,也就是顺治帝。有些历史学家觉得,孝庄和她儿子能笑到最后,肯定是因为孝庄在这场皇位大战里使了不少手段,真是个不简单的人物。但也有人老爱谈论她的那些风流韵事,说他们觉得孝庄和皇太极那个才30多岁的弟弟多尔衮有了感情。多尔衮本来也是皇位的有力竞争者,但他们猜测,孝庄可能是用了美人计,让多尔衮退出了皇位争夺,转而支持小福临当皇帝。

可是,历史上到底是怎么回事呢?

孝庄住在后宫里头,加上在入关前,满洲的皇室特别反感后宫插手政事,所以那段时间,关于孝庄的记录少得可怜,几乎没什么资料留下来。

说起那时候的八旗制度,各旗都想让自己旗的旗主坐上皇位,为了各自的利益争得不可开交。结果皇太极一走,六天过去了,八旗的旗主们还聚不到一块儿,商量不出个继承人来。没办法,最后大家只能想了个折中的法子,先让那紧绷的内部斗争松快松快。

商鸿逵这位有名的清史学家曾经分析过,皇太极去世后,他的两个亲骨肉,一个是他年轻力壮的第十四弟多尔衮,睿亲王;另一个是他正值壮年的长子豪格,肃亲王,两人都受到了自己所统领旗子的大力支持。所以,他俩为了争夺皇位,那是争得不可开交。

豪格得到了皇太极生前亲自率领的两黄旗和正蓝旗的站队,多尔衮那边则有两白旗撑腰。镶蓝旗的老大济尔哈朗呢,势力相对最弱。这样一来,手里握着两红旗的礼亲王代善,他的立场就显得特别关键了。

代善是皇太极的亲哥哥,早些年也有能力和皇太极抢皇位,但他主动让了,这事儿让他声望特别高。后来,代善的儿子跟他说:“大家伙儿都商量好了,要立睿王多尔衮当皇上。”代善就笑了笑,啥也没说。多尔衮一看这形势,知道自己得不到大多数旗主和大臣的支持了,就退了一步,打算在皇太极的儿子里挑个小的,福临,来当皇上。这一招,真是高明:一来选的是皇太极的儿子,两黄旗和正蓝旗的人肯定没意见;二来呢,选了皇太极的小儿子,就能让大儿子豪格没法再争皇位;三来,小皇上即位肯定得有人摄政,多尔衮就能想办法当摄政王了。

不出所料,这个妥协办法一经提出,立马赢得了大家的热烈响应。福临好运降临,被选上了,成了清朝进关后的头一任皇上。

可皇太极一辈子生了11个儿子,咋就选中了福临当继承人呢?难道真像大家传的那样,是因为福临的妈孝庄和多尔衮有那么点感情纠葛,才帮了福临一把?

说实话,真实的历史故事可没那么八卦,可能要让你失望了。

咱们聊聊皇太极那11个儿子吧。除了老大豪格,还有早逝的二儿子、三儿子、八儿子,再加上那些庶妃生的四儿子、五儿子、六儿子、七儿子、十儿子,能算上正统继位候选人的,其实就俩,一个是孝庄生的九儿子福临,另一个就是麟趾宫贵妃生的十一儿子。

不过,麟趾宫的贵妃处境挺微妙的。她原本是满洲的死对头,察哈尔蒙古的林丹汗的妃子。林丹汗被皇太极打败后,她就成了皇太极后宫的一员,算是战利品吧。因为这样的背景,她儿子想得到各旗旗主的认可,可不太容易。

结果到头来,也就福临最符合条件,成了那个不二之选。

很明显,福临当上皇帝,那是八旗各股力量平衡来平衡去的结果,孝庄既没有帮忙,也根本帮不上忙。

当大家夸奖某个人时,通常会把他或她过去的经历重新包装一番,不是吹得天花乱坠,就是捧成神仙下凡。就像有些史学家自然而然地认为孝庄在帮儿子登基时耍了不少高明手段,这其实就是大家写历史时爱走的老路子。但其实真没必要这样,一个人厉害,不一定非得一辈子都闪闪发光,只要有那么一段时间,或者某个瞬间能展现出非凡之处,那就很了不起了。

【03】

孝庄进了紫禁城,当上皇太后那会儿,好长一段时间,她其实都没怎么出手干大事。

在多尔衮掌权的七年时光里,这位政治和军事上的大佬,让大清一步步走向统一,自己也因此声名大噪,权势滔天。他的头衔也从一开始的“叔父摄政王”,一路飙升到了“皇父摄政王”。这期间,他把政治上的对手豪格给关了起来,最后害得人家丢了命,还硬是把一起辅政的济尔哈朗安上了罪名。

多尔衮手握大权,简直就是大清皇权的实际掌控者,一个人说了算。

这七年里,孝庄和还小的福临被迫分开住。这其实就是多尔衮为了不让孝庄借着皇帝的名义插手朝政,但他们母子俩也没办法,只能先忍着,顺着多尔衮的意思来。

多尔衮快不行的那一年,也就是顺治七年,1650年,江南那边就开始传孝庄太后嫁给多尔衮的风言风语了。到现在为止,史学界的专家们对于这事儿还没个定论。说起来,这也算是大清进关后的头一桩让人琢磨不透的事儿。

有个传言,是从南明时期反清的英雄张煌言那会儿流传下来的一首诗里来的:

婚礼上举杯交心酒,慈宁宫里喜洋洋。

昨天宫里传出新规矩,正好赶上太后的大喜日子。

诗中描绘的是孝庄太后在慈宁宫办婚礼的画面,这让大家觉得孝庄嫁给了多尔衮。除此之外,还有其他一些说法作为证据:

多尔衮那时候特别厉害,大家都叫他“皇父摄政王”。从这事儿就能看出,孝庄可能嫁给了多尔衮,要不顺治帝咋会管他叫“皇父”呢。

在满族还没进关之前,他们有个习俗,就是弟弟可以娶寡嫂。所以,孝庄要是嫁给了多尔衮,这事儿也不算什么大惊小怪的。

这一堆证据,差不多可以确定孝庄真的下嫁了。就连清朝历史专家商鸿逵都说:“孝庄和多尔衮可能结过婚,这事儿虽然没铁证,但也能找到些线索。”他还说,要真有这事儿,那就说明孝庄为了儿子能坐稳皇位,真的很会变通,这政治手段可真高。

不过,像孟森、郑天挺这些有名的历史学家都觉得,孝庄下嫁那事儿完全是瞎扯。他们说,张煌言是个反对清朝的人,他写的诗只是根据传言来嘲笑清朝说他们有乱伦的事,这根本不能当历史证据。还有,顺治叫多尔衮“皇父”,这更像是古代那种尊称,比如“尚父”,并不是真的说顺治认多尔衮当爹了。

说起来,咱们从历史上的一些小事儿就能看出,孝庄其实并没改嫁。根据历史记录,孝庄住的那个慈宁宫,是在顺治十年,也就是1653年才修好的。她搬进去的时候,多尔衮都已经死了三年了。所以说,张煌言讲的那个慈宁宫大婚的事儿,根本就是瞎掰。

有可能的情况是,顺治七年正月,多尔衮硬是把豪格留下的老婆给娶了。这事儿传到张煌言在浙东那边,早就变了个样,说成是多尔衮把皇太后给娶了。张煌言也没去核实,一听这传言,就写了首关于孝庄太后嫁给别人的诗,用来挖苦清朝。这或许就是最接近事实的一种说法了。

顺治七年的冬天,39岁的多尔衮在塞北打猎时,突然间就没了。

多尔衮去世后,孝庄这个多年来一直默默隐忍的强悍女性,才真正开始显现她的本色。

这一年,顺治皇帝才13岁,还只是个孩子呢。因此,咱们有理由猜想,虽然说是以皇帝的名义去对付多尔衮,但真正动手的,很可能是孝庄皇后。

孝庄太后安排好一切后,多尔衮的棺材就被运回了北京。顺治皇帝首先下令给他举办了一场隆重的国家葬礼,然后又叫人去他府上把玉玺给收了回来。没过几天,顺治就宣布自己开始亲政。就这么过了俩月,郑亲王济尔哈朗跳出来说多尔衮想要篡位,一场针对多尔衮的大清算就这么开始了。最后,多尔衮的封号被剥夺,连坟都被刨了。在这个过程中,孝庄太后行事果断,通过把多尔衮扳倒,帮年幼的顺治重新树立了威信,稳住了皇权。

这时,整个朝廷才恍然大悟,那位平时一声不吭的皇太后,原来竟是如此雷厉风行、不可小觑。

1659年那会儿,郑成功和张煌言联手向北攻打清朝,他们还真的打下了南京。听说这事儿后,顺治皇帝心里直打鼓,想着要不撤回到关外算了。可孝庄太后可不乐意了,她直接批评顺治,说他不能这么胆小怕事。这事儿啊,足以看出孝庄太后的厉害。

孝庄当年是为了加强联盟,从科尔沁蒙古远嫁到满洲皇家的。现在,她又接着张罗起这些联姻的事。在顺治皇帝在位时,经她牵线的满蒙联姻至少有20桩。顺治帝的前后两位皇后,都是孝庄娘家那边的侄女和侄孙女呢。

另外,孝庄还通过联姻来拉拢一些有权有势的大臣。就拿她来说,她把侄孙女许配给了郑亲王济尔哈朗的儿子济度,这样一来,济度和顺治就成了亲戚,济尔哈朗一家也更加卖力地辅佐刚掌权的年轻顺治帝。至于那些手握大军的汉王,比如吴三桂、尚可喜、耿精忠等人,孝庄也是用的联姻这招儿来稳住他们。这一连串的联姻,在以后的好多大事儿上,都起到了关键的作用。

但是,孝庄不得不品尝起政治联姻带来的苦涩后果。

日子一天天过去,顺治长大后,跟老妈孝庄之间有了解不开的疙瘩。事情起因是顺治对孝庄给他挑的皇后不满意,两人根本不来电。他心里面喜欢的人,是他弟弟的寡妇媳妇董鄂妃。因为这个感情纠葛,顺治好长时间都没去瞧瞧孝庄。

近几年,有学者说了,孝庄和顺治之间的母子不和,娶妻那事儿只是表面现象,实际上是因为两人在政治上想法不一样。顺治长大后,特别迷儒家文化,还在朝廷里搞汉化改革,这让孝庄那些守旧的人心里头开始犯嘀咕,母子俩的关系就这么变僵了。

1660年那会儿,董鄂妃早早地就走了。顺治帝因为这事儿,感情和政治上都受到了很大的打击,心里头特别不是滋味,一门心思想着要出家当和尚。

第二年,顺治因为心情一直不好,结果染上了天花,没多久就去世了,当时他才24岁。

孝庄心里头那个难受啊,顺治的葬礼上,她哭得撕心裂肺的。她这辈子,就这么一个宝贝儿子,现在没了,再也回不来了。

【04】

但是,孝庄心里的难过并没让她在处理事情上失去分寸。大清又一次碰到了权力更替的大事,只不过这回,她不再是站在一旁看的,而是说了算的那个人。

跟亲王们商量过后,她很快就定了两个主意:

首先,得找个皇帝接班人。顺治皇帝快不行的时候,本想让自己的一个堂哥弟来当皇帝,但孝庄太后拍板定了顺治的第三个儿子,那会儿才8岁的玄烨,也就是后来的康熙皇帝。为啥选他呢?因为玄烨小时候已经得过天花了,这辈子都不会再怕这可怕的病了。

第二点,就是公布了顺治的最后遗嘱。这遗嘱可真够“离奇”的,洋洋洒洒写了1000多字,细数了顺治亲政后搞的那些汉化政策等14件“不是事儿”的事儿,感觉就像是顺治临终前的自我检讨。官方说这是顺治临终时亲口说的,大臣们含着泪记下来的。但瞅瞅内容,孝庄太后肯定是大刀阔斧地改过了。孝庄通过她儿子的嘴,把儿子的那些事儿都给否定了,这样一来,这对母子之间的政治分歧就算是彻底翻篇了。

很明显,48岁的孝庄,那可是个有胆识、性格刚强的厉害女性。

玄烨当上皇帝后,孝庄的身份也跟着升级,从皇太后变成了太皇太后。

大多历史学家都觉得,孝庄在顺治和康熙时期都挺有作为的,不过她最厉害的地方,还是培养出了康熙大帝这位杰出的皇帝。

康熙小时候因为得了天花,被送到宫外养病。那时候,他的吃喝拉撒、说话方式、读书习惯,还有日常的生活规矩,都是在祖母孝庄的严格看管下慢慢养成的。孝庄特别爱看书,这个习惯也传给了康熙,让他从小就养成了每天早晚读书,不管春夏秋冬都不间断的好习惯。而且,孝庄还经常叮嘱小康熙,长大了一定要做个勤奋治国、爱护百姓的好皇帝。

有次,她直接当着大伙儿的面儿问小康熙:“你作为这天下的老大,心里有啥盘算啊?”

康熙大声说道:“我没啥别的愿望,就盼着天下太平,老百姓们都能安心过日子,大家一起享受安稳幸福的生活罢了。”

康熙之所以能变成个挺有本事的皇帝,多亏了孝庄的悉心教导和栽培。就像康熙后来自己讲的,“要是没有祖母太皇太后,我肯定不会有今天的成就”。

然而,康熙要想真正“长大成人”掌权,首先得翻过辅政大臣,特别是鳌拜这座难缠的大山。

顺治皇帝去世后,有个来自江南的书生跑到京城上书,请求孝庄太后出面掌管朝政。但孝庄并没有这个意思,她一辈子也就只是在关键时候,以太后的身份稍微参与一下政治,并不愿意站到台前亲自管事儿。这里面的原因有很多,比如满洲的老规矩限制,还有汉族人对女人干政的议论纷纷。当然,孝庄很看重自己的名声,怕卷进这些争吵里,这也是一个重要的原因。

所以,孝庄和亲王们给康熙选了四个帮忙治理国家的大臣。因为有了多尔衮那时候的教训,这次选的大臣都不是皇族的人,谁也没有那个本事和身份去抢皇位。而且,这四个人怎么想的,孝庄也都摸透了,确保他们跟孝庄一样,都想着保守治国。这样一来,康熙刚当上皇帝那会儿,靠着这四个大臣,朝廷就把顺治皇帝那时候推行的那些汉化政策都给停了,又回到了满族的老规矩上。

然而,日子一长,四辅臣里的鳌拜势力越来越大,远远超过了其他几位辅臣,简直就是另一个多尔衮。这让孝庄心里很不安——就算政治立场一样,也挡不住大权臣的出现啊。

康熙帝12岁那年,孝庄太后开始张罗起他的婚事来。要知道,通过联姻来稳固政治关系,可是孝庄的拿手好戏。她打算让索尼的孙女当上皇后,遏必隆的女儿做个皇妃,至于鳌拜家,愣是一个姑娘也没选上。孝庄这一手,既拉拢又分化了四辅臣,还让鳌拜孤立无援,算是给了他一个下马威。

就在康熙抓住鳌拜前两年那会儿,孝庄太后做主,把康熙的二姐许配给了鳌拜的侄子。这一招挺高明,为的是让鳌拜觉得他还是老大,能掌控大局,好让他放松点警惕。

到了1668年,也就是康熙七年的时候,顺治的陵墓终于建成了。康熙给他老爹写的碑文里,大大夸奖了一番,说他在位的时候,满人和汉人他都一视同仁,文官武将他也都看重,这其实就是在夸顺治的汉化政策做得好。这种新说法,跟之前孝庄在顺治遗诏里对顺治帝的完全否定,那可是大不一样。

这事儿挺有意思。历史专家刘潞说了,康熙那块碑文,要是没孝庄点头,根本出不来。而且啊,给顺治帝重新评价这事儿,明显看出孝庄想法变了。想当初康熙刚上位时,那四个辅政大臣非要守着老规矩,反对汉化,结果呢,社会不但没安定下来,反而更乱了。我猜孝庄自己也觉得之前做错了。所以她借着给顺治“正名”的机会,不光是否定了自己之前的做法,更是直接怼了那四个辅臣,说他们太看重满洲旧俗,瞧不起汉人官员。这碑文一立,那些聪明的朝臣哪个看不出来,太皇太后的心思已经变了。

过了好些年,孝庄六十岁那年,她让康熙给她找本满文翻译的《大学衍义》,这本书是南宋的理学家真德秀写的。这事儿从侧面说明,孝庄的想法有了变化。

不容易的是,孝庄并不是个固执己见的人。想当年,她和儿子顺治在朝政上的分歧大得没法说,但现在,她却站到了年轻的孙子康熙这边,支持他继续改革。康熙和孝庄祖孙俩感情一直挺好,这不仅因为康熙小时候受过祖母的教导和培养,更因为两人在政治上想法挺合得来。

孝庄态度上的那个转弯,说白了,就是明摆着告诉大家,她和那个老顽固鳌拜不是同一条船上的。

到了康熙八年,也就是1669年那会儿,鳌拜一点防备都没有,就被康熙帝用他那帮“小子摔跤队”给逮住了。之后呢,鳌拜就被扔进了大牢,判了罪,最后死在了牢房里。

从16岁起,康熙皇帝就自己动手管起国家大事来了。

四年过后,三藩之乱突然闹了起来。孝庄太后以前促成的那些婚姻关系,对吴三桂的造反起到了一定的阻拦作用。在那八年的平叛过程中,孝庄太后也亲自参与了决策,成功摆平了察哈尔蒙古那边的一场内乱。等所有的叛乱都被收拾干净后,康熙特别感谢他祖母的深谋远虑和全力支持,两次夸她是“宫里的尧舜”。

孝庄瞧见康熙已经长成了一个有胆识、有本事的皇上,心里头别提多高兴了。打那以后,她就躲进了宫里,再也不插手朝廷的事情了。

【05】

1688年年初,75岁的孝庄老太太走了。在她病得最重那会儿,康熙一直陪在身边,没日没夜地照顾。可孝庄一走,怎么安葬这位老祖宗,就成了个大问题。

孝庄心里头放不下顺治和康熙这俩孙子辈的,就想埋在顺治孝陵边上,好离他们近点儿。但这事儿吧,既不合咱们满族的规矩,也不合汉族的礼法,说是母亲陵墓挨着儿子陵墓,不太妥当。

康熙很孝顺,但也很纠结,最后他决定把孝庄生前住的慈宁宫旁边的一座宫殿拆掉,然后在孝陵风水墙外重建,并把孝庄的棺材运到那里放着。这一放就是37年,直到雍正当了皇帝后的第三年,才把孝庄葬进地宫,这个地宫后来被称为“昭西陵”。

孝庄去世后,一些特别的安排让那段老早之前的流言蜚语又传开了,还被大家各种解读。大家都觉得,孝庄以前可能嫁给了多尔衮,所以死后觉得没脸见皇太极,就不敢跟他埋在一起。

历史学家刘潞说,孝庄下葬时的特别安排,其实是因为康熙那时候满族人开始改革丧葬方式。以前满族都是火葬,像努尔哈赤、皇太极、顺治这几位皇帝都是这么办的。但到了康熙这代,儒家那套土葬的想法对他影响很大。1674年,康熙就让去世的皇后第一个试了土葬。等孝庄去世时,土葬已经成了主流,康熙自己也觉得火葬不合适了。可是,要是土葬的话,孝庄就没法跟皇太极埋在一起了,因为土葬得用棺材,火葬用的是骨灰坛。康熙想来想去,只能先修了暂安奉殿放着,等以后有人能解决这个难题。所以说,孝庄单独葬在昭西陵,跟多尔衮其实没啥关系。

孝庄这一辈子,真是个能忍又有胆识、能干事也能放手的女强人。她帮了两代小皇帝,两次让大清化险为夷,可她却从没被权力迷了心窍,一直拿得起放得下,进退自如。从头到尾,她连垂帘听政的虚名都不要,就安心当她的两朝皇帝的母亲和奶奶。

一个人的了不起,往往不单看他/她做了什么大事,更要看他/她在关键时刻能忍住不做什么。有时候,真正的伟大并不体现在轰轰烈烈的行动上,而是藏在那些默默坚守、不为所动的选择里。一个人的价值,不只看其成就的辉煌,更要看他/她在诱惑或困境面前,能否保持那份难能可贵的自律和克制。就像评价一个人,不光要看他/她站出来的时候有多勇敢,还得看他/她在该沉默时能否管住自己,不冲动行事。所以说,伟大,有时候就是这么简单,不在于你做了多少,而在于你舍得了多少。

她本可以耍弄权术,过着奢华的日子,但她没选择那样做;她也有机会站到台前,幕后操控,成为真正的帝国掌权女王,但她没那么做;她还能费尽心思地让自己被人记住,在历史上留下个高贵的形象,但她同样没这么做……

这或许就是孝庄比历史上其他厉害的女人更出色的地方。

挺有意思的是,清朝开头结尾冒出了两位太后,孝庄和慈禧。她俩的经历、地位还有寿命都挺像的,所以大伙儿老爱拿她俩来比比。

不过我注意到,她们俩的想法完全是两码事,差别可大了。

慈禧太后早些时候,靠着朝廷里那些想改革的人,像恭亲王奕訢这样的,使劲打压了那些老顽固,特别是那八个辅政大臣,然后自己坐上了高位。那会儿,她也算是改革的好朋友和得益者。但老了以后,她想法变了,变得越来越保守,最后还把光绪皇帝的变法给搞砸了。这就像是个人一开始爱新鲜,后来却变得守旧的老路子。

孝庄的做法可就不一样了。一开始,她在政治上倾向于恢复旧制,对顺治推行的汉化改革持反对态度。但到了后来,她却变成了康熙改革的大力支持者。这思想转变可真是挺特别的,从保守到开放,走了一条不寻常的路子。

你看,慈禧这家伙,完全被权力欲望给拖下水了,越走越偏。反过来,孝庄呢,她懂得怎么管住自己对权力的渴望,犯了错还能及时改正,不断提升自己。这俩人一比,谁好谁坏,一目了然。

说到孝庄身上的那些流言蜚语,虽然真假难辨,到现在还是历史上的谜团,但这并没有影响她的好名声。