跨国爱情充满了浪漫,但在浪漫的同时也充满了很多坎坷,在上世纪三四十年代,一段真实的跨国恋情,一路走来让人潸然泪下。

女主角放弃了本该安逸舒适的人生,在婚姻道路上一路走得坎坷艰难,最后母亲不认、儿子疯癫。即便如此,她却从不后悔当初决定。

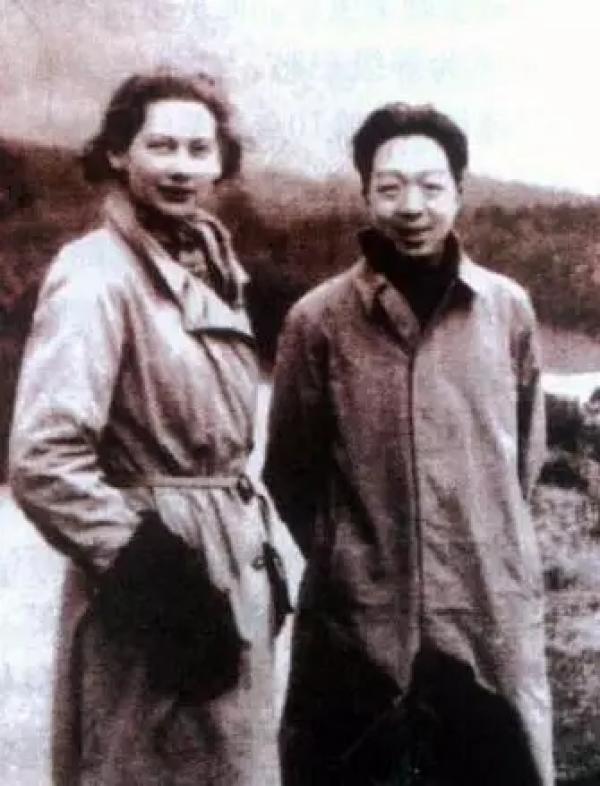

图|青年时期的戴乃迭

戴乃迭,英国人,出生于北平,七岁时返回英国,自幼喜欢中国传统文化。她的父亲曾经在燕京大学教书,戴乃迭在中国生活了七年,对中国有着深厚的情感。

1937年,戴乃迭考入牛津大学攻读法国文学。由于喜欢中国的传统文化,所以她毫不犹豫地选择加入了中国协会,在这里,她结识了生命中最重要的的男人杨宪益。

杨宪益是中国的公费留学生,出身名门,家境优渥,才华横溢。据杨宪益回忆,自己最初和戴乃迭认识,还是他的同班同学兼好友伯尼·梅洛介绍的,此后三个年轻人每天都在一起活动。

当时杨宪益与伯尼·梅洛都喜欢戴乃迭,所以这对好朋友既是好友也是情敌,在这场爱情竞争中,最后杨宪益胜出。

戴乃迭喜欢杨宪益的幽默和才华,更为重要的是杨宪益精通中国古典文学,两人兴趣爱好相同,自然有聊不完的话题,渐渐的,爱情在两人的心中生根发芽。

晚年的杨宪益回忆说:

他爱戴乃迭,除了为她惊人的美丽所吸引外,还发现她有一颗质朴的心。她清新脱俗,没有英国上流社会女孩常有的虚荣与势利,这一素质在“中国上层的小姐们之中也很少见。

因为喜欢杨宪益,戴乃迭干脆改学中文,成为牛津大学攻读中文学位的第一人。

图|学生时期的戴乃迭

杨宪益极具爱国情怀,抗日战争爆发后,深处异国他乡的杨宪益组织各种募捐活动,号召大家积极支持祖国抗日,这些活动,戴乃迭也会积极参与,并全身心投入。

在国外,思想比较开放,按照戴乃迭的年纪,恋爱早已经算不得什么大事。但是当母亲知道女儿喜欢的人是中国人后,先是震惊,然后是愤怒。

母亲在中国生活过十多年,她对女儿说:“如果你嫁给一个中国人,这一辈子一定没有好下场。肯定会后悔的。”

母亲的担忧自然有她的道理,当时的中国是一个深处战乱的国家,女儿远嫁中国,一定会吃很多苦。而且,两个国家的文化差异巨大,谈恋爱是一回事,结婚生活又是另外一回事,母亲担心女儿是一时冲动。

但是戴乃迭义无反顾。

毕业后,杨宪益对戴乃迭说:“我的祖国正在经受战乱,情况不太好,你跟着我会受苦的。”但戴乃迭毫不理会,坚定地说:“无论有多么难,你到哪,我就跟到哪儿。”

1940年,来到中国的戴乃迭与杨宪益在重庆举办了婚礼。婚后,为了生活,杨宪益夫妇不断地在中国西南的各个城市之间奔波,生活非常辛苦。

图|戴乃迭与杨宪益结婚照

1943年,杨宪益夫妇经过朋友的推荐去了梁实秋领导的国立编译馆,当时还没有人进行中文翻译,他们克服了很大困难将中国文学作品译成英文,从先秦散文到《水浒》、《红楼梦》,达百余种。

两人在翻译工作上简直完美搭档,特别在将中国文学翻译成英文时,堪称合作的典范,很好的翻译出了作品的精髓。

两人为中国的翻译事业做出了巨大的贡献,而更令人敬佩的,是两人无论是在多苦难的日子里始终携手同行。

杨宪益看到戴乃迭跟随自己来到中国吃了很多的苦,他会用熟练的英文说:“亲爱的,我让你遭罪了。”然而戴乃迭却会说:“我愿意啊,我本来就是来爱你的,不是来享受的。”

后来,赶上了社会的动荡,杨宪益夫妇进了牢房。有人觉得上天对戴乃迭不公平,而戴乃迭却笑着回答道:“我不怕磨难多,那是上苍在嫉妒我们的爱情太美。”

图|的戴乃迭与杨宪益

由于受到家庭的牵连,俩人唯一的儿子逐渐精神失常。后来,他在英国的姨妈家中用汽油点火自焚。

丧子之痛对戴乃迭的打击十分巨大,她的身体每况愈下,后来患上了老年痴呆症,杨宪益也因此时刻不离她的左右。

经历半世坎坷的戴乃迭,晚年的生活比较安稳,两位老人携手一起上街买菜、挂号看病。可惜,进入暮年的戴乃迭身体欠佳,她不大讲话也不大出门,杨宪益细心的陪伴她,陪伴她走完了生命中最后的日子。

图|暮年的戴乃迭与杨宪益

戴乃迭跨过了千山万水,来到中国,与杨宪益相濡以沫走过了近六十年春秋,虽然生活历经坎坷,但她从不后悔当初的选择,正如她所说:

“母亲的预言有的变成了悲惨现实。但我从不后悔嫁给了一个中国人,也不后悔在中国度过一生。”

此生无悔入华夏。

1999年11月18日,戴乃迭于北京逝世,享年80岁。杨宪益先生在爱妻戴乃迭去世之后写下的一首缅怀诗。

早期比翼赴幽冥,不料中途失健翎。

结发糟糠贫贱惯,陷身囹圄死生轻。

青春作伴多成鬼,白首同归我负卿。

天若有情天亦老,从来银汉隔双星。