安新县东李庄村旧校舍里,校园里唯一的“学生”李志彬,正坐在满墙史料的红色书屋里研究抗战历史。

李志彬是安新县东李庄村一位普普通通的农民,却用了大半辈子的光阴,行程十多万公里,搜集白洋淀的抗战史料,走访见证人,将那些散落在时光里的英雄故事一一拾起,架起了一座连接过去和未来的精神桥梁。

听故事,矢志守护红色历史

李志彬出生于1951年,父母都是参加过抗战的共产党员。喝白洋淀水长大的他,从小就爱听奶奶讲雁翎队的故事。一次,远房亲戚带来几本讲抗战故事的小人书,李志彬爱不释手,对红色历史的热爱和追寻,从那时便生根发芽了。

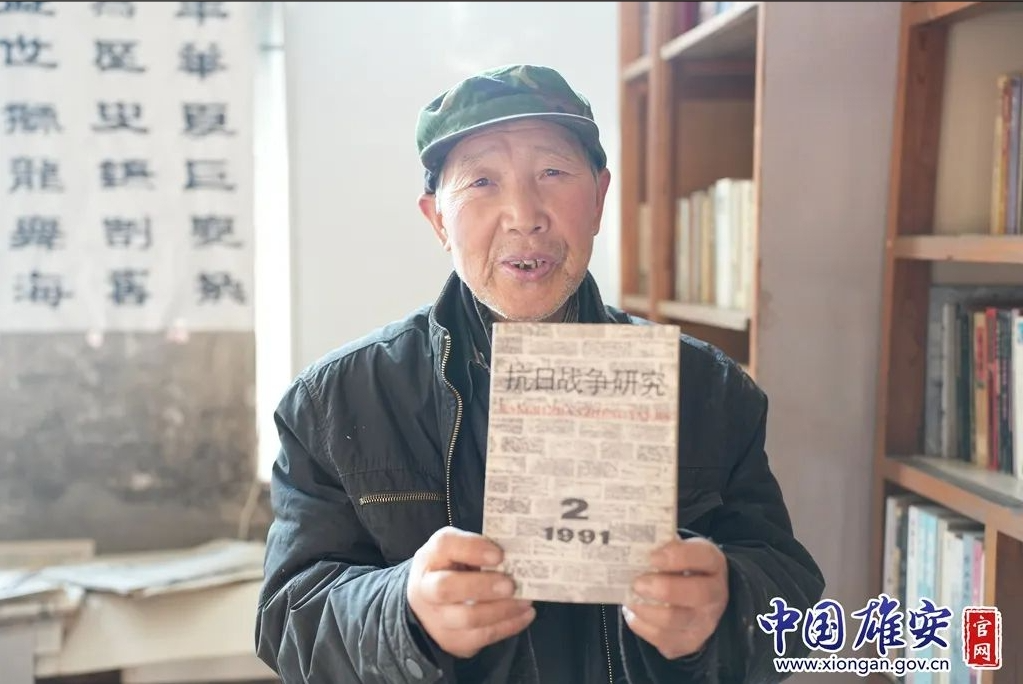

随着年龄的增长,李志彬对抗战历史的热情越发浓烈。每次外出,他总会抽时间逛逛当地的博物馆和书店,遇到未曾读过的抗战类书籍报刊,就毫不犹豫地买下来仔细研究。

附近十里八乡,李志彬骑着自行车不知跑了多少遍。披星戴月的奔波,他不觉得苦。听说县城的旧货市场有抗战图书资料,他跑过去一找就是一整天,陆陆续续找到不少白洋淀和晋察冀地区的老报纸、老地图、回忆录。有些手稿破损了,他会一个字一个字工整地誊写下来,还要反反复复核对,他说:“要一个字一个字地抢救!”

“我渐渐发现,一些抗战故事经大家口口相传,衍生出多个版本。”这让李志彬心存遗憾,一种使命感油然而生:走访英烈后人、老战士,搜寻抗战第一手历史资料,让这些英雄的故事流传下去,让英雄的精神永远活在人们的心中。

寻史料,奔波十多万公里

李志彬收集抗战史料的理想很大,热情很高。可仅凭一个人的力量,并不容易。

一次去新疆寻访一位安新籍抗战人物线索,李志彬从北京坐了几天的硬座到达乌鲁木齐,却赶上当地下雨发生洪涝,道路不通。李志彬就用身上本就不多的钱买了几个馕,边走边打听,整整找了三天,才赶到了目的地。但那一路的风雨,却让他更加坚定。此后,为了找到更多历史见证人、拿到史料,李志彬先后八次赶赴新疆。

北京、天津、福建、江苏……40多年间,李志彬的足迹遍布全国多地。听说哪里有线索,就动身赶过去。住不起旅馆,李志彬就在车站候车室坐到天亮。眼睛很酸涩,但他心里却有一份满足,因为知道自己每省下一分钱,就能多搜集一份史料。这些资料是他和那些逝去英雄之间的纽带。他明白,自己做的每件事,都是为了那不能被忘却的记忆!东北的冬天寒冷难耐,碰到感冒发烧,李志彬就硬挺过去。不知不觉间,行程已经十多万公里。

遇到无法带走的史料,李志彬只能用笨办法,用脑子尽量记,等回到住处再赶紧找纸笔记录下来。为了更好地留存史料,李志彬就咬牙买了相机。不会拍照,学拍照;不会电脑,学电脑。一趟趟的奔波,让本就不富裕的家庭更加拮据。最难的时候,他们不得不卖掉老家的房子,到外地打工。

起初,老伴不理解,问他“你这是图个啥!”后来,看到学生们根据这些史料排演话剧时眼含泪花,才明白这是花多少钱也买不来的。那段历史里,白洋淀边的一个个年轻后生,牺牲在抗日前线,再也没能回来。

李志彬说,这么多年,最感激的就是老伴儿,吃了很多苦,没享啥福。搜集的上万册资料,老伴儿都会默默地把它们整理到书架上。而在孩子们眼中,老爸是可敬可爱的,“为了研究这些史资,老爸特别认真,家里、展览室全是书,洗衣服时一摸,口袋里还是书。”

建书屋,给史料安个“家”

经过几十年的苦苦搜求,李志彬收藏的红色书刊已经有一万多本。家里用来存放史料的小橱柜,已经变成了七个塞得满满当当的大书架。

2009年,四处奔波的李志彬想给搜集的图书资料找个“家”。于是年近60的他回到了阔别多年的东李庄村。村干部得知他的难处,果断决定让李志彬和这些史料们一起“住”进村里闲置的旧学校。

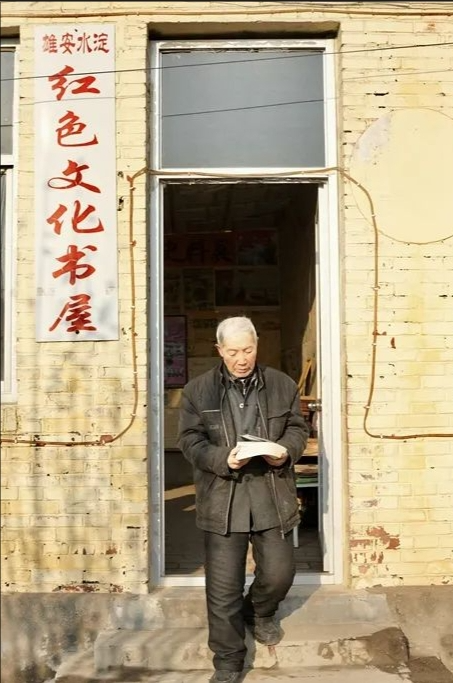

很快,李志彬和妻子一起收拾出两间屋子:一间住人,一间藏书。没多久,李志彬又将另两间屋子重新吊棚顶、刷墙面,一间作为史料展览室,另一间被建设成“雄安水淀红色文化书屋”。

每到周末,村里不少大人会带着孩子走进展览室和书屋看看抗战史料。李志彬还曾应邀到清华大学,展示他搜集的抗战时期的油画、报纸和杂志等。抗日战争胜利纪念日,他还会专门组织展览,展陈红色文化书屋里的书、刊、报、杂志、图片史料,总能吸引很多人来参观,这里也成为村里热闹的文化场所。他经常接到陌生的电话,有预约来书屋参观的乡邻、有组织主题党日活动的党员、有到此研学的学生……

办好书屋的同时,李志彬还当好爱国主义的宣讲员,为青少年讲述抗战历史、党史小故事,组织亲友、身边群众学习、传播党史、军史、抗战史,还多次在省、市级党史研究部门和媒体举办的党史知识竞赛中斩获荣誉。

“曾经有人笑我,你买这么多书也换不回来钱。我不为钱,是为了让大家铭记历史,了解革命先烈的丰功伟绩。”李志彬说,“希望大家珍惜和平、珍惜现在的幸福生活。”就是这样一位普普通通的七旬老人,用了大半生的精力做了一件不普通的事——守护红色文化、传承红色精神。

铭记历史,砥砺前行。李志彬那间小小的红色书屋里装载的,是沉甸甸的历史和厚重的精神力量。

来源:雄安新区文明办、中国雄安官网